Geboren am 16. März 1885 in Potsdam, Deutschland

Verstorben am 4. Februar 1964 in London, Großbritannien

Tätigkeit: Orientalist, Publizist, Gründungsdirektor der Wiener Library, Verbandsfunktionär

Migration: Niederlande,

1933 | Großbritannien,

1939 | USA, 1940 |

Großbritannien,

1945

„Andere wiederum, zu denen ich mich selbst zähle, sind bereit, den Deutschen die Hand zu reichen, die guten Willens sind. […] Sie sollten von Menschen angesprochen werden, die im Geiste des klassischen Deutschlands erzogen wurden und die, obwohl sie die Zivilisation Westeuropas verinnerlicht haben, dennoch mit den Deutschen, ihrer Sprache, ihrer Literatur und ihren wissenschaftlichen Errungenschaften vertraut sind.“ „Others again, amongst whom I count myself, are prepared to stretch out their hands to those Germans who are of good will. […] They should be addressed by people who were brought up in the spirit of classical Germany and who, while having imbibed the civilisation of Western Europe, are still acquainted with the Germans, their language, their literature and their scholarly achievements. Alfred Wiener, „The Wheat and the Chaff”, in: The Wiener Library Bulletin IV (1950), S. 17f. Mit diesen Worten beschrieb der Publizist Alfred Wiener im Jahr 1950 seine Hoffnung auf die Zusammenarbeit mit nichtjüdischen Deutschen. Er selbst nahm die Rolle eines Vermittlers ein und entschied sich damit – anders als die meisten Juden und Jüdinnen – Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nicht den Rücken zu kehren.

Wiener, der 65 Jahre zuvor in eine bürgerliche, akkulturierte jüdische Familie in Potsdam geboren wurde, setzte nach 1945 auf eine enge Kooperation mit nichtjüdischen Kreisen in Westdeutschland und pflegte auch nach Ostdeutschland Kontakte. Doch trotz seiner häufigen Reisen dorthin in den 1950er Jahren kehrte Wiener, der sein Geburtsland 1933 nach der Machtübertragung an die Nationalsozialisten verlassen hatte, nie permanent nach Deutschland zurück.

In London, wo er sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges niedergelassen hatte, leitete Wiener die nach ihm benannte Wiener Library (WL). Sie hatte es sich – zunächst in Amsterdam unter dem Namen Jewish Central Information Office (JCIO) – ab 1933/34 zur Aufgabe gemacht, Material über den Nationalsozialismus, Faschismus und Antisemitismus zu sammeln. Da Wiener bereits zu diesem frühen Zeitpunkt die fortschreitende Verfolgung und Ermordung von Jüdinnen und Juden zu dokumentieren begann, gilt die WL als eine der ersten Bibliotheken und eines der ersten Archive der Schoa. Zusammen mit anderen Jüdinnen und Juden – viele von ihnen aus Deutschland – schuf Wiener in London eine der weltweit größten Sammlungen von Beweisen nationalsozialistischer Verbrechen und prägte maßgeblich deren Erforschung.

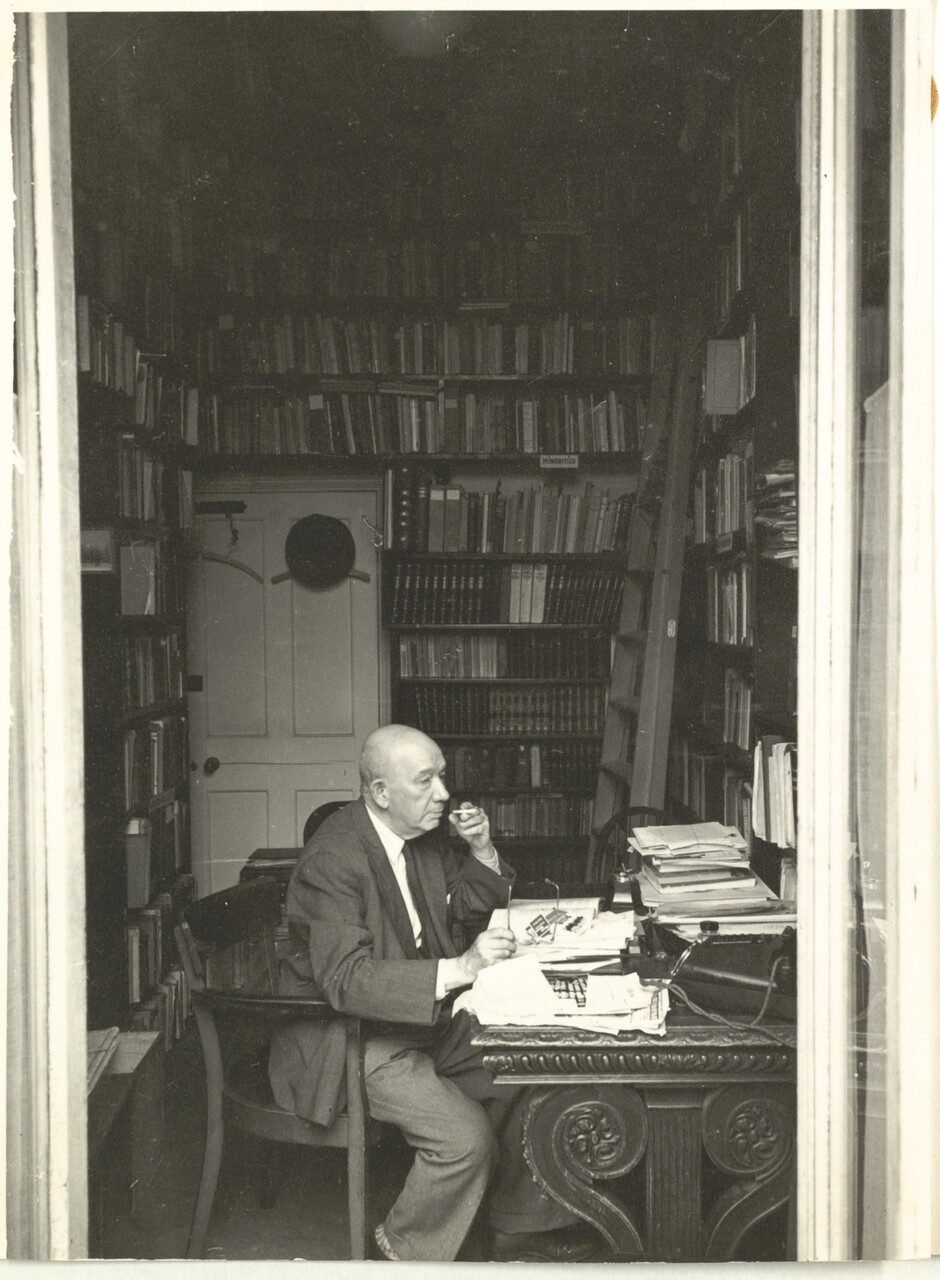

Abb. 1: Alfred Wiener an seinem Schreibtisch, undatiert, ca. 1950er Jahre; Wiener Holocaust Library Collections.

Alfred Wiener verstand sich Zeit seines Lebens als deutscher Jude – ein Selbstverständnis, das auch sein berufliches Leben prägen sollte. Nach dem Abitur an einem evangelischen Gymnasium in Potsdam studierte Wiener zunächst Jüdische Theologie und anschließend Orientalistik in Berlin und Heidelberg. 1913 wurde er mit einer Arbeit über arabische Literatur promoviert. Sowohl während seines Studiums als auch später, in den 1920er Jahren, reiste Wiener in den Nahen Osten, darunter in das britische Mandatsgebiet Palästina. Wiener, der sich als Deutscher und Jude gleichermaßen verstand, sah einen jüdischen Staat kritisch und lehnte den Zionismus ab. Diese Haltung sollte sich erst unter dem Eindruck des Nationalsozialismus und der Schoa ändern, die ihn später dazu bewogen, die Staatsgründung Israels 1948 zu begrüßen.

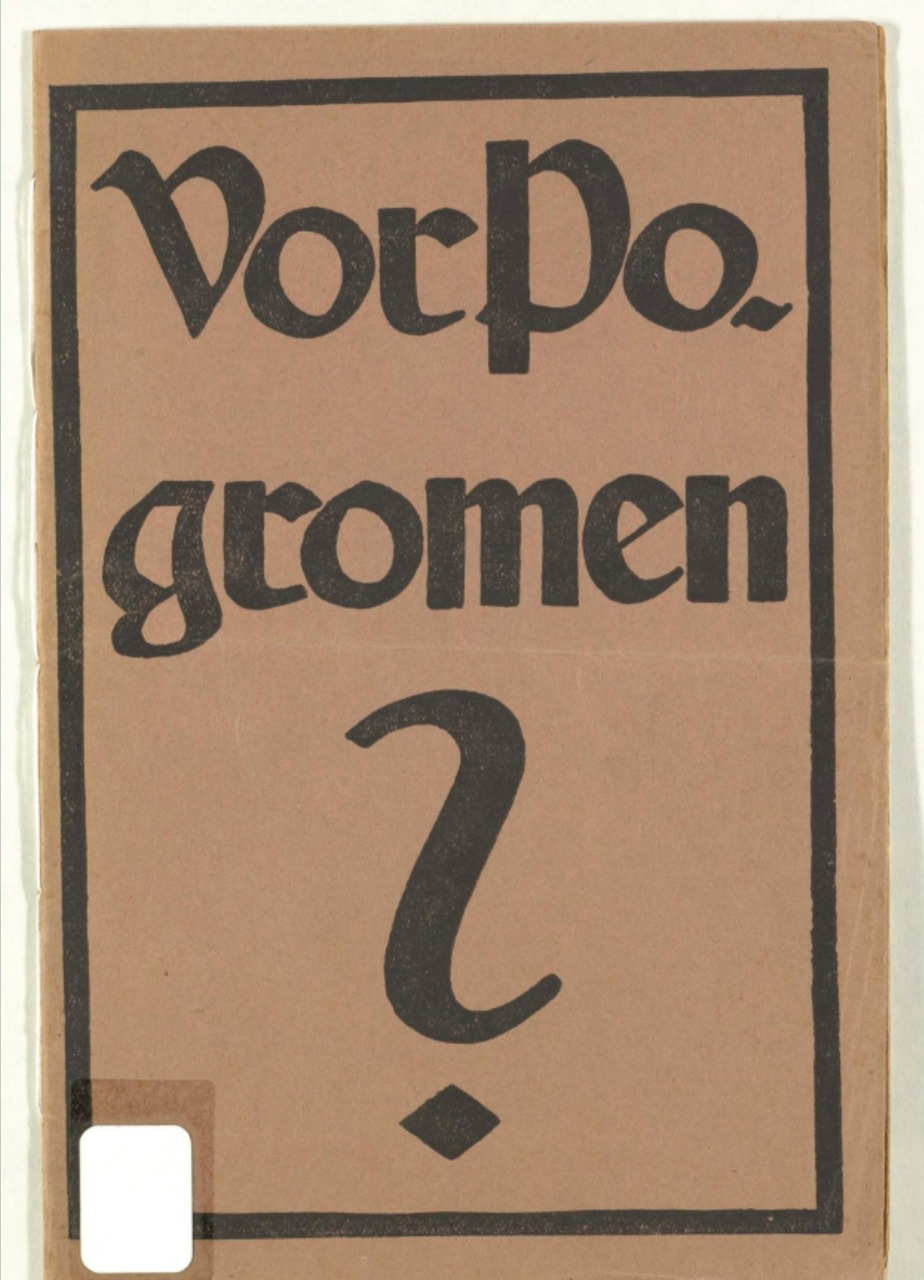

Während des Ersten Weltkrieges diente Wiener an unterschiedlichen Fronten, wobei er seine Beteiligung am Krieg wie viele andere jüdische Deutsche als eine patriotische Pflicht verstand. Nach dem Krieg wurde er im Jahr 1919 Mitglied des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens (CV), der damals größten Organisation jüdischer Deutscher, wo er rasch als Syndikus eine Führungsposition einnahm. Für Wiener – wie für die Mitglieder des CV insgesamt – war es kein Widerspruch, deutsch und jüdisch zu sein, sondern beide bildeten zwei sich ergänzende Zugehörigkeitsmerkmale. Dennoch war sich Wiener der Gefahr des wachsenden Antisemitismus bewusst und veröffentlichte 1919 sein Pamphlet Vor Pogromen?. Darin warnte er vor Pogromen gegen Jüdinnen und Juden und appellierte an den Patriotismus der nichtjüdischen Deutschen, sich der zunehmenden Hetze entgegenzustellen. Zu dieser Zeit war Wiener auch als Publizist tätig, unter anderem für den CV.

Abb. 2: In seiner ersten Veröffentlichung, die 1919 unter dem Titel Vor Pogromen? erschien, setzte sich Wiener kritisch mit dem wachsenden Antisemitismus in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg auseinander.

An die Netzwerke, die während der Weimarer Republik entstanden waren, knüpfte Wiener später im London der Nachkriegszeit an. Dort etablierte sich eine deutsch-jüdische Exilcommunity, innerhalb derer die Wiener Library und ihre Mitarbeiter:innen eine wichtige Rolle spielten. Darüber hinaus kann auch die Arbeit der WL selbst als eine Fortsetzung der Aufklärungsarbeit des CV und insbesondere des Büro Wilhelmstraße verstanden werden – einer klandestinen Einrichtung des Centralvereins, die Materialien zum Nationalsozialismus sammelte und Gegendarstellungen verfasste.

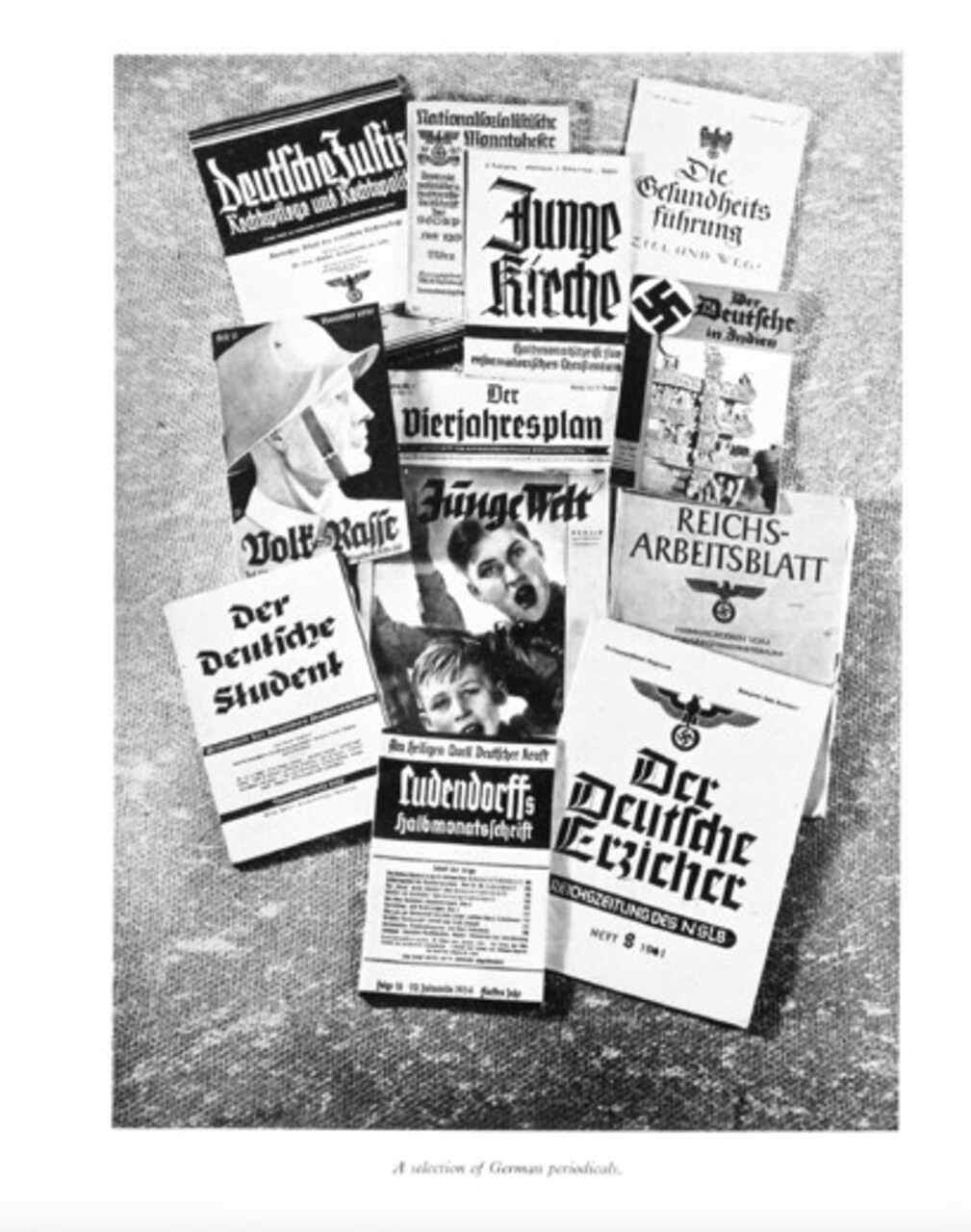

Angesichts der wachsenden Gefahr des Nationalsozialismus beschloss Alfred Wiener, kurz nach der Ernennung Adolf Hitlers (1889–1945) zum Reichskanzler im Januar 1933, Deutschland zusammen mit seiner Familie zu verlassen. Gemeinsam mit seiner aus Hamburg stammenden Frau Margarethe Wiener geborene Saulmann (1895–1945), einer promovierten Ökonomin, hatte Wiener vier Kinder. Wie viele jüdische Deutsche floh die Familie zunächst in die Niederlande, wo Einwander:innen bis 1939 kein Visum zur Einreise benötigten, und siedelte sich in Amsterdam an. Hier gründete Wiener das Jewish Central Information Office (JCIO), wie er seine Sammlung zunächst nannte. Das JCIO entstand mit Unterstützung des prominenten Mitglieds der Jüdischen Gemeinde Amsterdams, des Althistorikers David Cohen (1882–1967). Dabei war es von Anfang an als ein Projekt gedacht, das sich an ein internationales Publikum wandte. In seine Sammlung gelangten nicht nur Veröffentlichungen über den Nationalsozialismus und Faschismus aus einer ganzen Reihe europäischer und nichteuropäischer Länder, sondern auch Material der Nationalsozialisten selbst: darunter Zeitungen, Zeitschriften und Pamphlete, aber etwa auch antisemitische Spiele.

Ein besonderer Sammlungsschwerpunkt des JCIO lag unter anderem auf den sogenannten Protokollen der Weisen von Zion, einer einflussreichen Verschwörungserzählung, gegen deren Neuauflage jüdische Organisationen in der Schweiz ab 1933 juristisch vorgingen. Die antisemitischen Pogrome im November 1938 bildeten einen weiteren Schwerpunkt, in dessen Folge Wiener Augenzeugenberichte zu sammeln begann.

Abb. 3: Eine Auswahl des gesammelten Materials des JCIO; Jewish Central Information Office, The Wiener Library. Its History and Activities, 1934–1945, London 1946.

1939 verlegte Wiener das JCIO angesichts der drohenden Kriegsgefahr nach London, wo es als Wiener’s Library oder Wiener Library eröffnete. Während der Kriegsjahre fungierten das Archiv und die Bibliothek als Informationsquelle über NS-Deutschland sowohl für Wissenschaftler:innen und Journalist:innen als auch für die Alliierten. Wiener selbst verbrachte den Großteil der Kriegsjahre in New York, wo während dieser Zeit ebenfalls eine Zweigstelle der WL entstand.

Obwohl sich Wiener der drohenden Kriegsgefahr bewusst war, blieb seine Frau mit den drei Töchtern – ihr ältester Sohn war 1926 an einer Blinddarmentzündung verstorben – zunächst in Amsterdam. Die Flucht aus den Niederlanden, die seit 1940 unter deutscher Besatzung standen, gelang ihnen nicht rechtzeitig. Daraufhin wurden sie 1943 zunächst in das Transitlager Westerbork und von dort aus in das Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert. Infolge dieser Strapazen verstarb Margarethe Wiener im Januar 1945 kurz nach ihrer Befreiung durch einen seltenen ,Gefangenenaustausch‘ zwischen NS-Deutschland und den USA in der Schweiz. Die drei Töchter überlebten und wurden nach dem Krieg mit ihrem Vater in den USA vereint.

Abb. 4: Anstecknadel von Tochter Ruth Wiener (1927–2011) aus Lederresten, die sie an ihrem Arbeitsplatz im Konzentrationslager Westerbork fand; United States Holocaust Memorial Museum Collection, Schenkung von Ruth Klemens.

Ab 1945 arbeitete die Historikerin und Soziologin Eva G. Reichmann (1897–1998) für Wiener und wurde zur ersten Leiterin der Forschungsabteilung der WL ernannt. Unter ihrer wissenschaftlichen Leitung entstand in den 1950er Jahren eine Sammlung von Augenzeugenberichten von Überlebenden der Schoa, die überwiegend auf Deutsch erstellt und archiviert wurden. Reichmann war – wie Wiener selbst – ein früheres CV-Mitglied in Berlin gewesen und hatte nach den Novemberpogromen 1938 Deutschland zusammen mit ihrem Mann verlassen.

Auch die anderen Mitarbeiter:innen der Wiener Library waren fast ausschließlich jüdische Geflüchtete aus Deutschland, die zu Londons deutschsprachiger jüdischer Community gehörten. Zwischen 1933 und 1945 flohen etwa 80.000 Jüdinnen und Juden aus Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei in das Vereinigte Königreich, wobei sich die dortige Einwanderungspolitik stetig restriktiver gestaltete. Auch wenn viele der Geflüchteten die Insel zunächst als Zwischenstation auf ihrem Fluchtweg in die USA begriffen hatten, blieben letztlich die meisten von ihnen und wurden nach Ende des Krieges eingebürgert. Auch Wiener erhielt 1946 die britische Staatsbürgerschaft. Trotzdem blieb er – in den Worten seiner Kollegin Reichmann – stets ein deutscher Jude. 1953 heiratete Wiener erneut, über seine zweite Frau Lotte Philips (?–?) ist jedoch wenig bekannt.

Das Zentrum der deutschsprachigen jüdischen Community entstand im Nordwesten Londons. Die WL und Wiener selbst pflegten insbesondere zu zwei zentralen Organisationen dieser Gruppe enge Kontakte: der Association of Jewish Refugees (AJR) und dem 1955 gegründeten Leo Baeck Institut (LBI). Die AJR war bereits 1941 als zentrales Vertretungsorgan der deutschsprachigen Jüdinnen und Juden in Großbritannien etabliert worden. In dieser Funktion unterstützte sie die Geflüchteten in praktischen und rechtlichen Angelegenheiten, setzte sich für deren Einbürgerung ein und veröffentlichte ab 1946 eine eigene Zeitschrift. Zwischen der WL und AJR bestanden enge personelle Verbindungen, so etwa zu Werner Rosenstock (1908–1995), dem Generalsekretär der AJR, oder Hans Reichmann (1900–1964), Vorsitzender der AJR und Ehepartner von Eva G. Reichmann. Kontakte wurden auch zum LBI gepflegt. So waren Wiener und später Reichmann beide Mitglieder seines Boards, während sich das LBI und die WL viele Jahre lang dasselbe Gebäude teilten.

Neben der Erstellung und Sammlung von Augenzeugenberichten wuchs die Materialsammlung der WL unter Wieners Leitung stetig an. Es wurden Berichte, Monografien und Aufsätze veröffentlicht und unter anderem Fotografien gesammelt, die zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt wurden. Darüber hinaus entstanden eigenständige Veröffentlichungen, wie zum Beispiel eine mehrbändige Bibliografie zu verschiedenen Themen, wie der Verfolgung und dem Widerstand im Nationalsozialismus, der Entwicklung von der Weimarer Republik zum Nationalsozialismus sowie zum deutsch-jüdischen Leben vor 1933 und der Situation in Deutschland nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Außerdem wurden aktuelle politische Entwicklungen im regelmäßig erscheinenden Wiener Library Bulletin kommentiert, Forschungsinstitute vorgestellt und Rezensionen veröffentlicht.

Abb. 5: In dem Gruppenfoto spiegeln sich die engen Beziehungen zwischen der Wiener Library und anderen Londoner Institutionen der deutsch-jüdischen Diaspora. Von links nach rechts und dabei freundschaftlich untergehakt: Susanne Rosenstock, Hans Reichmann, Ilse Wolff, Alfred Wiener, Eva Reichmann und Werner Rosenstock in London, undatiert, ca. 1950er Jahre; Wiener Holocaust Library Collections.

Alfred Wiener setzte seine Sammlungsbemühungen trotz anfänglicher finanzieller Schwierigkeiten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges fort. Dabei wollte die WL ihre eigene Sammlung so ausrichten, dass sie sowohl für diejenigen Wissenschaftler:innen von Nutzen war, die sich mit jüdischen Themen beschäftigten, als auch für diejenigen, die an sogenannten allgemeinen Themen interessiert waren. Die Institutskorrespondenzen der WL bezeugen, dass Wiener großen Wert auf eine internationale Vernetzung mit Wissenschaftler:innen, Politiker:innen, religiösen Persönlichkeiten und anderen Personen des öffentlichen Lebens legte. Auch nach Deutschland entstanden solche Kontakte, die Wiener ab den 1950er Jahren vermehrt suchte und pflegte, und zwar sowohl in die BRD als auch in die DDR. Unter anderem trat er in engen Austausch mit dem Institut für Zeitgeschichte (IfZ) in München, mit dem in den 1950er Jahren ein Buch über die Verfolgung von Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus, das sogenannte Dokumentenwerk, erscheinen sollte. Das Projekt, das als früher Versuch der Holocaust Education verstanden werden kann, scheiterte aufgrund verschiedener Probleme. Dazu zählten eine zu hohe anderweitige Arbeitsbelastung auf beiden Seiten, Krankheiten und der Umzug der WL in neue Räumlichkeiten. Außerdem herrschte letztlich keine Einigung darüber, wie genau eine Geschichte der Verfolgung von Jüdinnen und Juden zu schreiben sei.

Über diese wissenschaftliche Kooperation hinaus engagierte sich Wiener ab den frühen 1950er Jahren für einen Dialog zwischen nichtjüdischen und (ehemaligen) jüdischen Deutschen. Eine wichtige Rolle spielten dabei Kirchenorganisationen wie etwa die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit (GCJZ), die Wiener nach Deutschland einluden, um auf Tagungen und Veranstaltungen zu sprechen. Für sein Engagement erhielt er schließlich 1955 die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik, das Große Verdienstkreuz. Auch in die DDR pflegte Wiener Kontakte, so etwa zum Deutschen Institut für Zeitgeschichte (DIZ) und zum Deutschen Zentralarchiv (DZA), aber auch zu verschiedenen anderen Institutionen und Einzelpersonen, wie dem Komitee der Antifaschistischen Widerstandskämpfer (KdAW) und einem Pfarrer aus der Nähe von Dresden.

Insbesondere der Austausch mit jungen Deutschen erfüllte Wiener mit Hoffnung und stärkte seinen Glauben an ein ,anderes‘, ,gutes‘ Deutschland. An diese Zuversicht erinnerte seine ehemalige Wegbegleiterin Eva G. Reichmann in einer Gedenkrede kurz nach Wieners Tod im Jahr 1964 : „Nach schrecklichen Umwälzungen wurde er [Wiener] gegen Ende seines Lebens erneut mit einer Erneuerung seiner Jugend gesegnet. In der Jugend, die ihn umgab, fühlte er sich wie neu geboren. […] Kein Zweifel drang in seine Überzeugung (von der Synthese deutscher und jüdischer Ideale) ein, die er so jubelnd bekräftigte. Obwohl die Welt, die sie einst widerspiegelte, in Trümmern lag, zerschmettert und ohne Hoffnung auf Wiederauferstehung, hatte sein Leben, das Leben eines deutschen Juden, einen Kreis geschlossen.“ „After terrible upheavals, he was, towards the end of his life, once again blessed with a renewal of youth. In the youth that surrounded him, he felt himself reborn. […] No doubt penetrated into his conviction (of the synthesis of German and Jewish ideals) so jubilantly reasserted. Though the world which it had once reflected lay in ruins, shattered beyond resurrection, his life, the life of a German Jew, had come full circle.” (Übersetzung durch die Autorin); Eva G. Reichmann, „Alfred Wiener. The German Jew”, in: The Wiener Library Bulletin XIX (1965), S. 10f.

Wiener sah sich durch den Kontakt mit jungen Deutschen und den christlich-jüdischen Dialog im Nachkriegsdeutschland in seiner eigenen deutsch-jüdischen Zugehörigkeit bestärkt. Trotz der Schoa, durch die er unter anderem seine Frau verloren hatte, engagierte er sich nach 1945 maßgeblich für die Verständigung zwischen jüdischen und nichtjüdischen Deutschen.

Wieners Vermächtnis liegt darüber hinaus in den stetig wachsenden Sammlungen der Wiener Holocaust Library (WHL) in London und der Wiener Library an der Universität Tel Aviv. Während ein Teil Wieners ursprünglicher Sammlung in London erhalten blieb, verkaufte die WL Ende der 1970er Jahre Teile ihrer Sammlung an die Universität Tel Aviv. Beide – sehr unterschiedliche Bibliotheken mit eigenem Archiv – sind bis heute zentrale Lern- und Forschungsorte für all diejenigen, die sich mit Nationalsozialismus, Rassismus, Antisemitismus und der Schoa beschäftigen. Wiener legte dafür den Grundstein und hat die Holocaustforschung dadurch entscheidend mitgeprägt. Als deutscher Jude, der sein Land verlassen musste und dennoch nach 1945 zur Verständigung beitrug, verband er persönliche Erfahrung mit wissenschaftlicher Pionierarbeit.

„History“ (kurzer Überblick zur Geschichte der Wiener Holocaust Library), in: https://wienerholocaustlibrary.org/who-we-are/history/

„Margarethe’s Story“ (Leben und Werk von Dr. Margarethe Wiener), in: https://wienerholocaustlibrary.org/2020/12/04/466/

The Wiener Library for the Study of the Nazi Era and the Holocaust, Tel Aviv: https://en-cenlib.tau.ac.il/wiener

Dieses Werk unterliegt den Bedingungen der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. Unter Namensnennung gemäß der Zitationsempfehlung darf es in unveränderter Form für nicht-kommerzielle Zwecke nachgenutzt werden.

Josefine Langer Shohat promoviert in Geschichte am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin und ist derzeit PhD Fellow der Minerva-Stiftung der Max-Planck-Gesellschaft an der Tel Aviv University. In ihrem Dissertationsprojekt untersucht sie die Sammlungen und transnationalen Netzwerke früher Holocaustforschender mit einem Schwerpunkt auf der Wiener Library. Im Laufe ihrer Promotion wurde Langer Shohat bislang vom Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk (2021–2023) und vom Deutschen Historischen Institut in London (2022) unterstützt. Sie erhielt darüber hinaus das Gerald D. Feldman-Reisestipendium (2024/25) und das Conny Kristel Fellowship der European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) (2024). Zuletzt sind von ihr erschienen: „,Deutschland von draußen gesehen‘. Alfred Wieners und Eva Reichmanns Reisen nach Deutschland Anfang der 1950er“, in: Karen Körber/Björn Siegel (Hg.) Deutsch-Jüdische Geschichte und Gegenwart. Herausforderungen und Perspektiven am Beginn des 21. Jahrhunderts, Göttingen 2025, S. 65-80; „Too German for Holocaust Research? Alfred Wiener and Louis de Jong on the Institut für Zeitgeschichte, 1952“, in: German Historical Institute London Blog, 2024: https://ghil.hypotheses.org/2449

Josefine Langer Shohat, Alfred Wiener (1885–1964), in: Geschichte(n) der deutsch-jüdischen Diaspora, 03.11.2025. <https://diaspora.juedische-geschichte-online.net/beitrag/gjd:article-43> [19.02.2026].