Geboren am 11. März 1889 in Ober-Heiduk, Gemeinde Königshütte (Chorzów),

Deutschland (heute

Polen)

Gestorben am 24. Juni 1966 in Leeds,

England

Tätigkeit: Pazifistin, Lehrerin für Deutsch, Kunstgeschichte und Theater

Migration: Großbritannien, 1924

Im August 1936 schrieb die Deutschlehrerin und international bekannte Friedensaktivistin Martha Steinitz einen offenen Brief an The Friend, das weltweit bedeutendste und in London erscheinende Wochenblatt der Quäker:innen. Darin protestierte sie gegen die Auffassung, Jüdinnen und Juden hätten kein Anrecht auf die Errichtung einer nationalen ,Heimstätte‘ im Völkerbundsmandat für Palästina. Indem sie sich gegenüber den Leser:innen gleich zu Anfang als „a pacifist and socialist, and as a Jew“ Martha Steinitz, „Jews in Palestine“, in: The Friend, 14. August 1936, S. 768. vorstellte, erhöhte sie den moralischen Druck, ihre Position ernst zu nehmen. Steinitz forderte die christlich beeinflusste Gemeinschaft der Quäker:innen nicht nur dazu auf, ihre Stimme gegen Antisemitismus zu erheben, sondern außerdem die im britischen Mandatsgebiet an Jüdinnen und Juden begangenen Terrorakte zu verurteilen, die während des fortdauernden sogenannten arabischen Aufstands seit April 1936 begangen worden waren. Dieser Brief ist unter anderem deshalb so bemerkenswert, weil er aus der Perspektive einer jüdischen Deutschen verfasst wurde, die acht Jahre vor der Machübertragung an die Nationalsozialisten 1933 nach Großbritannien eingewandert und inzwischen britische Staatsbürgerin geworden war. Gegenüber den britischen Quäker:innen, deren Gemeinschaft sich für Frieden, Gewaltfreiheit und soziale Gerechtigkeit einsetzt, problematisierte sie die außen- und innenpolitischen Konsequenzen des Hasses gegen Jüdinnen und Juden. Steinitz tat dies nicht zuletzt im Wissen um die immer aggressiver werdende Verfolgungspolitik der Nationalsozialisten, die auch ihre Familienangehörigen in Deutschland bedrohte. Von ihrem langjährigen Wohnort aus, der nordenglischen Stadt Leeds, half sie vielen Menschen bei ihrer Flucht und Ankunft in Großbritannien. Steinitz’ humanitäres Engagement für Geflüchtete gleicht dabei einer Momentaufnahme ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit als kultureller Vermittlerin zwischen Deutschland und Großbritannien.

Abb. 1: Martha Steinitz bei der Verleihungszeremonie der Universität Leeds (Honorary Degree Ceremony) am 18. Mai 1961; mit freundlicher Genehmigung der Cultural Collections and Galleries, University of Leeds Libraries, Leeds University Archive, LUA/PHC/005/36.

Martha Steinitz wurde als zehntes und jüngstes Kind von Ida Steinitz (1848–1889) und dem gelernten Schlosser Hermann Steinitz (1838–1892) in Ober-Heiduk, einem Bezirk der damals zu Preußen gehörenden Stadt Königshütte (Chorzów), geboren. Im nahegelegenen Eisenwerk von Bismarckhütte (Chorzów Batory) übernahm der Vater eine Stelle als Prokurist. Ein Jahr vor Steinitz’ Geburt hatte er dort einen Arbeitsvertrag unterzeichnet, welcher der Familie eine Wohnung sowie eine Pension garantierte. Beides sollte enorm wichtig für die Sicherung einer bescheidenen bürgerlichen Existenz der Familie werden. Denn zwei Wochen nach Steinitz’ Geburt verstarb ihre Mutter unerwartet, der Vater nur drei Jahre später. Fortan übernahm ihre Tante Selma Steinitz (1852–1938) die Erziehung der Kinder. Nach Kräften förderte sie deren intellektuelle und musikalische Begabungen. Steinitz lernte so Klavierspielen.

Über ihre Jugend in der historischen Region Oberschlesien wissen wir bislang wenig. Das Judentum spielte vordergründig wohl keine große Rolle im Alltag der Familie. Als junge Frau eignete sich Steinitz zunächst das Zehnfingersystem für Schreibmaschinen an und konnte deshalb eine Anstellung in der Berliner Niederlassung der Oberschlesischen Hüttenwerke antreten. Später absolvierte sie eine Lehramtsausbildung mit Staatsexamen und arbeitete als Pädagogin in Paris. Auf diese zeitweilige Tätigkeit dürfte ihre Beherrschung der französischen Sprache zurückzuführen sein.

Abb. 2: Martha Steinitz auf dem Schoß ihrer Tante Selma Steinitz, ihre Schwestern und ihr Bruder Georg (Jorg) sind im Hintergrund zu sehen, um 1900; Privatarchiv Yuval L. Steinitz, Jerusalem, Israel.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Steinitz in Berlin politisch aktiv. Sie engagierte sich in mehreren pazifistischen Organisationen, darunter die Deutsche Friedensgesellschaft (DFG) und der Bund Neues Vaterland. Von 1922 bis 1924 leitete sie die Berliner Geschäftsstelle des Bundes der Kriegsdienstgegner (BdK), das heißt, die deutsche Sektion der in London ansässigen Internationale der Kriegsdienstgegner (War Resisters’ International, WRI). Gegründet im Jahr 1921, entwickelte sich dieses Netzwerk zu einer Interessenvertretung für antimilitaristische und pazifistische Gruppen und Einzelpersonen. Die Gründungserklärung befürwortete nach dem Ersten Weltkrieg, dem bis dahin verlustreichsten Krieg mit Millionen Toten in Europa, ein umfassendes Verständnis von Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen. Für ihre Verfasser:innen stellte der Krieg „ein Verbrechen gegen die Menschheit dar“, weshalb sie sich entschlossen zeigten, „für die Beseitigung aller seiner Ursachen zu kämpfen.“ Internationale der Kriegsdienstgegner (Hg.), Die Kriegsdienstgegner der ganzen Welt.Bericht über die Bewegung in zwanzig Ländern und über die Internationale Konferenz in Hoddesdon, Herts., England, im Juli 1925, Enfield, Middlesex 1925, S. 2.

Abb. 3: Porträt von Martha Steinitz mit dem Titel „Fraulein Steinitz“, in: No More War [London], Bd. 1, Nr. 1, 10. Februar 1922, S. 4.

Steinitz arbeitete im BdK mit Persönlichkeiten wie Armin T. Wegner (1886–1978), Arnold Kalisch (1882–1956) und Erna Kalisch (1889–1961) sowie Kurt Hiller (1885–1972) und Helene Stöcker (1869–1943) zusammen. Außerdem repräsentierte sie die Organisation außerhalb Deutschlands und trug damit frühzeitig zum Ausbau eines transnationalen Netzwerks der Friedensbewegung bei. Auf einer in London gemeinsam von britischen, deutschen und französischen Kriegsgegner:innen organisierten Veranstaltung im Februar 1922 beeindruckte Steinitz das Publikum mit ihrer Schilderung der alljährlichen ,Nie-wieder-Krieg‘-Kundgebungen, an denen allein im Berliner Lustgarten bis zu 200.000 Personen teilnahmen. Unter ihnen waren Prominente wie der Physiker Albert Einstein (1879–1955) und dessen Ehefrau Elsa Einstein (1876–1936).

Abb. 4: Elsa Einstein (Bildmitte) bei der ‚Nie wieder Krieg‘-Kundgebung im Berliner Lustgarten, 31. Juli 1921. Hinter ihr stehend mit hellem Hut: die Frauenrechtlerin Maud von Ossietzky (1884–1974); Archiv der Peace Pledge Union und War Resisters’ International, London.

Im Sinne der Friedensbewegung schrieb Steinitz Artikel, Berichte und Rezensionen für progressive Zeitschriften wie Die Friedens-Warte, Die Neue Generation, Die Frau im Staat oder Die Neue Erziehung. Zudem veröffentlichte sie Broschüren und Bücher und beteiligte sich an Veranstaltungen wie etwa einer von der Berliner DFG-Ortsgruppe organisierten Vortragsreihe, bei welcher auch der damals leitende Sekretär dieser Organisation auftrat: der Schriftsteller und spätere Friedensnobelpreisträger Carl von Ossietzky (1889–1938). Hierbei hielt Steinitz am 21. Juni 1920 einen Vortrag gegen Rassismus, den sie als eine Ursache von Kriegen kritisierte. Die Rassismuskritik war ein wiederkehrendes Thema in ihren Aufsätzen während des darauffolgenden Jahrzehnts. So betonte sie den gemeinsamen Ursprung moderner Emanzipationsbewegungen wie jene zur Abschaffung der Sklaverei (Abolitionismus) und für Frauenrechte (Feminismus). Steinitz’ Sensibilität gegenüber dem Antisemitismus veranlasste sie außerdem spätestens ab dem Frühjahr 1938 dazu, ihren Freund:innen bei der WRI vorzuhalten, die Bedeutung des Hasses auf alles Jüdische als Bestandteil der rassistischen Ideologie des Nationalsozialismus zu unterschätzen.

Zwischen 1923 und 1934 konzentrierte sich Steinitz’ pazifistisches Engagement hauptsächlich auf die WRI. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden, Fenner Brockway (1888–1988), führte sie an der Seite des ehrenamtlichen Sekretärs, Herbert Runham Brown (1879–1949), die Geschäfte des Leitungsgremiums: zunächst als zweite Sekretärin (Associate Secretary), später auch als Literaturdezernentin (Literature Executive). Innerhalb dieses Gremiums, das zeitweilig bis zu 14 Personen aus zehn verschiedenen Ländern umfasste – darunter fünf Frauen –, wurde Steinitz für ihre organisatorischen Fähigkeiten, programmatischen Vorschläge, publizistischen Aktivitäten und Verbindungen in die deutsche Friedensbewegung hochgeschätzt. Ihre jüdische Herkunft spielte bis zur Machtübertragung an die Nationalsozialisten keine tragende Rolle; in den 1920er Jahren wurde sie vorrangig als Repräsentantin der deutschen Friedensbewegung wahrgenommen. Bemerkenswert ist aber ein von ihr auf Briefpapier der WRI formuliertes Schreiben an Albert Einstein in Berlin, in dem sie sich als Zionistin und Pazifistin bekannte.

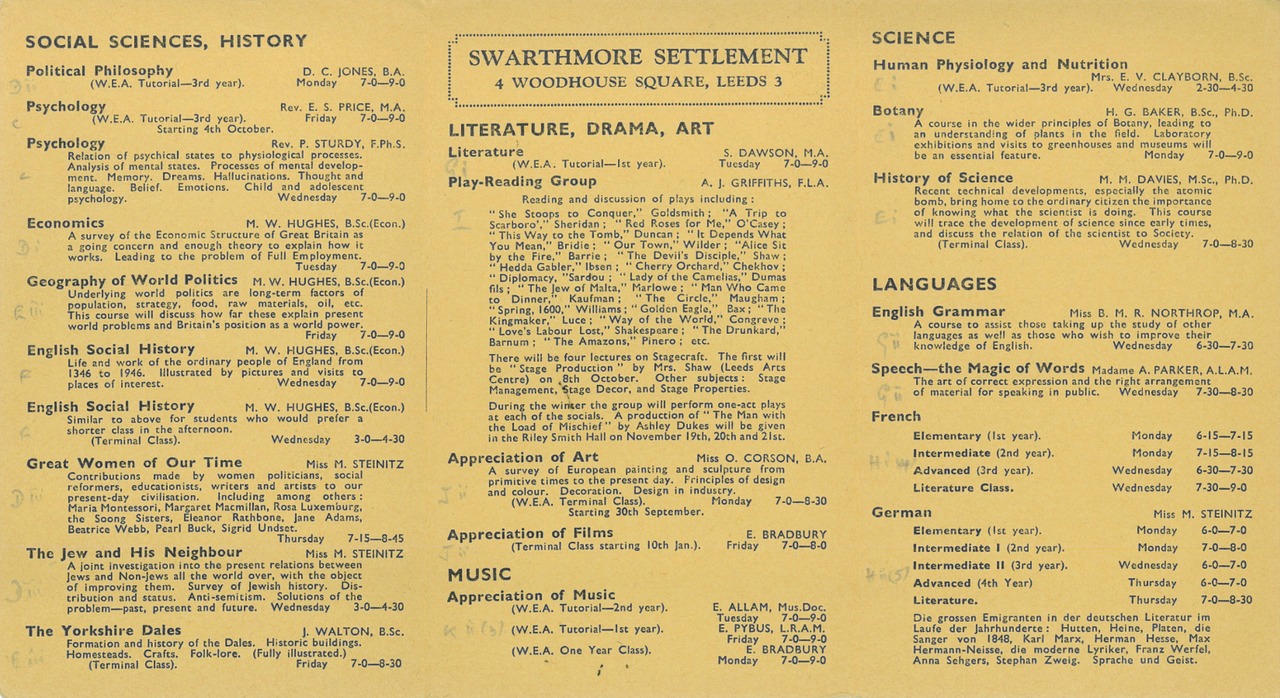

Um sich vollständig der WRI zu widmen, zog Steinitz während der zweiten Jahreshälfte 1924 dauerhaft nach England. Die genauen Umstände und die exakte Chronologie ihrer Emigration sind nicht vollständig geklärt. Möglicherweise hatte sie den Entschluss bereits gefasst, nachdem sie dort das Weihnachtsfest des Jahres 1921 bei der Quäkerfamilie von Lucy Whiting (1858–1951) und William Whiting (1856–1934) verbracht hatte. Dieser Kontakt war durch ihre Beziehungen zur britischen Friedensbewegung entstanden, für die sich zahlreiche Mitglieder dieser Religionsgemeinschaft stark engagierten. Im Familiengedächtnis gibt es zudem Hinweise darauf, dass Steinitz bei ihrer Auswanderung zunächst in London in einem Haus für junge Frauen unterkam, welches von der Sozialarbeiterin und bedeutenden Vertreterin des liberalen Reformjudentums in Großbritannien, Lily Montague (1873–1963), geleitet wurde. Ab 1925 bis in die frühen 1930er Jahre lebte Steinitz dann im Haus der Whitings in Headingley, einem nördlichen Stadtbezirk von Leeds. Ihren Lebensunterhalt verdiente sie ab 1929 bis zu ihrem Lebensende durch eine Anstellung als Lehrerin am Swarthmore Settlement, einer von Quäker:innen geschaffenen Bildungsstätte für Erwachsene. Im September 1933, acht Monate nachdem Adolf Hitler (1889–1945) zum Reichskanzler ernannt worden war, nahm Steinitz die britische Staatsbürgerschaft an.

Steinitz’ intensive Tätigkeit für die WRI vergrößerte die Reichweite der Organisation erheblich. Dazu trugen auch ihre jährlichen Reisen nach Deutschland bei, die sie für Familienbesuche, aber auch für Kampagnen der Friedensbewegung nutzte: Am 30. August 1930 beispielsweise, während eines Besuchs im Sommerhaus von Einstein in Caputh bei Potsdam überzeugte Steinitz gemeinsam mit dem Pazifisten Harold Frederick Bing (1898–1975) den berühmten Physiker von der Legitimität der Haltung einiger Kriegsdienstverweigerer, sogar zivile Ersatzdienste abzulehnen.

Dank ihrer deutschen Muttersprache sowie ihrer exzellenten Beherrschung des Englischen und Französischen übernahm Steinitz Übersetzungstätigkeiten für die WRI und führte die Korrespondenz. Zudem gestaltete sie die großen Dreijahreskonferenzen mit, an denen auch ihr Neffe, Esra Erich Steinitz (1902–2001), teilnahm. Weil sein eigenes Leben durch die Machtübertragung 1933 in Gefahr schwebte, flüchtete er aus Deutschland und kam über mehrere Stationen nach England zu seiner Tante. Sie half ihm durch ihren Freund Selig Brodetsky (1888–1954), Mathematikprofessor und späterer Präsident der Hebräischen Universität in Jerusalem, an Einreisepapiere für das Mandatsgebiet Palästina zu kommen. Erich Steinitz nahm infolge seiner lebensrettenden Alija im Winter 1935 den zweiten Namen Esra an und arbeitete zunächst im Moschaw Nahalal auf dem Hof von Natan Hofshi (1889–1980) und Tovah Hofshi (1888–1968) westlich der Stadt Nazareth. Dabei half ihm das Netzwerk der Friedensbewegung, den Kontakt herzustellen. Natan Hofshi war einer der Repräsentanten der WRI in Palästina, seitdem der weitaus bekanntere Hans Kohn (1891–1971), Historiker und vormaliges Mitglied des pazifistischen Brit Shalom, 1934 in die USA emigriert war. Auf einer fünfwöchigen Reise nach Israel im Spätsommer 1950 besuchte auch Martha Steinitz Hofshi, mit dem sie bereits über zwei Jahrzehnte in Briefkontakt gestanden hatte.

Durch ihre seit September 1929 regelmäßig angebotenen Kurse zu deutscher Sprache und Literatur prägte Steinitz beinahe vier Jahrzehnte lang die heute unter der Bezeichnung Swarthmore Education Centre bekannte Erwachsenenbildungsstätte in Leeds. Insbesondere ihr Lieblingsautor Goethe (1749–1832), dessen Faust (1808) sie für Lehrzwecke ins Englische übersetzte, war häufig Teil des Kursprogramms. Anlässlich des fünfzigjährigen Jubiläums von Swarthmore im Jahr 1959 dichtete sie sogar eine kleine Ode an Goethe und verknüpfte dabei eine Zeile mit ihrer Warnung vor der Eskalation des sogenannten Kalten Kriegs: „All knowledge liberating our intellect without increasing our self-control is dangerous. (Vide: the atom bomb!)“ Martha Steinitz, „Goethe (1749–1832). Prophetically on and to Swarthmore“, in: Swarthmore Jubilee Magazine 1909–1959, Leeds 1959, S. 39.

Steinitz begann frühzeitig eigene Theaterstücke zu schreiben und brachte diese mit den Teilnehmer:innen ihrer Deutschkurse zur Aufführung. Ihr größter Erfolg bestand in der Inszenierung der Buddenbrooks (1901) von Thomas Mann (1875–1955) im Jahr 1951. Brieflich hatte sie den Literaturnobelpreisträger um Zustimmung zu ihrer Dramatisierung seines Romans gebeten, zu der sie Mann anschließend beglückwünschte. Auch mit dem Religionsphilosophen Martin Buber (1878–1965), der seit 1938 in Jerusalem lebte, stand sie in Austausch über ihre englischsprachige Dramatisierung von dessen Die Legende des Baal-schem (1908).

Zusätzlich zu ihrem Lehrangebot in Kunst- und Musikgeschichte, (Exil-)Literatur, Theater und deutscher Sprache entwickelte Steinitz in den Jahren 1943 bis 1947 Kurse zur Geschichte und Religion des Judentums, zum Zionismus sowie gegen den Antisemitismus.

Abb. 5: Swarthmore Settlement, Kursprogramm Winter 1946/47. Steinitz brachte ihren Schüler:innen unter anderem die Werke der „grossen Emigranten in der deutschen Literatur im Laufe der Jahrhunderte“ näher; Archiv: Swarthmore Education Centre, Leeds.

Nach der deutschen Annexion Österreichs im März 1938 führte die britische Regierung im April ein restriktives Visasystem ein, das die ansteigende Zahl der Geflüchteten begrenzen sollte. Wer einreisen wollte, musste in einem zeitraubenden Prozess nun schon vorab ein Visum beantragen. Die Bewilligung hing auch davon ab, ob man eine finanzielle Bürgschaft oder ein konkretes Arbeitsangebot vor Ort nachweisen konnte, um die Lebenshaltungskosten im Land zu decken. Trotz dieser Hürden gelangten mehr als 60.000 Geflüchtete bis zum Kriegsbeginn im September 1939 nach Großbritannien. Eine wichtige Rolle spielten dabei jüdische Hilfsorganisationen wie das Jewish Refugees Committee, gegründet im Frühjahr 1933 von dem in Frankfurt geborenen Bankier Otto Schiff (1875–1952), sowie die Association of Jewish Refugees (AJR), die im Juli 1941 ihre Arbeit aufnahm. Steinitz nutzte ihre Kontakte zu beiden Organisationen, zu ihren Freund:innen bei der WRI und auch zu den Quäker:innen, um jüdischen und nicht-jüdischen Geflüchteten nach Großbritannien zu helfen. Darüber hinaus machte sie die Öffentlichkeit auf die Probleme und Nöte dieser Gruppe aufmerksam.

Noch im Jahresverlauf 1939 holte Steinitz schrittweise vier ihrer Schwestern aus Breslau (Wrocław) nach England und rettete diese so vor der Ermordung durch die Nationalsozialisten. Als die vier wegen ihrer deutschen Staatsangehörigkeit im Frühsommer 1940 auf der Isle of Man als ,feindliche Ausländer‘ interniert wurden, erwirkte Steinitz durch dutzende Briefe ihre Freilassung: Hedwig Steinitz (1882–1975) und Klara Steinitz (1885–1964) kehrten als letzte am 1. März 1941 zurück in das Haus ihrer Schwester. Seit dem Sommer 1937 wohnte dort bereits einer ihrer Neffen. Dank ihrer Anstellung in Swarthmore – auch Klara Steinitz bot hier ab 1943 sporadisch Deutschkurse an – und ihrer britischen Staatsangehörigkeit, konnte Steinitz mehreren schutzsuchenden Verwandten eine Bleibe unter ihrem Dach sichern.

Abb. 6: Else Opel geborene Lichtenstein (1881–1963) mit ihren Cousinen Martha, Klara, Margarete (1873–1949) und Gertrud Steinitz (1876–1950) – von links nach rechts –, nach dem Zweiten Weltkrieg, aufgenommen vor dem Haus von Steinitz in Leeds; Privatarchiv Yoram Steinitz, Tel Aviv, Israel.

Ihr kleines Reihenhaus wurde zu einer bekannten Anlaufstelle für weitere Geflüchtete wie die ebenfalls aus Schlesien stammende Auszubildende Margot Hodge geborene Pogorzelski (1920–2014). Nachdem Steinitz eine Bürgschaft in Höhe von 50 Pfund bezahlt hatte, wohnte die Neunzehnjährige ab Juli 1939 für einige Wochen bei den Steinitz-Schwestern und konnte ihre im Jüdischen Krankenhaus Berlin begonnene Ausbildung zur Krankenschwester in Leeds fortsetzen.

Nicht zuletzt durch langjährige Freundschaften, etwa mit Esther Simpson (1903–1996), der Sekretärin des Academic Assistance Council in London, verfügte Steinitz über Kontakte zu überregionalen Hilfsorganisationen. In Zusammenarbeit mit der örtlichen Sektion des Leeds Jewish Refugees Committee, dem Pendant zum Leeds Committee for Non-Jewish Refugees der Quäker:innen, bot sie selbst ab Juni 1940 Abendkurse für jene Neuangekommenen an, die Englisch lernen wollten. Wo und wie Steinitz bereits vor ihrer eigenen Einwanderung solch hervorragende Sprachkenntnisse erworben hatte, lässt sich nicht klären. Im Unterschied zu den allermeisten Geflüchteten war sie damit jedenfalls im Vorteil und versuchte, ihr breites Kontaktnetzwerk und ihre Lehrerfahrung entsprechend einzusetzen. Nicht zuletzt durch diese Kurse übernahm Steinitz eine wichtige Mittlerrolle. Bewusst versuchte sie, die soziale Integration der Neuangekommenen voranzubringen. 1946 schrieb sie etwa an die Herausgeber von AJR Information, dem Mitteilungsblatt der AJR: „From the time of their arrival it has been my object to get them into personal touch with my numerous English friends, with the result that all those Jewish refugees who wished to move out of their somewhat confined circle were able to form valuable friendships, widening their horizon and, incidentally, that of their Gentile neighbours and friends.“ Martha Steinitz, „Letters to the Editor“, in: AJR Information, Nr. 5, Mai 1946, S. 38.

Nach Kriegsende würdigte Steinitz die Aktivitäten der AJR ausdrücklich und blieb mit dieser verbunden, wie sich der ebenfalls nach Leeds geflohene Historiker Cäsar Caspar Aronsfeld (1910–2002) später erinnerte, der maßgeblich beim Aufbau der heutigen Wiener Holocaust Library in London mitwirkte.

Im Jahr 1961 verlieh die Universität Leeds die Ehrenwürde Master of Arts an Steinitz für ihr Lebenswerk. Sie starb unerwartet am 24. Juni 1966 im Alter von 77 Jahren im Leeds General Hospital infolge einer zu spät entdeckten Krebserkrankung. Steinitz wurde auf dem historischen Lawnswood Cemetery beerdigt. Im Gedenken an sie richtete Swarthmore einen Martha Steinitz Fund ein, der es talentierten Teilnehmer:innen ermöglichte, nach Europa zu reisen, um dort Kurse in Kunstgeschichte, Musik oder deutscher Sprache und Literatur zu belegen. Der Fonds zum Andenken an Steinitz, die sich als eine Vermittlerin für Frieden und Verständigung einen Namen gemacht hatte, versiegte schließlich im Frühling 1980, als Swarthmore die letzten beiden Stipendien für einen Sommerkurs an der Universität Wien in deutscher Sprache vergab.

Dieses Werk unterliegt den Bedingungen der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. Unter Namensnennung gemäß der Zitationsempfehlung darf es in unveränderter Form für nicht-kommerzielle Zwecke nachgenutzt werden.

Dr. Dominique Miething ist Dozent am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin. Seine Schwerpunkte in Forschung und Lehre umfassen politische Ideengeschichte und Politikdidaktik, Friedensbildung und Friedensgeschichte sowie Politische Bildung an außerschulischen Lernorten und gegen Antisemitismus, Autoritarismus und Rechtsextremismus. Zu seinen Publikationen zählen Anarchistische Deutungen der Philosophie Friedrich Nietzsches. Deutschland, Großbritannien, USA. 1890–1947, Baden-Baden: Nomos, 2016; Erasmus von Rotterdam: „Süß ist der Krieg den Unerfahrenen …“ – Klage gegen Krieg und Gewalt [= Schriftenreihe: Ausstellungen zur Ideengeschichte des gewaltfreien Widerstands, Nr. 1, Christian Bartolf/Dominique Miething (Hg.)], Berlin: Freie Universität Berlin, 2022; „Emma Goldman (1869–1940)“, in: Thomas Friedrich (Hg.), Handbuch Anarchismus, Wiesbaden: Springer VS, 2022, o.P.; „Antisemitism in the anarchist tradition“, in: Anarchist Studies, Bd. 26, Nr. 1 (2018), S. 105-108.

Dominique Miething, Martha Steinitz (1889–1966), in: Geschichte(n) der deutsch-jüdischen Diaspora, 08.08.2025. <https://diaspora.juedische-geschichte-online.net/beitrag/gjd:article-33> [13.02.2026].