Es mag zunächst überraschen, dass sich die Stadt Shanghai und China als solches zu einem wichtigen Zufluchtsort für aus NS-Deutschland geflüchtete Jüdinnen und Juden entwickelten. Als die Zuwanderung der rund 15.000 bis 18.000 aus Deutschland und Österreich Geflüchteten in größerer Zahl einsetzte, befand sich China bereits im Krieg mit Japan, das Teile der Halbkolonie Shanghai besetzt hatte. Dass die chinesische Hafenstadt nicht zur Gänze von nur einer Staatsgewalt regiert wurde, verlieh ihr einen offenen Zwischenstatus und hatte zur Folge, dass Schutzsuchende bis August 1939 verhältnismäßig frei einreisen konnten. Shanghai war damals einer der letzten Häfen der Welt, in dem jüdische Geflüchtete Zuflucht fanden. Auch nach August 1939 kamen weitere Migrant:innen und Geflüchtete nach China oder verließen das Land, bis infolge des japanischen Angriffs auf Pearl Harbor im Dezember 1941 alle dort Lebenden bis zum Kriegsende 1945 festsaßen. Auch wenn sich die Geflüchteten China nicht ausgesucht hatten, bauten sie in Shanghai ein lebendiges Gemeinwesen auf, das eine Vielzahl kultureller und sozialer Möglichkeiten bot.

Die ersten Jüdinnen und Juden gelangten vermutlich während der Tang-Dynastie (618 bis 907 nach unserer Zeitrechnung) auf der Seidenstraße nach China. Aus dieser Zeit existiert bis heute die ethnisch-chinesische Bevölkerungsgruppe der sogenannten Kaifeng-Juden, die sich als jüdisch versteht, aber heute keine erkennbare Form des Judentums praktiziert.

Im 19. Jahrhundert wanderten im Kontext des westlichen Kolonialismus viele sephardische Jüdinnen und Juden aus dem Irak aus. Ein großer Teil von ihnen ließ sich in Indien nieder, aber nach den ,Opiumkriegen‘ (1839–1842, 1856–1860) entsandten einige Familien Handelsvertreter nach Shanghai, das sich damals in rasantem Tempo zu einer internationalen Metropole entwickelte. China wurde nie von einem westlichen Staat vollständig kolonisiert, aber viele wichtige Akteure, die an der Kolonialisierung Asiens mitwirkten, gründeten in dem Land Konzessionen und Handelsgesellschaften.

Innerhalb weniger Jahrzehnte wandelte sich Shanghai, ehemals ein verschlafenes Städtchen am Huangpu, zu einem wichtigen internationalen Handelsplatz. Bewohner:innen aus 14 privilegierten Ländern wurden extraterritoriale Rechte gewährt, wobei in Shanghai auch Angehörige anderer Nationalitäten lebten. Zu den prominentesten Akteuren gehörten jüdische Familien mit irakischen Wurzeln wie die Familien Sassoon, Kadoorie und Hardoon. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte sich Shanghai zu einer halbkolonialen Stadt entwickelt. Am Flussufer lag das Shanghai International Settlement (Internationale Siedlung Shanghai), die von einem Stadtrat (Shanghai Municipal Council) verwaltet wurde. Diesem Gremium gehörten Vertreter britischer und US-amerikanischer Unternehmen an, die im International Settlement eine dominierende Stellung einnahmen. Daneben existierten die French Concession (Französische Konzession) als ein von Frankreich kontrollierter Außenposten sowie mehrere ärmere Vorstädte dieser zentral gelegenen Bezirke, die von örtlichen chinesischen Funktionären verwaltet wurden.

Die gewaltsamen Pogrome, die im frühen 20. Jahrhundert im zaristischen Russland stattfanden, und der Russische Bürgerkrieg (1918–1920) führten zu einem Anstieg der jüdischen Zuwanderung nach China. Die meisten der damals Zugewanderten ließen sich zunächst im Nordosten Chinas nieder – vor allem in der stark russisch geprägten Stadt Harbin in der Mandschurei und ihrem Umfeld. Mit dem Einmarsch der Japaner 1931 in Chinas Nordosten übersiedelten viele jüdische Geflüchtete von Harbin nach Tianjin oder Shanghai.

Als in den 1930er Jahren die ersten deutschen und österreichischen Jüdinnen und Juden in Shanghai eintrafen, gab es in der Stadt bereits jüdische Gemeinden, Synagogen, Friedhöfe und Schulen. Die sephardischen und russisch-aschkenasischen Jüdinnen und Juden halfen bei der Eingliederung der Geflüchteten aus Mitteleuropa und unterstützten sie bei der Unterkunfts- und Arbeitssuche. Die stetige, aber mäßige Zuwanderung von Geflüchteten, die während der gesamten 1930er Jahre zu beobachten war, nahm rapide zu, als Ende 1938 nach dem ,Anschluss‘ Österreichs und den Novemberpogromen Jüdinnen und Juden massenhaft inhaftiert wurden und sie ihr Zuhause und ihre Gewerbe verloren. Die Situation in Europa war für sie untragbar geworden.

Ho Feng-Shan (1901–1997), der in Wien als Konsul für die Regierung der Republik China tätig war, begann in dieser Zeit Jüdinnen und Juden Visa auszustellen, damit sie ein Reiseziel nachweisen und Österreich verlassen konnten. Die Visa wurden nicht für die Einreise nach Shanghai benötigt, aber erleichterten möglicherweise einigen aus Österreich Geflüchteten die Auswanderung an Orte in aller Welt und so auch nach China.

Im Dezember 1938 und in den ersten Monaten des Jahres 1939 stieg die Zahl der jüdischen Geflüchteten, die aus Deutschland und Österreich in Shanghai eintrafen, sprunghaft an. In den internationalen Konzessionen der Stadt, wo zuvor schon rund 25.000 jüdische und politische Geflüchtete aus der Sowjetunion und einige hunderttausend Chinesen Aufnahme gefunden hatten, die 1937 nach dem japanischen Angriff auf den Osten Chinas geflüchtet waren, existierten bereits Hilfsorganisationen. 1939 waren ungefähr ein Viertel der rund drei Millionen Einwohner:innen Shanghais Geflüchtete.

Zu der Zeit, als mitteleuropäische Jüdinnen und Juden vor der NS-Herrschaft flohen, gehörte Shanghai zu den wenigen noch erreichbaren Orten in der Welt, wo sie ohne übermäßigen bürokratischen Aufwand und ohne finanzielle Mittel aufgenommen wurden. Der Grund für diese Sondersituation war, dass in China bereits Krieg herrschte. Infolge der japanischen Invasion von 1937 hatte das Land keinen Einfluss mehr auf die Passkontrollen. Dadurch existierten zeitweise keinerlei Einwanderungsbeschränkungen.

Abb. 1: Stacheldrahtbarrikaden und Sandsäcke in Shanghai, um 1937. Foto von Suse Schauss mit dem Titel „Drahtverhaue in den Strassen Shanghais.“; Privatbesitz Sonja Mühlberger.

Zunächst legten weder die japanischen Behörden noch das Shanghai Municipal Council Voraussetzungen für die Einreise fest. Mit jedem eintreffenden Passagierschiff stieg nicht nur die Zahl der Geflüchteten, sondern auch die Angst vor Überlastung der Kapazitäten und damit die Zahl derer, die die Zuwanderung begrenzen oder beenden wollten. Zu den Abgangshäfen gelangten Jüdinnen und Juden, die vor der Zwangsherrschaft des NS-Regimes aus Europas flohen, meist mit dem Zug durch das faschistische Italien. In dem Stadtteil Hongkou, der zum International Settlement gehörte und weiterhin von Japan kontrolliert wurde, hatten Neuankömmlinge die besten Aussichten, unterzukommen. Alle drei ,Achsenmächte‘ – Deutschland, Italien und Japan – machten keine Versuche, den Exodus von Geflüchteten nach Shanghai zu stoppen, sondern erleichterten ihn vielfach.

Für die meisten Geflüchteten aus Mitteleuropa war Shanghai nicht die erste, sondern die einzige Wahl. Mehrere von ihnen wie der spätere US-Finanzminister Michael Blumenthal (*1926) erinnerten sich später, dass die Hafenstadt als ein gesetzloser Ort mit einer deutlichen Kluft zwischen Arm und Reich galt. Einige Geflüchtete hatten nicht einmal diese ,Vorkenntnisse‘. Eva Gottheiner (1921–?) aus Breslau (Wrocław) berichtete etwa, sie habe „nicht gewusst, wo Shanghai liegt“, als sie von ihrem Zielort erfuhr, während ihre Mutter hemmungslos geweint habe. Viele Neuankömmlinge klagten über die Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit, die bittere Armut vieler einheimischer Chines:innen und den starken Kontrast zwischen den reichsten und den ärmsten Bewohner:innen der Stadt.

Die fieberhaften Bemühungen, den Zustrom der Geflüchteten zu stoppen, gingen von den Westmächten unter Führung Großbritanniens, Frankreichs und der Vereinigten Staaten aus. Die mittellosen Migrant:innen aus Europa stellten trotz ihrer überschaubaren Zahl einen Störfaktor für die koloniale Wirtschaft dar. Wie sich der 1939 mit seiner Mutter aus NS-Deutschland geflohene Ernst Heppner (1921–2004) erinnerte, waren die Geflüchteten bereit, zu weit geringeren Löhnen zu arbeiten als die traditionellen ‚Shanghailänder‘ (diese Bezeichnung bezog sich ursprünglich auf die ausländische Stadtbevölkerung). Eine zusätzliche Belastung bildeten die steigenden Wohn- und Lebensmittelkosten sowie die allgemeine Unsicherheit, die durch den Krieg um sich griff. Auch international ausgerichtete jüdische Organisationen wie das American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) und HICEM unternahmen erste Versuche, die Flüchtlingsbewegungen zu stoppen. Sie äußerten die Sorge, die Zahl der europäischen Geflüchteten in Shanghai könnte weit über das zu bewältigende Maß hinaus anwachsen.

Abb. 2: Ilse Krips, geborene Herzfeld, mit Tochter Sonja am Fenster ihrer kleinen Wohnung in Shanghai, um 1940. Bambusstangen wurden zum Trocknen von Kleidung und Bettlaken verwendet; Privatbesitz Sonja Mühlberger.

Am 9. August 1939 erließ das Shanghai Municipal Council die ersten Einreisebeschränkungen für Shanghai. Im Vordergrund stand dabei das Bemühen, die Migration mit Unterstützung deutscher und italienischer Vertreter sowie der Schifffahrtsgesellschaften zu unterbinden, indem verkündet wurde, dass sich im International Settlement künftig keine Geflüchteten mehr niederlassen durften. Auch Japan wirkte mit und führte eine Meldepflicht für alle jüdischen Geflüchteten ein, die im Stadtbezirk Hongkou wohnten. Wer bereits unterwegs war oder kurz davor war, an Land zu gehen, wurde noch eingelassen. Neu eintreffende Geflüchtete durften hingegen nur noch einreisen, wenn sie nachweisen konnten, dass sie 400 US-Dollar bei einer Bank hinterlegt hatten oder in Shanghai eine existenzsichernde Erwerbsmöglichkeit besaßen. Mit diesen Maßnahmen sollte die Zahl der mittellosen europäischen Geflüchteten begrenzt werden, die in erheblichem Umfang finanzielle Unterstützung brauchten.

Hinzu kam, dass sich im September 1939 die Gesamtsituation in Europa schlagartig veränderte. Durch den deutschen Überraschungsangriff auf Polen war der Fluchtdruck noch einmal gestiegen. Im Juni 1940 hatte sich der Zweite Weltkrieg bereits nach Italien und Westeuropa ausgebreitet. Dadurch wurden lebensrettende Fluchtrouten versperrt. Ein weiteres Jahr lang machte sich eine geringe Zahl deutscher Jüdinnen und Juden auf den Weg von Europa nach Shanghai, wobei sie nun allerdings den viel längeren Reiseweg über Osteuropa und Sibirien in den Nordosten Chinas auf sich nehmen musste. Je mehr der Osten in den Fokus der deutschen Expansionsziele rückte, desto mehr suchten auch osteuropäische Jüdinnen und Juden nach Fluchtmöglichkeiten. Durch den deutschen Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 wurde die Fluchtroute über Osteuropa schließlich abgeschnitten.

Als sich die Zahl der jüdischen Geflüchteten aus NS-Deutschland in Shanghai der Marke von 20.000 näherte, stellte dies die rund 6.000 Jüdinnen und Juden, die schon vor dem Krieg in Shanghai gelebt hatten, vor große Herausforderungen. Sir Victor Sassoon (1881–1961), ein sephardischer Jude, hatte durch den Ausbau des von seinem Vater und Großvater übernommenen Handels mit Baumwolle und Opium aus Indien ein gewaltiges Vermögen erwirtschaftet. Sassoon stellte zunächst das Embankment Building, einen großes Wohn- und Bürokomplex unmittelbar nördlich des Flusses Suzhou als Auffangzentrum zur Verfügung. Geflüchtete, die Mitte 1938 nach Shanghai einreisten, wurden von Vertretern in Empfang genommen und zu dem Gebäude gebracht, wo man sie vorübergehend unterbringen und verpflegen konnte. Auch darüber hinaus wurde für die Flüchtlingshilfe Geld benötigt, um den vielen Bedürftigen Lebensmittel, Kleidung und Wohnraum bereitzustellen.

Damit die Geflüchteten mit dem Nötigsten versorgt waren, wurden drei große Komitees eingerichtet. Der niederländische Geschäftsmann Michel Speelman (1877–?) gründete das Committee for Assistance of European Refugees in Shanghai (CFR). Speelman bemühte sich mit großem Einsatz um Spendengelder. 1938 leistete das CFR Direkthilfe für Geflüchtete. Das International Committee for Granting Relief to European Refugees wurde von dem ungarischen Geschäftsmann und Diplomaten Paul Komor (1886–1973) geleitet und deshalb auch ‚Komor Committee‘ genannt. Sein größter Geldgeber war Victor Sassoon. Das Komor Committee half den Geflüchteten nicht nur mit Wohnraum und Erwerbsmöglichkeiten, sondern übernahm auch deren Anmeldung und besorgte Passierscheine als Ersatz für ihre inzwischen ungültig gewordenen Pässe.

Das Shanghai Municipal Council richtete kein offizielles Hilfskomitee ein, mietete aber Gebäude vom chinesischen Staat an und überließ sie anderen zur Nutzung, damit sie dort Geflüchtete unterbringen und mit Essen versorgen konnten. Am Ende gab es sechs Flüchtlingsheime für jüdische Geflüchtete in Shanghai. Das größte war das Ward-Road-Heim im Stadtteil Hongkou. In den sogenannten Heimen standen nicht nur Betten, sondern auch Suppenküchen zur Verfügung. Sie konnten von Geflüchteten genutzt werden, die nicht in einem der Heime wohnten. Zudem gab es Schulen und Krankenhäuser für die geflohenen Jüdinnen und Juden. Finanziert wurden diese Angebote vom International Committee aus Spenden ortsansässiger sephardischer und russisch-aschkenasischer Jüdinnen und Juden sowie aus Mitteln, die vom JDC aus New York überwiesen wurden. Zudem richtete Sassoon einen speziellen Hilfsfonds für Geflüchtete ein, die eine Firma gründen oder an berufsbildenden Maßnahmen teilnehmen wollten, um in Shanghai arbeiten zu können.

Abb. 3: Sonja Mühlberger an ihrem ersten Schultag in Shanghai, 1945. Die Unterrichtssprache an der Shanghai Jewish Youth Association (,Kadoorie-Schule‘) war Englisch; Privatbesitz Sonja Mühlberger.

Eine weitere prominente sephardisch-jüdische Familie in Shanghai stellte die Familie Kadoorie dar, die ebenfalls Unterstützung leistete. Sir Horace Kadoorie (1902–1995) folgte dem Beispiel seines Onkels Ellis Kadoorie, der eine öffentliche Schule für chinesische Kinder gegründet hatte, und rief - die Shanghai Jewish Youth Association (SJYA) ins Leben. Die SJYA unterrichtete bis zu 600 Flüchtlingskinder und bot zusätzlich zum Unterricht Mahlzeiten, sportliche Betätigung und Gemeinschaftsaktivitäten für sie an. Sonja Mühlberger, geborene Krips, die 1939 in Shanghai als Kind deutscher Flüchtlinge zur Welt kam, besuchte die sogenannte ,Kadoorie-Schule‘ zwischen 1945 und 1947. Zusammen mit ihren Mitschüler:innen wurde sie dort in Englisch und anderen Grundlagenfächern unterrichtet.

Alle genannten Hilfsorganisationen entstanden aus der dringenden Notlage heraus, die aus dem Zustrom jüdischer Geflüchteter aus Deutschland und Österreich resultierte. Geleitet wurden sie von Geschäftsleuten, die in dieser Funktion die gleichen Fertigkeiten zum Einsatz brachten wie bei ihrer regulären Arbeit. Infolgedessen gestaltete sich die Leitung dieser Organisationen mitunter chaotisch. 1941 entsandte das JDC eine eigene Sozialarbeiterin, Laura Margolis (1903–1997), um die Spannungen zwischen den verschiedenen führenden Vertretern des Gemeinwesens und den Leitern der Hilfsorganisationen abzubauen. Ihre Ressourcen sollten so bestmöglich genutzt werden.

Um mit der deutsch-jüdischen Diaspora in anderen Teilen der Welt Kontakt zu halten, nutzten viele Geflüchtete in Shanghai die Meldungen der Nachrichtenagenturen und den brieflichen Austausch. In deutsch-jüdischen Zeitungen lasen sie Berichte aus den Vereinigten Staaten und Europa, während sie sich durch Briefe von noch in Europa befindlichen Freund:innen und Bekannten über die neuesten Entwicklungen des Krieges auf dem Laufenden hielten. Als das NS-Regime im Oktober 1941 der Emigration von Jüdinnen und Juden aus Deutschland ein Ende setzte, versiegte diese Informationsquelle. 1943 herrschte in Shanghai ein quälender Mangel an Informationen, da keine Briefe mehr aus NS-Deutschland ankamen und die japanischen Militärbehörden die über die Nachrichtenagenturen eintreffenden Nachrichten zunehmend zensierten.

Wer im Shanghai International Settlement wohnte und arbeitete, war bis zu einem Grad auf Englischkenntnisse angewiesen, denn Englisch war die lingua franca der weltläufigen Stadt. Viele deutsch-jüdische Geflüchtete hatten vor ihrer Flucht aus Europa in der Schule etwas Englisch gelernt; anderen bot sich die Möglichkeit, in Shanghai Sprachunterricht zu erhalten – wie etwa in der ,Kadoorie-Schule‘. Chinesisch – entweder Mandarin oder den gebräuchlicheren Shanghai-Dialekt – lernten nur wenige Geflüchtete. Die ältere Generation hatte sehr wenig Kontakt mit der chinesischen Bevölkerung. Einige jüngere Menschen, die in Shanghai geboren wurden oder im Kindesalter dort ankamen, eigneten sich gewisse Kenntnisse der Sprache an. Blumenthal erinnerte sich, von Rikschafahrern und Verkäufern ein paar Brocken Shanghai-Dialekt gelernt zu haben. Hans Cohn (1926–2020) aus Berlin, der als 12-Jähriger nach Shanghai kam, berichtete, er habe sich einige Chinesischkenntnisse angeeignet, aber dies sei nur bei wenigen Geflüchteten der Fall gewesen.

Obwohl man Englisch in Shanghai für alles zum Leben Notwendige benötigte, sprachen die Geflüchteten untereinander meist Deutsch. Auch im kulturellen Leben der Stadt war die Sprache sichtbar. Deutschsprachige Zeitungen und Zeitschriften spielten im Gemeinschaftsleben eine zentrale Rolle. Der Shanghai Jewish Chronicle erschien von 1939 bis 1945 und wurde nach dem Krieg für kurze Zeit als Shanghai Echo fortgeführt. Er berichtete über Geschehnisse in Nah und Fern, wobei internationale Nachrichten von den japanischen Zensurbehörden geprüft wurden. Andere Zeitungen wie das Jüdische Nachrichtenblatt (1938–1943) berichteten über das Gemeinschaftsleben in Shanghai. Die Zeitschrift Gelbe Post (1939–1940), die zweimal im Monat erschien, beschäftigte sich sowohl mit ostasiatischer Kultur als auch mit dem jüdischen Leben in Shanghai, und Der Kreis (1941) informierte über das Kunstgeschehen. Während des Krieges wurden Dutzende dieser Publikationen ins Leben gerufen und verschwanden wieder – meist nach Maßgabe der für den Druck erforderlichen Geldmittel.

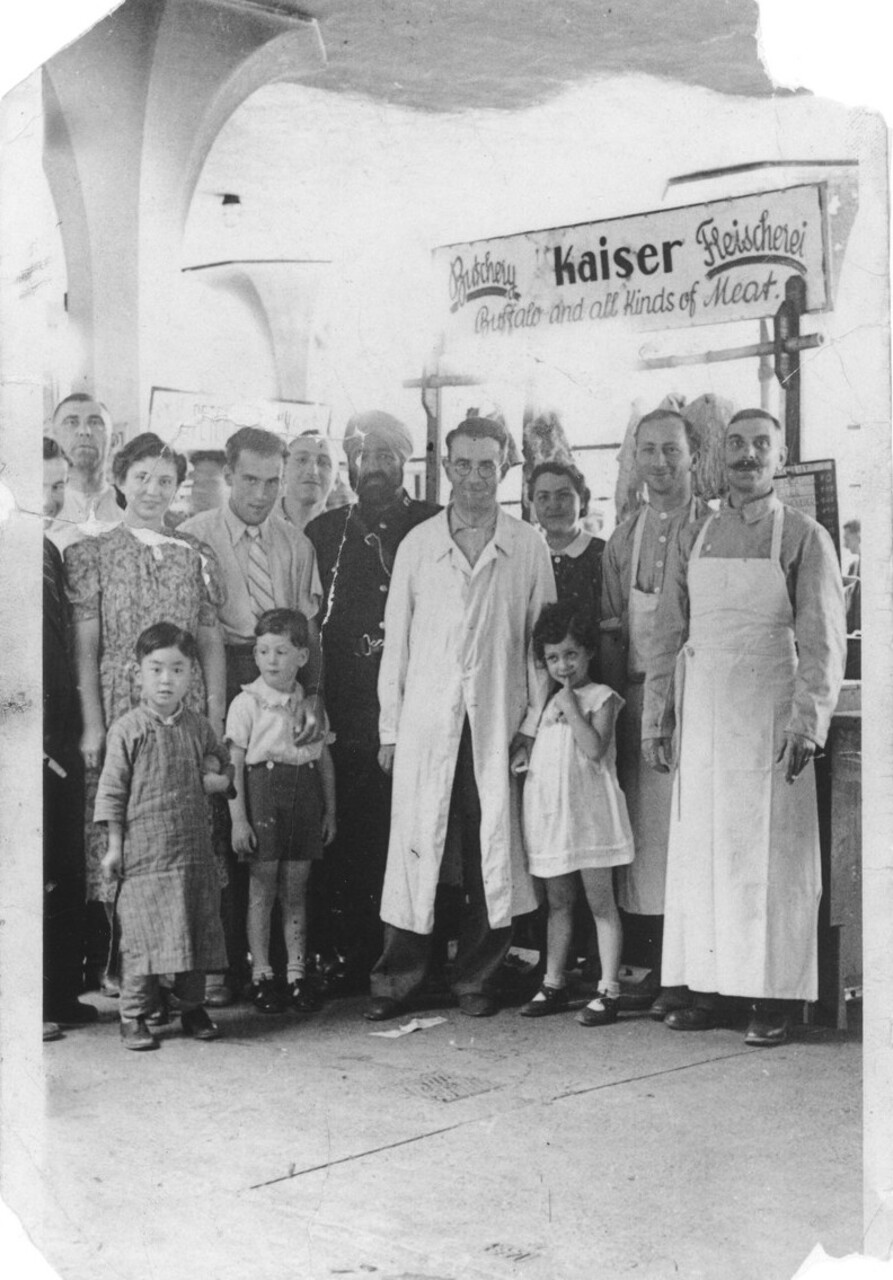

Abb. 4: Deutsch-jüdische Geflüchtete und andere Bewohner:innen Shanghais in Siegfried Kaisers Fleischerei. Das Foto zeigt unter anderem Kaiser (zweiter von rechts); United States Holocaust Memorial Museum, mit freundlicher Genehmigung von Sonja Kaiser Kirschner.

Geflüchtete Musiker:innen, Künstler:innen und Interpret:innen wie der Pianist Karl Steiner (1912–2001) aus Wien oder der Komponist Wolfgang Fraenkel (1897–1983) brachten klassische Musik aus Österreich in örtliche Veranstaltungsstätten wie das Lyceum Theater oder den Jewish Club of Shanghai. Siegfried Kaiser, der 1939 mit Frau und Tochter aus Frankfurt am Main geflohen war, nachdem die Nationalsozialisten ihn verhaftet und in das Konzentrationslager Dachau verschleppt hatten, eröffnete in Shanghai eine kleine Metzgerei. Kaiser gelang es dort, weiterhin Wurstwaren herzustellen und zu verkaufen, auch nachdem er mit seiner Familie in den ,ausgewiesenen Bezirk‘ (Designated Area), das Ghetto, umgezogen war. Um sich ihrer Kundschaft aus den Kreisen der Geflüchteten zu empfehlen, listeten Ladeninhaber und Restaurantbesitzer üblicherweise ihre Adressen in ihren früheren Heimatstädten auf. In einem Bereich des Stadtteils Hongkou entlang der Houshan-Straße und der Zhoushan-Straße siedelten sich so viele Cafés, Kaffeehäuser, Geschäfte und Restaurants im deutschen und österreichischen Stil an, dass dieser Bereich auch als ,Klein Wien‘ bekannt wurde. Eines der berühmtesten Lokale war das Café Weißes Rössel, das von dem Österreicher Rudolf Mosberg (1892–1959) und seiner Frau gegründet wurde und sich zu einem beliebten Treffpunkt entwickelte, wo andere deutschsprachige Jüdinnen und Juden täglich von Mittag bis Mitternacht zusammenkamen.

Restaurants, Cafés und Hobbyköche versuchten, für die von Heimweh geplagten Geflüchteten besonders beliebte europäische Speisen nachzukochen, wobei dies im Fortgang des Krieges durch Rationierung, Inflation und begrenzte Vorräte erschwert wurde.

Die Geflüchteten kamen in eine Stadt, in der bereits eine kleine jüdische Community lebte, die ein lebendiges Gemeinschaftsleben pflegte. Dementsprechend gab es in Shanghai mehrere Synagogen. Viele der bedeutendsten wurden von der sephardischen Gemeinde errichtet. Die Ohel-Moshe-Synagoge in Hongkou dagegen wurde 1907 von aschkenasischen Juden aus dem zaristischen Russland gegründet. Das Gebäude an der Ward Road wurde 1927 errichtet. Da die Synagoge an den Sperrbezirk (Restricted Area) grenzte, fungierte sie nicht nur als Gotteshaus, sondern auch als Versammlungssaal. Hans Cohn feierte dort ebenso wie viele andere Jugendliche in Shanghai, wenn sie 13 Jahre alt wurden, seine Bar Mitzwa.

Die meisten jüdischen Geflüchteten aus Mitteleuropa gelangten zwischen 1938 und 1941 nach Shanghai. Zu dieser Zeit befand sich die Stadt in einer Art Schwellensituation zwischen Krieg und Frieden. In China hatte der Krieg bereits begonnen. 1937 hatten japanische Truppen auf ihrem Vormarsch auf die damalige chinesische Hauptstadt Nanjing auch Shanghai angegriffen und eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Millionen chinesische Bürger:innen wurden im Zuge der Kampfhandlungen vertrieben. Aus den Vorstädten und den Gebieten an der Ostküste fliehende Menschen drängten in großer Zahl in Shanghais internationale Zonen. Die Regierung der Republik China floh ins Landesinnere, dem Flussverlauf des Jangtse folgend, zunächst nach Wuhan und siedelte sich schließlich in der Stadt Chongqing an.

Teile Shanghais wurden von den Japanern besetzt, die ihren Einfluss auf das Shanghai Municipal Council und die dort vertretenen Westmächte ausweiten wollten. Zu einer tiefgreifenden und dramatischen Veränderung der instabilen Lebenssituation in Shanghai kam es am Morgen des 8. Dezember 1941, als die meisten Stadtbewohner:innen noch schliefen. An diesem Morgen begann der japanische Angriff auf Pearl Harbor. Japanische Truppen marschierten in das International Settlement ein und machten sich daran, in Shanghai verbliebende Bürger:innen der alliierten Mächte zu verhaften und in Internierungslager umzusiedeln. Unter den überwiegend britischen und amerikanischen Bürger:innen befanden sich auch einige sephardisch-jüdische Familien, die das ,alte Shanghai‘ repräsentierten, sowie amerikanische Sozialarbeiter:innen, die sich als Vertreter:innen des JCD in der Stadt aufhielten.

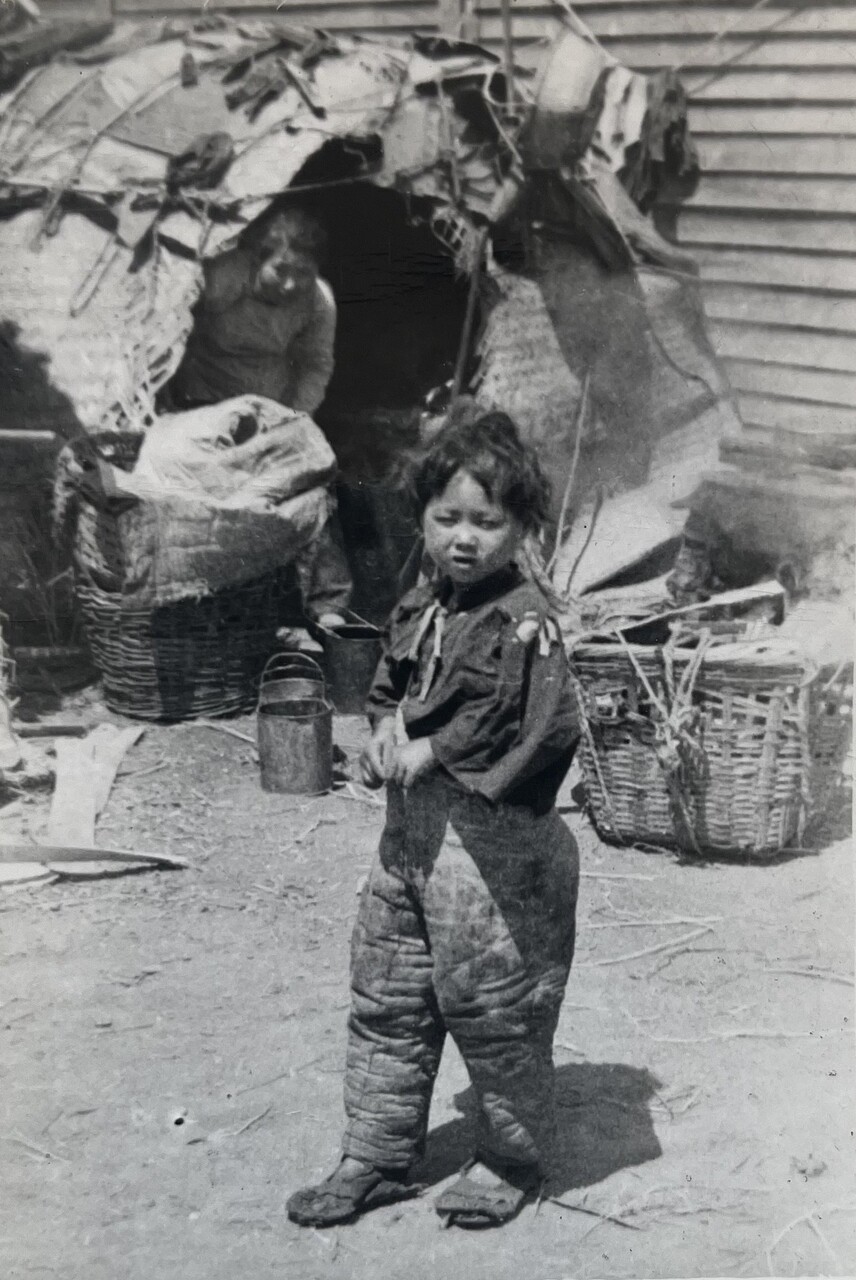

Abb. 5: Chinesische Geflüchtete im Stadtteil Hongkou des japanisch besetzten Shanghai, um 1940. Viele von ihnen litten unter großer Armut, wie auf dem Foto von Genia Nobel zu sehen ist; Privatbesitz Sonja Mühlberger.

Nach einem Jahr der Ungewissheit veröffentlichten die Befehlshaber der japanischen Armee am 18. Februar 1943 eine Proklamation, dass alle nach 1937 nach Shanghai eingereisten staatenlosen Geflüchteten in einen ,ausgewiesenen Bezirk‘ (Designated Area) in Hongkou übersiedeln mussten. In dem rund 2,5 Quadratkilometer großen Bezirk lebten damals bereits mehrere tausend europäische Geflüchtete sowie annähernd 100.000 Chines:innen. Die Geflüchteten bezeichneten den ,ausgewiesenen Bezirk‘ schon nach kurzer Zeit als ,Shanghaier Ghetto‘, auch wenn die japanischen Behörden in ihrer Bekanntmachung die Begriffe ,Juden‘ und ,Ghetto‘ mit Bedacht vermieden hatten.

Den meisten deutschsprachigen Jüdinnen und Juden blieb diese Phase als Zeit des Elends und der Ungewissheit in Erinnerung. Da es noch weniger Erwerbsmöglichkeiten gab als zuvor, lebten viele Geflüchtete von nur einer Mahlzeit pro Tag, die sie als Suppenküchenration erhielten – wobei sehr junge Menschen oder Kranke Extraportionen erhielten. Es häuften sich Fälle, in denen Frauen aus Verzweiflung in die Prostitution gingen, während Männer schwere Arbeiten annahmen, die üblicherweise von chinesischen Tagelöhnern (sogenannten Kulis) verrichtet wurden. Es kursierten Gerüchte, die NS-Behörden versuchten die japanische Militärführung dazu zu bewegen, die jüdische Bevölkerung zu verhaften und zu vernichten. Die Gemeinschaftsküchen hatten Schwierigkeiten, an die benötigten Lebensmittel zu kommen, und für Krankenhäuser und Zufluchtsstätten war es schwer, sich mit dem nötigen Grundbedarf zu versorgen.

Abb. 6: Ein sogenannter Kuli (abwertende Bezeichnung für Niedriglohnarbeiter chinesischer Herkunft) sitzend vor einer Rikscha in Shanghai, um 1940. Die Rikschafahrer kamen meist aus ländlichen Gebieten außerhalb der Stadt. Ihr Alltag war von Armut und langen Arbeitszeiten geprägt. Foto von Genia Nobel; Privatbesitz Sonja Mühlberger.

An das Leben im Ghetto haben die Geflüchteten unterschiedliche Erinnerungen, aber viele berichten übereinstimmend von dem Gefühl, schnell handeln und Verluste akzeptieren zu müssen, sowie von einer durch die gemeinsame Erfahrung entstandenen Verbundenheit mit anderen Betroffenen. Geflüchtete wie Hermann Krips (1910–1967), der außerhalb des ,ausgewiesenen Bezirks‘ arbeitete, mussten von dem selbsternannten ,König der Juden‘ im Ghetto, dem japanischen Beamten Kano Ghoya (1901–1983), regelmäßig Passierscheine erbitten. Ghoya demütigte und beschimpfte die Geflüchteten, die sich unter seiner Obhut befanden, bei jeder Gelegenheit. Entsprechend feindselig und ablehnend war die Einstellung ihm gegenüber. Viele Geflüchtete lebten dauerhaft in einer ahnungsvollen Furcht vor dem, was als Nächstes auf sie zukam. Daher war die Situation in Hongkou sehr angespannt und von verbreiteter Angst geprägt.

Dutzende jüdische Geflüchtete starben an Infektionskrankheiten oder anderen Leiden, aber die meisten überlebten den Krieg. Näher als je zuvor rückten die Kampfhandlungen an sie heran, als in den letzten Kriegsmonaten 1945 die US-Luftwaffe begann, japanische Einrichtungen in Shanghai zu bombardieren. Bei einem Luftangriff, der dem Gefängnis Ward Road Jail galt, schlugen Bomben im Shanghaier Ghetto ein und töteten 38 Geflüchtete. Sie waren die einzigen, die direkt durch Kampfhandlungen ums Leben kamen. Am 2. September 1945 kapitulierte schließlich die japanische Regierung. Ghoya wurde von einer aufgebrachten Menge von Geflüchteten kurz nach ihrer Befreiung aus Hongkou vertrieben.

Nur wenige nach Shanghai Geflüchtete hatten die Absicht, dort zu bleiben. Manche erwogen möglicherweise, sich langfristig dort niederzulassen, aber die meisten aus Deutschland und Österreich geflohenen Jüdinnen und Juden hofften darauf, in ein anderes Land überzusiedeln. Bei einer vom JDC durchgeführten Befragung gaben 16 Prozent der Geflüchteten an, dass sie nach Europa heimkehren wollten. Für viele von ihnen – auch für Sonja Mühlberger und ihre Familie – war ein Neuanfang an einem anderen Ort nicht vorstellbar. Nach Angaben der United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) und der International Refugee Organization (IRO) kehrten 3.141 deutsche und österreichische Vertriebene nach Europa zurück. Größer war die Zahl derer, die Interesse am zionistischen Projekt im Mandatsgebiet Palästina bekundeten und sich ab 1948 auf den Weg in den Staat Israel machten. Laut IRO übersiedelten 5.112 Geflüchtete aus Shanghai nach Israel, wobei in dieser Zahl möglicherweise einige russische Jüdinnen und Juden enthalten sind, die vor dem Zweiten Weltkrieg nach China geflohen waren. Die meisten deutschsprachigen Jüdinnen und Juden in Shanghai hingegen hofften auf ein Quota-Visum für die Vereinigten Staaten oder ein Einreisevisum für Australien.

Abb. 7: Ein Geflüchteter in Hongkou beim Lesen der deutschen Ausgabe der Zeitung The Shanghai Herald, Shanghai, 1946. Foto von Arthur Rothstein; Mit freundlicher Genehmigung des Arthur Rothstein Legacy Project.

Mit Japans Niederlage endete das Kolonialzeitalter in China. Das International Settlement und die French Concession wurden wieder der Verwaltung der örtlichen Behörden unterstellt, und zum ersten Mal seit ihrer Gründung übernahm die Regierung der Republik China die Kontrolle über die ganze Stadt. Im November 1945 löste die chinesische Regierung große Ängste unter den Geflüchteten durch folgende Bekanntmachung aus: Alle in China lebenden Ausländer:innen (darunter deutschsprachige Jüdinnen und Juden), die zu einer Zeit ,illegal eingewandert‘ waren, als keine chinesischen Einreisegenehmigungen erteilt werden konnten, mussten in ihre Heimat zurückkehren. Internationale Organisationen wie die erwähnte UNRRA oder das Intergovernmental Committee on Refugees (IGC) entsandten daraufhin Vertreter, um mit der chinesischen Regierung zu verhandeln. Sie wollten erwirken, mehr Zeit zur Verfügung zu bekommen, damit geplant werden konnte, wohin die jüdischen Geflüchteten gehen könnten. Als 1947 die UNRRA und das IGC aufgelöst wurden, übernahm die IRO.

Alle drei Organisationen waren in Shanghai ansässig und operierten von dort aus, halfen aber Menschen in ganz China – unter anderem auch jüdischen und den aus politischen Gründen aus der Sowjetunion Geflüchteten in Harbin und solchen, die für das US-Militär tätig waren und berufsbedingt mit ihm nach Chongqing, Nanjing oder Kunming gezogen waren. Bis zum Herbst 1949, als die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) die Volksrepublik China ausrief, schrumpfte die Zahl der jüdischen Geflüchteten auf wenige hundert in China durch die Erteilung von Quota-Visa für die Vereinigten Staaten, die Nutzung des 1948 dort verabschiedeten Displaced Persons Act, durch Australiens Bemühungen um die Anwerbung junger Erwachsener sowie durch einige ,Emergency Transfers‘ von Flüchtlingsgruppen nach Israel.

Die Ohel-Moshe-Synagoge im ,Ghetto‘ im Stadtteil Hongkou, die im religiösen Leben sehr vieler jüdischer Geflüchteter eine so tragende Rolle gespielt hatte, wurde von der KPCh-Führung in Shanghai in Besitz genommen, in eine psychiatrische Klinik umgewandelt und später als staatliches Lagergebäude genutzt. Im Zuge der chinesischen Wirtschaftskampagne ,Großer Sprung nach vorn‘ wurden Ende der 1950er Jahre alle vier jüdischen Friedhöfe in Shanghai zusammen mit anderen Begräbnisplätzen für ausländische Verstorbene außerhalb der Stadtgrenzen verlegt. Die Grabmale wurden geplündert; viele Grabstellen sind nicht mehr lokalisierbar.

Anknüpfend an die gemeinsamen Erfahrungen als verfolgte Jüdinnen und Juden, die in Shanghai Zuflucht gefunden hatten, nahmen in den USA ansässige Überlebende später Kontakt zueinander auf und formierten sich zu einer Gruppe. Sie trafen sich zu regelmäßigen Zusammenkünften, die sie ,Rickshaw Reunions‘ (,Rikscha-Wiedersehenstreffen‘) nannten, und riefen ein vierteljährliches englischsprachiges Mitteilungsorgan mit dem Titel Hongkew Chronicle ins Leben. Das Blatt, das während der gesamten 1980er Jahre erschien, enthielt Nachrichten von einst nach Shanghai geflüchteten Jüdinnen und Juden, Nachdrucke von Erfahrungsberichten aus Medien in aller Welt sowie kurze Essays und Fotografien, mit denen an den Krieg erinnert wurde. In Leser:innenbriefen schilderten ehemalige Geflüchtete ihre eigenen Erinnerungen und Erfahrungen, mitunter in Abgrenzung zu anderen. 1979 nahmen die Vereinigten Staaten und die Volksrepublik China diplomatische Beziehungen zueinander auf und schufen dadurch die Voraussetzungen dafür, dass Geflüchtete als Besucher:innen nach Shanghai reisen konnten. Auch wenn sich deutschsprachige Jüdinnen und Juden China nicht ausgesucht hatten, blieb Shanghai für sie ein prägender Teil ihres Lebens und schuf eine Verbundenheit zwischen ihnen, die auch Bestand hatte, nachdem sie sich an den verschiedensten Orten der Welt niedergelassen hatten. Das kam auch darin zum Ausdruck, dass sie sich selbst als ,Shanghailänder‘ bezeichneten.

1994 reiste eine Gruppe von Geflüchteten nach Shanghai und traf sich mit offiziellen chinesischen Funktionären und führenden Vertretern der örtlichen jüdischen Gemeinschaft, um über ihre Erinnerungen an ihre Zeit in Shanghai und den Erhalt der Synagoge und anderer bedeutender Gebäude zu sprechen. Zwar hatten spätestens Anfang der 1950er Jahre fast alle Geflüchteten China wieder verlassen, aber in den Erinnerungen der örtlichen Bevölkerung und in Gestalt der Gebäude, die sie hinterließen, blieben sie präsent. Ein Jahrzehnt nach dem Besuch von 1994 war die Zahl der Tourist:innen, die die damaligen Lebensorte der jüdischen Geflüchteten sehen wollten, so gestiegen, dass die Shanghaier Stadtregierung ihre Bebauungspläne änderte und mehrere Gebäude in dem Zustand erhielt, in dem sie sich in den 1940er Jahren befunden hatten. Die Ohel-Moshe-Synagoge wurde wiedereröffnet, und die örtlichen Behörden begannen sich mit der Idee einer Museumsgründung auseinanderzusetzen.

2007 wurde schließlich das Shanghai Jewish Refugees Museum für das Publikum geöffnet. Die ehemalige Synagoge befindet sich inmitten des alten Shanghaier Ghettos und ist von Gebäuden umgeben, in denen einst Hunderte von Geflüchteten untergebracht waren; auch das Ward-Road-Heim lag ganz in der Nähe. An den Trottoirs in der Umgebung des Museums wurden Gedenktafeln aufgestellt, die das Gebiet als ,Shanghai Ark‘ (,Shanghaier Arche‘) ausweisen, durch die ,China‘ 20.000 Jüdinnen und Juden vor der Schoa gerettet habe. Die Geschichte des Shanghaier Ghettos als ein wichtiger Zufluchtsort hat eine Verbindung zwischen Tausenden sogenannter Shanghailänder sowie ihrer Nachkommen und China gestiftet – und dies ist ein Gewinn sowohl für die einst Geflüchteten als auch für Chinas public diplomacy.

Interview mit Eva Gottheiner, 1993. United States Holocaust Memorial Museum Collection, Schenkung des Jewish Family and Children’s Services of San Francisco, the Peninsula, Marin und Sonoma Counties: https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn515235A

Thematischer Rundgang durch Shanghai, entwickelt durch das Forschungsteam Relocating Modernism: Global Metropolises, Modern Art and Exile (METROMOD). Der Rundgang verbindet unter anderem die Stätten der künstlerischen Produktion im Shanghaier Exil: https://walks.metromod.net/walks.p/17.m/shanghai

Dieses Werk unterliegt den Bedingungen der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. Unter Namensnennung gemäß der Zitationsempfehlung darf es in unveränderter Form für nicht-kommerzielle Zwecke nachgenutzt werden.

Dr. Meredith Oyen ist außerordentliche Professorin für Geschichte und Mitglied des Asian Studies Program an der University of Maryland. In ihrer Forschung untersucht sie, wie Einwanderung, Deportation, Flüchtlingspolitik und transnationale Netzwerke die Beziehungen Chinas zur Welt und insbesondere zu den USA geprägt haben. Ihre aktuelle Forschung über Geflüchtete in China nach dem Zweiten Weltkrieg wurde durch ein Forschungsstipendium des United States Holocaust Memorial Museum unterstützt.

Oyen hat Artikel in Diplomatic History, dem Journal of Cold War Studies, in Modern Asian Studies und dem Journal of American Ethnic History veröffentlicht sowie Kapitel (peer-reviewed) in Overcoming Empire in Post-Imperial East Asia (Bloomsbury) und Statelessness After Arendt: European Refugees in China and the Pacific during the Second World War (Manchester University Press). Ihr erstes Buch, The Diplomacy of Migration: Transnational Lives and the Making of U.S.-Chinese Relations in the Cold War, ist 2015 bei Cornell University Press erschienen.

Meredith Oyen, Fern und un/frei: Deutschsprachige Geflüchtete in Chinas ,ausländischen Konzessionen‘ und im Ghetto von Shanghai (übersetzt von Andreas Bredenfeld), in: Geschichte(n) der deutsch-jüdischen Diaspora, 08.05.2025. <https://diaspora.juedische-geschichte-online.net/beitrag/gjd:article-26> [19.02.2026].