Geboren am 7. Januar 1902 in Czarnikau, Deutschland (heute Czarnków, Polen)

Gestorben am 25. August 1971 in Wellington, Neuseeland

Tätigkeit: Arzt

Migration: Neuseeland,

1935

„Er schien sich schnell einzuleben, auch weil er unendlich dankbar war, dass diese kleine Gemeinde ihm einen Platz geboten hatte.“ „He quickly seemed to find his way, partly because he was eternally grateful that this small community had made a place for him.“ Susanna Williams, Jewish Doctors in New Zealand 1933–1945, unveröffentlichtes Manuskript, 2008 (Übersetzung durch die Autorin). So erinnerte sich eine der drei Töchter von Georg Lemchen rückblickend an ihren Vater, der 1935 mit seiner Familie vor der nationalsozialistischen Verfolgung ans andere Ende der Welt geflohen war, um in Neuseeland ein neues Leben zu beginnen. Der Neuanfang im ländlichen Trentham gelang ihm und der Familie nach großen Anstrengungen. Das Leben in Neuseeland, dessen Landschaft, Klima, Kultur und Sprache sie zunächst als fremd wahrnahmen, unterschied sich stark von dem in Deutschland. Wie viele andere jüdische Geflüchtete waren die Lemchens außerdem mit antideutschen Ressentiments konfrontiert, die ihnen vor allem während des Zweiten Weltkriegs den Weg in die neuseeländische Gesellschaft erschwerten.

Am Beispiel des Berliner Arztes Dr. Lemchen lassen sich die Herausforderungen zeigen, vor denen aus NS-Deutschland geflohene Ärzt:innen zunächst in Neuseeland standen. Lemchen, der trotz jahrelanger Berufserfahrung eine ,Requalifizierung‘ im Exil erlangen musste, gelang es schließlich, sich als Arzt zu etablieren. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten eröffnete er eine eigene Praxis und engagierte sich später ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen, was ihm viel Anerkennung einbrachte.

Abb. 1: Georg und Ruth Lemchen bei einem geselligen Abend der St. John Ambulance Brigade im Gemeindesaal der St. John‘s Church in Upper Hutt, 1966. Foto: Revelle Jackson; Mahara Upper Hutt Community Archive.

Als Georg Lemchen 1902 in Czarnikau, dem heutigen Czarnków in der Woiwodschaft Großpolen, zur Welt kam, lebten dort etwa 600 Jüdinnen und Juden. Die Kleinstadt verfügte seit 1878 über eine repräsentative Synagoge und gehörte nach der Ersten Teilung Polens 1772 zur Provinz Posen. Wie in anderen preußischen Provinzen war auch die jüdische Bevölkerung dort um die Jahrhundertwende mit einem Antisemitismus konfrontiert, der mit biologischen und rassischen Theorien vermischt war. Sie verschärften die jahrhundertealten antijüdischen Vorurteile durch eine vermeintlich moderne wissenschaftliche Legitimierung. Trotz dieser zunehmenden Diskriminierung konnten der Kaufmann Julius Lemchen (1869–1955) und seine Frau Adele Lemchen geborene Victor (1879–1958) mit ihren Söhnen Georg und Ludwig (1905–?) ein jüdisch-orthodoxes Leben in Czarnikau führen.

Georg Lemchens Wunsch war es, Medizin zu studieren. Wie viele andere junge jüdische Männer aus Posen, die die preußische Provinz in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen in Richtung Westen verließen, zog er in die Metropole Berlin. Jüdische Studenten traten vor allem im Medizinstudium an einigen Universitäten stark hervor. In Berlin und Breslau (Wrocław) stellten sie Ende des 19. Jahrhunderts beispielsweise ein Drittel der Medizinstudierenden; seit 1908 waren auch Frauen zum Studium in Preußen zugelassen. Der Arztberuf versprach ihnen neben sozialem Aufstieg Selbständigkeit, Status und relative Freiheit von beruflicher Diskriminierung.

1921 schrieb sich Georg Lemchen in der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin ein. 1923 bestand er das Physikum, die Zwischenprüfung im Medizinstudium, 1926 schließlich das Staatsexamen. Das praktische Jahr absolvierte er im Städtischen Frauenkrankenhaus in der Gitschiner Straße in Berlin-Kreuzberg. Nach seiner Approbation, also der staatlichen Zulassung als Arzt, arbeitete Lemchen dort zunächst als Hilfsarzt, dann als Assistenzarzt. 1929 wurde er mit einer Arbeit über die Behandlung von Fehlgeburten, die mit Fieber durch Infektionen einhergingen, zum Dr. med. promoviert.

Abb. 2: Georg Lemchen im Arztkittel mit fünf Pflegefachfrauen, Berlin, um 1930; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr.: 2015/14/262. Schenkung von Hannah Templeton, Susi Williams und Barbara Cole. Digitalisierung gefördert durch das Vermächtnis der Familie Adler-Salomon, der Siemens AG, der Berthold Leibinger Stiftung und der Bertelsmann SE & Co. KGaA.

In dem Städtischen Frauenkrankenhaus, wo er für eine sorgsame und menschliche Behandlung seiner Patientinnen geschätzt wurde, lernte Lemchen seine spätere Frau Dr. Ruth Mai (1906–1973) kennen. Mai, die 1931 als Ärztin approbiert wurde, lebte mit ihren Eltern und ihrem Bruder in Berlin. Ihr Vater hatte ein renommiertes Antiquariat übernommen und baute damit ein lukratives Geschäft im Herzen der prosperierenden Millionenstadt auf, wo die Familie Mai ein säkulares, modernes Leben führte.

1930 heirateten Ruth Mai und Georg Lemchen in der orthodoxen Synagoge am Kottbusser Ufer (heute Fraenkelufer) in Berlin. 1932 kam die erste Tochter Hannah Beate zur Welt; zwei Jahre später folgte Susanna Renate, genannt Susi. Obwohl Ruth Lemchen eine säkulare Jüdin war, für die die Religion im Alltag keine wichtige Rolle spielte, führte sie ihrem Ehemann zuliebe einen koscheren Haushalt, damit seine jüdisch-orthodoxen Eltern sie besuchen konnten.

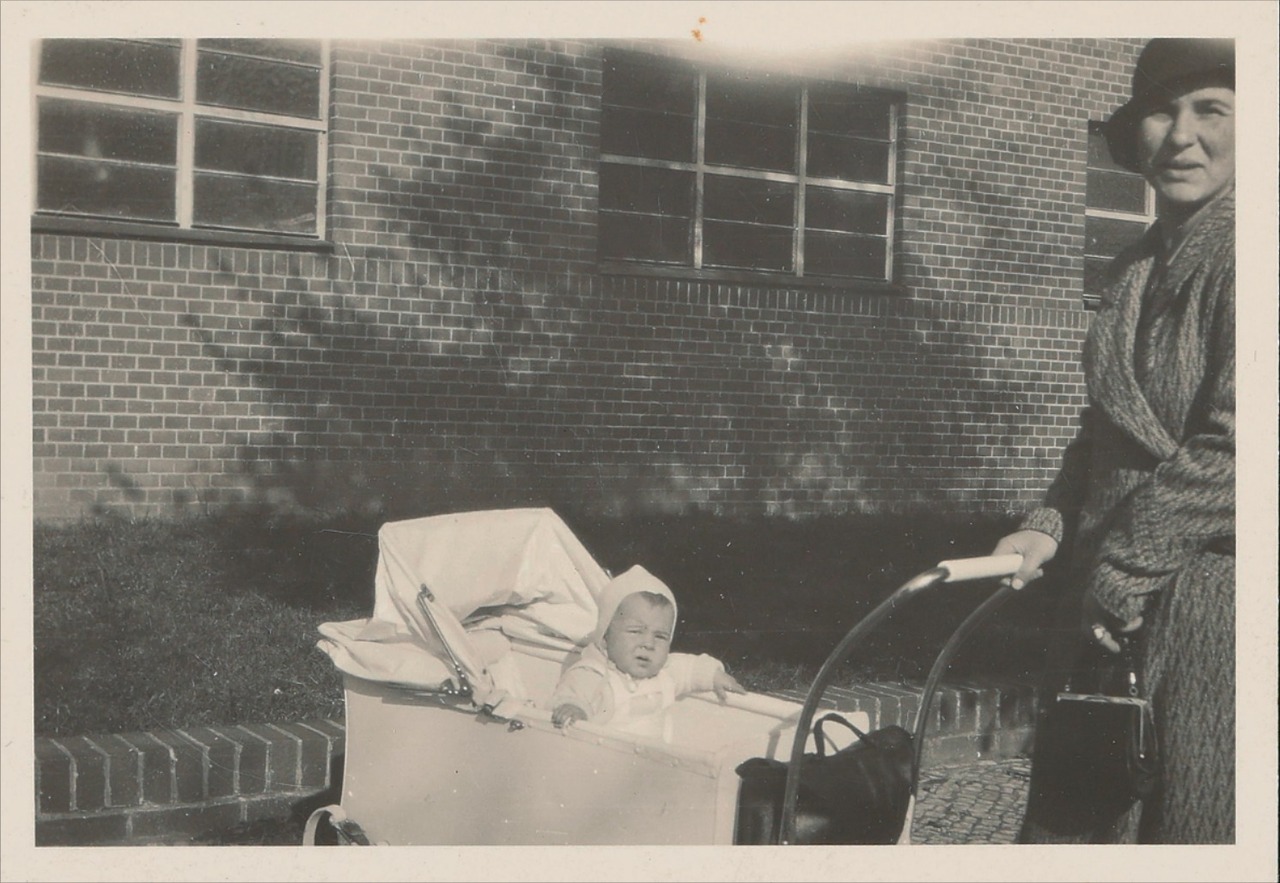

Abb. 3: Ruth Lemchen mit ihrer Tochter Hannah Beate im Kinderwagen, Berlin, um 1932; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr.: 2015/14/169. Schenkung von Hannah Templeton, Susi Williams und Barbara Cole. Digitalisierung gefördert durch das Vermächtnis der Familie Adler-Salomon, der Siemens AG, der Berthold Leibinger Stiftung und der Bertelsmann SE & Co. KGaA.

1931 eröffnete Lemchen eine Kassenpraxis als praktischer Arzt in Berlin, in der auch seine Frau für kurze Zeit als Ärztin arbeitete. In der Stadt waren 1933 rund 3.600 Kassenärzt:innen niedergelassen, von denen ungefähr 60 Prozent als jüdisch galten. Seit der Einführung der Gesetzlichen Krankenversicherung 1883 hatten sich immer mehr von ihnen für diese Beschäftigung entschieden, da ihnen öffentliche Ämter an Universitäten, Krankenhäusern oder Behörden aufgrund wachsender Diskriminierungen nicht offenstanden. Die Nationalsozialisten machten aus dieser großen Beteiligung an der kassenärztlichen Versorgung kurzerhand eine ,verjudete Medizin‘, die abgeschafft werden sollte. Bereits im April 1933 wurde die erste von insgesamt sieben Verordnungen über die Zulassung von Ärzten zur Tätigkeit bei den Krankenkassen erlassen, mit denen allen jüdischen Ärzt:innen bis 1937 die Kassenzulassung entzogen wurde.

Bei ihrer sofortigen Entlassung hätte die kassenärztliche Versorgung in Deutschland nicht aufrechterhalten werden können. So erfolgte die Ausgrenzung jüdischer Ärzt:innen schrittweise, wobei es neben gesetzlichen Diskriminierungen zu Boykottmaßnahmen, Verhaftungen und Misshandlungen kam. Ob auch Georg und Ruth Lemchen die Zulassung der Gesetzlichen Krankenversicherung bereits 1933 entzogen wurde, ist unklar.

Immer mehr jüdische Ärzt:innen verließen daraufhin Deutschland. Zu den ersten gehörte Dr. Alfred Bruno Sternberg (1900–1976), den die Lemchens aus dem Krankenhaus in der Gitschiner Straße kannten. Sternberg emigrierte schon 1933 nach Edinburgh, wo er einen britischen Abschluss machte, da das deutsche Examen dort nicht anerkannt wurde. Damit konnte er von Schottland nach Neuseeland auswandern, wo er in Trentham, in der Nähe der Stadt Upper Hutt, 20 Meilen nördlich von Wellington, eine Arztpraxis eröffnete. Sternberg ermutigte anschließend Lemchen, das Gleiche zu tun.

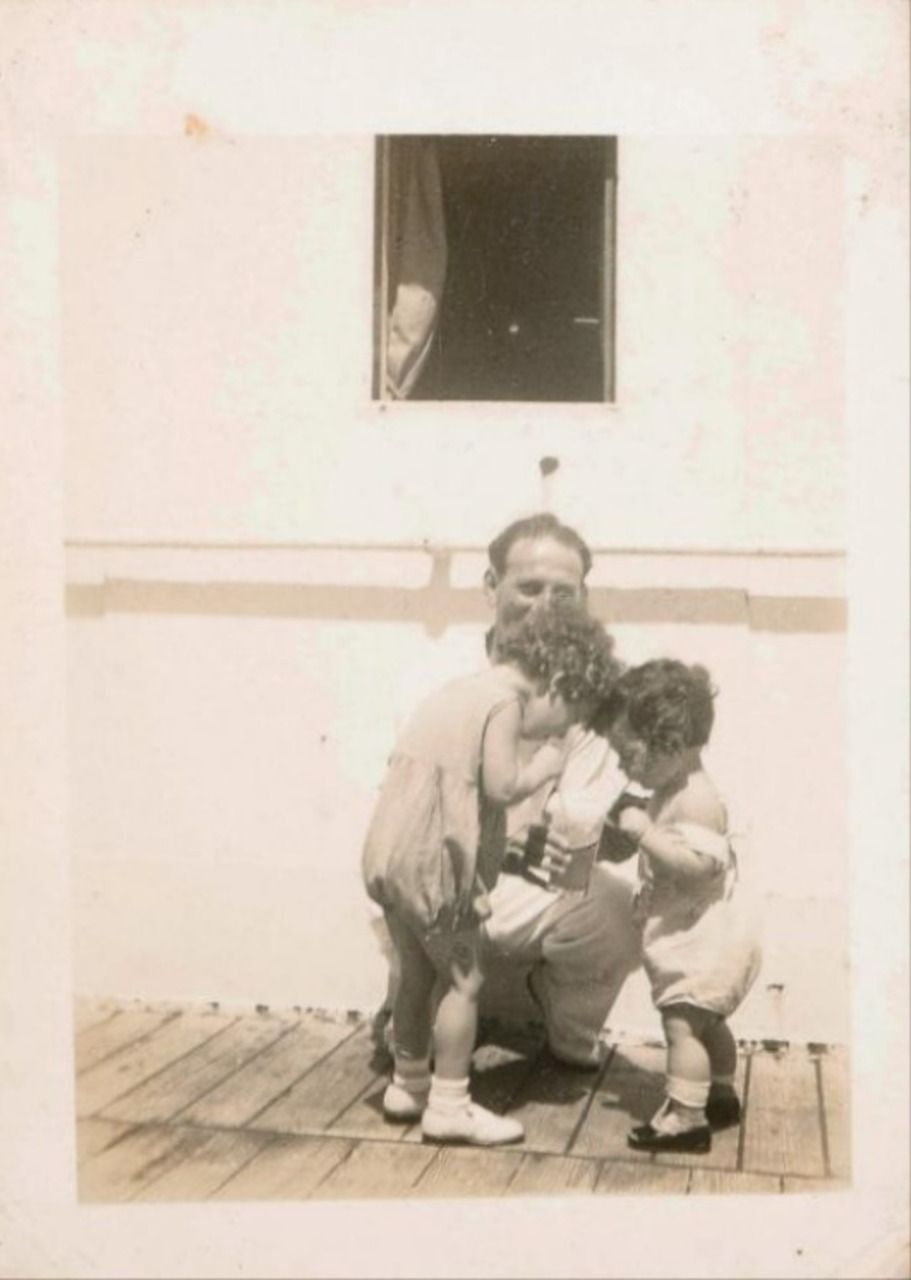

Abb. 4: Georg Lemchen mit seinen Töchtern Hannah Beate und Susanna Renate auf dem Schiff nach Neuseeland, Mai 1935; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr.: 2015/14/263. Schenkung von Hannah Templeton, Susi Williams und Barbara Cole. Digitalisierung gefördert durch das Vermächtnis der Familie Adler-Salomon, der Siemens AG, der Berthold Leibinger Stiftung und der Bertelsmann SE & Co. KGaA.

Anfang 1935 nahm die vierköpfige Familie von ihren Verwandten in Czarnków und Berlin sowie von allen Freund:innen und Bekannten Abschied. Mit dem Passagierschiff S.S. Remuera verließen Georg und Ruth Lemchen mit ihren zwei kleinen Töchtern für immer ihre Heimat. Das Ziel am anderen Ende der Welt war ihnen – wie den meisten Jüdinnen und Juden, die damals Zuflucht in Neuseeland fanden – vollkommen unbekannt. Am 13. Mai 1935 erreichten sie Wellington, die neuseeländische Hauptstadt, wo sie mit wenigen Englischkenntnissen und noch weniger Geld ein neues Leben begannen. Um eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, war die Unterstützung durch Privatpersonen wie Sternberg ebenso wie die Hilfe der Jüdischen Gemeinde vor Ort oder der australischen Jewish Welfare Society, die über eine Zweigstelle in Neuseeland verfügte, von größter Wichtigkeit.

Lemchens langjährige Aus- und Weiterbildung sowie Berufserfahrung wurden in Neuseeland allerdings nicht anerkannt. So musste er ein Jahr lang in der Otago Medical School im mehrere hundert Kilometer entfernten Dunedin studieren, der einzigen medizinischen Hochschule Neuseelands. Mangelhafte Sprachkenntnisse und der große Druck führten dazu, dass Lemchen erst beim zweiten Anlauf das Examen bestand. Dafür gehörte er zu einer kleinen Gruppe sogenannter refugee doctors, die ihre Sonderprüfung schon nach einem klinischen Jahr ablegen durften. Später mussten ausländische Ärzt:innen drei Jahre in Neuseeland studieren, um die ärztliche Zulassung zu erhalten.

Im Juni 1937 wurde Lemchen schließlich als Arzt zugelassen, wenn auch nur provisorisch. Er arbeitete zunächst in einer Gemeinschaftspraxis zusammen mit Sternberg. Auf dessen Bitten hatte Lemchen medizinische Geräte aus Berlin mitgenommen, die in Neuseeland entweder zu teuer oder nicht zu bekommen waren. Darunter einen Untersuchungstisch, ein Mikroskop, ein Röntgengerät, einen UV-Strahler und ein Liebreich-Ophthalmoskop zur Augenspiegelung.

Abb. 5: Das von Georg Lemchen aus Berlin mitgebrachte Liebreich-Ophthalmoskop. Das Gerät wurde von dem deutschen Physiologen Richard Liebreich (1830–1917) im 19. Jahrhundert konstruiert, um das Innere des menschlichen Auges zu untersuchen; Privatarchiv Susi Williams.

Die ländliche Gegend mit ihren weiten, oft holperigen Wegen war für Lemchen genauso ungewohnt wie die Patientinnen, die relativ wenig Geld hatten. Das nächste Krankenhaus befand sich in Wellington; in Upper und in Lower Hutt selbst gab es nur kleine Entbindungsstationen. Den Erinnerungen seiner Tochter Susi Williams zufolge soll sich ihr Vater trotzdem schnell eingelebt haben, auch weil er unendlich dankbar war, dass diese kleine Gemeinde in Trentham ihm und seiner Familie eine sichere Zuflucht geboten hatte.

Die Erleichterung, sich in Sicherheit zu befinden, wurde allerdings getrübt, da die Eltern von Georg und Ruth Lemchen noch in Czarnków und Berlin waren. Um ihnen die Flucht aus Europa zu ermöglichen, musste Georg Lemchen unter anderem dafür bürgen, dass er die vier unterstützen würde und sie mindestens 20 Jahre lang keinerlei Ansprüche an den Staat stellen dürften. Adele und Julius Lemchen kamen daraufhin 1938 in Neuseeland an. Sie hielten die jüdische Tradition in der Familie am Leben, was nicht so einfach war, da sich die nächste Synagoge eine Autostunde entfernt in Wellington befand. Lemchens Schwiegereltern, die Berlin zunächst nicht verlassen wollten, weil sie so an ihrer Heimatstadt hingen, gelangten schließlich 1939 über New York nach Wellington. Sein jüngerer Bruder Ludwig Lemchen konnte wiederum nach Brasilien fliehen.

Die Familien Mai und Lemchen lebten nun dauerhaft in Trentham, wo sich auch die Praxis von Georg Lemchen befand. In einem kleinen Haus auf dem Grundstück wohnten seine Eltern und Schwiegereltern, die alle von seinem Einkommen abhängig waren, wodurch ein großer Druck auf dem Familienvater lastete. Ein Jahr zuvor war die jüngste Tochter, Barbara Esther (*1938), geboren worden.

Abb. 6 und 7: Ruth Lemchen beim Betreten ihres Hauses in Trentham, Neuseeland, Januar 1936; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr.: 2015/14/172 sowie Ruth Lemchen mit ihrer jüngsten Tochter Barbara Esther auf dem Arm, Neuseeland, 1938; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr.: 2015/14/175. Digitalisierung gefördert durch das Vermächtnis der Familie Adler-Salomon, der Siemens AG, der Berthold Leibinger Stiftung und der Bertelsmann SE & Co. KGaA.

Zu Beginn des Krieges wurden alle Personen in Neuseeland, die nicht eingebürgert worden waren, zu enemy aliens erklärt. Diese Einstufung galt nicht nur in Neuseeland – damals eine sich selbst verwaltende britische Kolonie –, sondern im gesamten British Empire. Die Notstandsverordnungen zur sogenannten Ausländerkontrolle (Alien Control Emergency Regulations), die aus Angst vor Spionage erlassen worden waren, schränkten Besitztümer wie Kameras oder Radios sowie die Bewegungsfreiheit ein. So musste Lemchen der Polizei in Upper Hutt sogar melden, wenn er das Stadtzentrum für einen Hausbesuch verließ.

Neuseeland trat bereits im September 1939 in den Zweiten Weltkrieg ein. Die Familien Lemchen und Mai erlebten daraufhin – wie viele andere deutsch-jüdische Geflüchtete –, dass es den Neuseeländer:innen nicht leichtfiel, zu verstehen, dass sie zwar aus Deutschland kamen, aber gleichzeitig Opfer des NS-Regimes waren. In dieser angespannten Atmosphäre einigte sich die neuseeländische Regierung mit der in London ansässigen British Medical Association (BMA) als ärztliche Standesvertretung und der University of Otago Council darauf, die für die Zulassung ausländischer Ärzt:innen in Neuseeland (,requalifying‘) erforderliche Zeit von einem auf drei Jahre zu verlängern. Alle drei hatten von Anfang an eine schroffe und abweisende Haltung gegenüber der ärztlichen Konkurrenz aus dem Ausland eingenommen, obwohl in den neuseeländischen Krankenhäusern qualifizierte Ärzt:innen fehlten und letztlich nur eine überschaubare Zahl an refugee doctors – laut dem Medizinhistoriker Paul Weindling insgesamt 49 – in Neuseeland aufgenommen wurde.

Noch stärkere Vorurteile hegte die neuseeländische Zweigstelle der BMA. Am 27. September 1939 verabschiedete sie einen Antrag, wonach die refugee doctors für die Dauer des Krieges und weitere zwölf Monate von der ärztlichen Praxis ausgeschlossen werden sollten. Dadurch sollte die Rückkehr einheimischer Ärzte, die als Soldaten dienten, in den aktiven Dienst ermöglicht werden.

Als enemy alien wurde Lemchen die Mitgliedschaft der BMA in Neuseeland verweigert, ohne die er seine Praxis nicht versichern konnte. Er entschied sich trotzdem für eine nichtversicherte Praxis, empfand diese Abweisung aber als die „größte Entwürdigung“. David Schellenberg, „Georg Lemchen”, in: James N. Bade (Hg.), Im Schatten zweier Kriege. Deutsche und Österreicher in Neuseeland im zwanzigsten Jahrhundert, Bremen 2005, S. 281-287, hier S. 284. Nach dem Krieg mied Lemchen alle Veranstaltungen der BMA und lehnte sogar die Präsidentschaft ab, die ihm die Vereinigung in Neuseeland 1960 antrug.

Nach dem Krieg hatte sich die Stimmung gegenüber den refugee doctors zum Positiven geändert. Georg Lemchen beantragte die Einbürgerung für sich, seine Frau und seine drei Töchter. Im November 1946 wurde das Zertifikat schließlich unterzeichnet und die Lemchens leisteten als sogenannte British subjects den Treueeid auf König George VI. von England (1895–1952).

Für Georg Lemchen war es sehr wichtig, seine Dankbarkeit für die Aufnahme in Neuseeland mit großem Engagement auf verschiedenen Ebenen zu zeigen. Zu seinen Hauptanliegen gehörte 1950 die Gründung eines freien Gemeinde-Ambulanzdienstes in Upper Hutt, um im Notfall einen medizinischen Dienst zur Verfügung zu haben. Darüber hinaus war er bekannt für seine ehrenamtlichen Aktivitäten in der dortigen Music Society, deren Erster Vorsitzender er 1967 wurde, sowie in der Historical Society und im Rotary Club, deren Präsident er ab 1962 war. James N. Bade (*1950), ein neuseeländischer Germanist, erinnerte sich an Lemchen, der „ein äußerst kompetenter praktischer Arzt und gleichzeitig im Upper Hutt Valley, wo er lebte und praktizierte, für seine Aktivitäten […] bekannt [war].“ James N. Bade, „Teil IV: Geschäfts- und Berufswelt. Einleitung“, in: ders. (Hg.), Im Schatten zweier Kriege. Deutsche und Österreicher in Neuseeland im zwanzigsten Jahrhundert, Bremen 2005, S. 249-254, hier S. 253. Neben der Familie Bade war Lemchen der Hausarzt einiger anderer deutschsprachiger Familien, die ihn auch wegen seiner Sprachkenntnisse aufgesucht haben dürften.

Das auf traditionellen Geschlechterrollen basierende Leben der Familie Lemchen führte dazu, dass Ruth Lemchen ihre ärztliche Tätigkeit in Neuseeland nicht mehr aufnahm. Sie versorgte die drei Töchter, kümmerte sich um ihre Eltern und Schwiegereltern und führte einen koscheren Haushalt. Gleichzeitig engagierte sie sich in der Women’s International Zionist Organisation (WIZO), einer karitativen Frauenorganisation mit vielen Projekten in Israel, sowie im Deckston Home in Naenae bei Lower Hutt, einem Altenheim. Als einziges jüdisches Altenheim in Neuseeland nahm es auf die religiösen Bedürfnisse seiner Bewohner:innen Rücksicht.

Die beiden ältesten Töchter von Ruth und Georg Lemchen waren noch sehr jung, als die Familie Berlin verlassen musste, sodass sie die Verfolgung, Nöte und Gefahr später kaum erinnerten. Susi Williams zufolge wurden Probleme generell von den Kindern ferngehalten und die Frage, ob man in Neuseeland bleiben sollte, nicht vor ihnen diskutiert. Hannah Templeton hielt rückblickend fest, dass sie und ihre zwei jüngeren Schwestern eine sehr behütete Kindheit in Neuseeland gehabt hätten.

Das Leben der Lemchens in der Diaspora war geprägt durch einen gelungenen Neuanfang. Sie leisteten ihren Beitrag, das soziale und kulturelle Leben Neuseelands zu bereichern, schufen aber in kleinen, vertrauten Kreisen auch eine „Insel europäisch-jüdischer Kultur“ David Schellenberg, „Georg Lemchen”, in: James N. Bade (Hg.), Im Schatten zweier Kriege. Deutsche und Österreicher in Neuseeland im zwanzigsten Jahrhundert, Bremen 2005, S. 281-287, hier S. 284.. So kamen an vielen Sonntagnachmittagen deutsch-jüdische Geflüchtete zu den Lemchens nach Hause, wo Ruth Lemchen oft ihre beliebten Brötchen, Roggenbrot, Baumkuchen oder Baisertorte backte. Diese waren bei den Gästen sehr beliebt, da unter anderem die vielfältige deutsche Brotkultur in Neuseeland von vielen Geflüchteten besonders vermisst wurde. Einige nutzten außerdem die Gelegenheit für eine kostenlose medizinische Beratung. So entstand ein familiäres Ambiente und man blieb weitgehend unter sich. Wie viele andere deutsche Jüdinnen und Juden pflegten die Lemchens zunächst mehr Kontakte zu anderen Geflüchteten als zu Einheimischen.

Abb. 8: Georg Lemchen (links) mit seinem Freund und Kollegen Dr. Alfred Sternberg beim Pferderennen, Wellington, um 1940; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr.: 2015/14/264. Schenkung von Hannah Templeton, Susi Williams und Barbara Cole. Digitalisierung gefördert durch das Vermächtnis der Familie Adler-Salomon, der Siemens AG, der Berthold Leibinger Stiftung und der Bertelsmann SE & Co. KGaA.

Während der Kriegszeit stand die besorgniserregende Lage in Europa auch im Mittelpunkt der Gespräche im Hause Lemchen. Die schmerzhafte Ungewissheit und Sorge um zurückgebliebene Angehörige und Freund:innen trübten die Freude über die eigene gelungene Zuflucht nach Neuseeland ein. Während Englisch dort die Landessprache war, blieb Deutsch unter den deutsch-jüdischen Geflüchteten meist auf die private Sphäre der Familie beschränkt. In einem solch geschützten Raum sprachen auch die Lemchens ihre Muttersprache, ohne Angst haben zu müssen, dass einheimische Neuseeländer:innen daran Anstoß nehmen könnten.

Die Freitagabende gehörten der gesamten Familie. Mit den Großeltern nahmen neun Personen an der traditionellen Schabbatfeier im Hause Lemchen teil. An den höchsten jüdischen Feiertagen kamen außerdem Gäste, die eine ähnliche Fluchtgeschichte teilten. Julius Lemchen leitete den Gottesdienst, Adele Lemchen beaufsichtigte die koschere Küche. Der Tischtennistisch wurde zum Esstisch umfunktioniert, da etwa acht bis zehn zusätzliche Gäste zu Besuch waren. Obwohl die meisten von ihnen nicht religiös lebten, wurden die jüdischen Speisegesetze befolgt. Diese Verbindungen zur deutschen Sprache und Kultur, aber auch zur jüdischen Religion waren für die heranwachsenden Kinder prägend.

Georg Lemchen starb 1971 im Alter von 69 Jahren in Wellington. Wie die meisten deutschen Jüdinnen und Juden, die den Krieg in Neuseeland überlebt hatten, kehrte er nicht nach Deutschland zurück. Das einst selbstverständliche Gefühl von Heimat und Sicherheit musste er wie viele andere Geflüchtete im Exil erst wieder erlernen, wobei die damit einhergehende schmerzhafte Erfahrung – meist wortlos – in die nächste(n) Generation(en) weitergetragen wurde. So bemerkte seine Tochter Susi Williams, die später selbst als Ärztin arbeitete: „Wenn ich heutzutage Ärzt:innen und Familien aus dem Ausland treffe, kann ich ihr Gefühl des Fremdseins nachvollziehen.“ „Now when I meet doctors and families from overseas, I have some feeling for their sense of unfamiliarity.” (Übersetzung durch die Autorin); Susanna Williams, Medical Registration in New Zealand and the Admission of Foreign Doctors, 1849–1949, unveröffentlichtes Manuskript, 2003, S. 1.

„A Scroll’s Odyssey: Carried to New Zealand by the Lemchen Family, A Czarnikau Legacy of Survival: Handover to the Holocaust Centre for Education”, in: Holocaust Centre of New Zealand, Archive, 2024: www.holocaustcentre.org.nz/archive.html

Susanna Williams, Jewish Doctors in New Zealand 1933–1945, unveröffentlichtes Manuskript, 2008: https://holocaustcentre.org.nz/uploads/1/2/2/4/122437058/jewish_doctors_in_new_zealand_1933_-1945_2.pdf

Dieses Werk unterliegt den Bedingungen der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. Unter Namensnennung gemäß der Zitationsempfehlung darf es in unveränderter Form für nicht-kommerzielle Zwecke nachgenutzt werden.

PD Dr. Rebecca Schwoch (https://www.uke.de/allgemein/arztprofile-und-wissenschaftlerprofile/wissenschaftlerprofilseite_rebecca_schwoch.html) ist Stellvertretende Direktorin des Institutes für Geschichte und Ethik der Medizin, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, und lehrt dort Geschichte der (Zahn-)Medizin und Ethik in der (Zahn-)Medizin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Medizin- und Psychiatriegeschichte des späten 19. und 20. Jahrhunderts, „Euthanasie“- und Holocaustgeschichte. Zuletzt erschien von ihr u.a. die Herausgabe des Buches Umgang mit der Geschichte der NS-„Euthanasie“ und Zwangssterilisation. Forschen – Lernen – Gedenken, Köln 2023 sowie „Between Reality and Fiction. The Berlin Jewish Doctor Felix Opfer, His Family and National Socialism”, in: KOROT. The Israel Journal of the History of Medicine and Science, Bd. 26 (2022), S. 87-113.

Rebecca Schwoch, Georg Lemchen (1902–1971), in: Geschichte(n) der deutsch-jüdischen Diaspora, 07.11.2025. <https://diaspora.juedische-geschichte-online.net/beitrag/gjd:article-46> [28.02.2026].