Vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Ausgrenzungs- und Vertreibungsmaßnahmen und einer wachsenden Anti-Immigrationspolitik vieler Länder rückte Brasilien insbesondere in den späten 1930er Jahren als Fluchtziel in den Fokus. Trotz seiner repressiven Einwanderungspolitik, die sich in dieser Zeit auch aufgrund antisemitischer Vorurteile verschärfen sollte, wurde das Land nach Argentinien zum wichtigsten Aufnahmeland für deutschsprachige Jüdinnen und Juden in Südamerika. Bis 1945 gelangten rund 100.000 jüdische Flüchtlinge nach Südamerika, wobei ungefähr 25.000 davon nach Brasilien gingen. Während sich vor 1933 vornehmlich sephardische und osteuropäisch-jüdische Gemeinden in Brasilien entwickelt hatten, entstand mit der neuen Einwanderung eine deutschsprachig-jüdische Diaspora. Die Jüdinnen und Juden aus dem deutschen Sprachraum siedelten sich vor allem in den südlichen Bundesstaaten São Paulo, Rio de Janeiro und Rio Grande do Sul an. Die dortigen Metropolen boten Arbeitsmöglichkeiten und Hilfsstrukturen, die ein Ankommen und Zurechtfinden erleichterten. Die jüdischen Flüchtlinge bauten Geschäfte und Handelsstrukturen auf, erhielten Positionen an den neugegründeten Universitäten in São Paulo und Rio de Janeiro oder versuchten in sogenannten Kolonien auf dem Land Fuß zu fassen.

Für viele war die Ankunft in Brasilien ein sozialer Abstieg, so dass vor allem politische Vereinigungen und soziale Vereine wie auch jüdische Gemeinden zu wichtigen Orten der Gemeinschaft und Hilfe wurden. In São Paulo, Rio de Janeiro und Porto Alegre gründeten sich deutsch-jüdische Gemeinden, die für viele kurz nach ihrer Ankunft zur ‚Heimat‘ im Exil wurden. Sie boten Raum für das Ausbilden von Erfahrungs- und Sprachgemeinschaften, hatten doch die wenigstens bereits vor ihrer Flucht die portugiesische Sprache erlernen können. Die deutsche Sprache blieb, insbesondere für die älteren Generationen, ein wichtiger Teil des eigenen Selbstverständnisses – trotz der Verfolgungserfahrungen im nationalsozialistischen Deutschland. Gleichwohl war das Ankommen in Brasilien auch durch eine fortdauernde Auseinandersetzung mit der portugiesischen Sprache und der brasilianischen Kultur und Geschichte geprägt, denn die Mehrheit der nach Brasilien geflohenen deutschsprachigen Jüdinnen und Juden verblieb nach 1945 im Land.

Die Einwanderung von Jüdinnen und Juden hatte lange Zeit eine unerhebliche Rolle in der Migrationsgeschichte Brasiliens gespielt. Erste moderne, zumeist osteuropäisch-jüdisch geprägte Hilfsstrukturen entstanden vor allem in den 1920er und 1930er Jahren. Zu ihnen zählte die Sociedade Israelita de Beneficência e Proteção ao Imigrantes (EZRA), die jüdischen Einwander:innen ab den 1920er Jahren vornehmlich in den Häfen von Rio de Janeiro und Santos Hilfe anbot.

Während sich die ersten jüdischen Einwanderungsbewegungen bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen lassen, etablierte sich eine größere jüdische Gemeinschaft in Brasilien erst ab Ende des 19. Jahrhunderts. Eine verhältnismäßig große osteuropäisch-jüdische Einwanderungsgruppe gelangte infolge von Armut und Pogromen im Russischen Reich bis 1929 ins Land und umfasste rund 30.000 Jüdinnen und Juden. Dank der Aktivitäten der Jewish Colonization Association (JCA), die 1891 vom jüdischen Philanthropen Baron Maurice de Hirsch (1831–1896) ins Leben gerufen worden war, entstanden einzelne jüdische Siedlungskolonien, wie Philipson (1904) oder Quatro Irmãos (1911/1912) im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul. Daneben eröffneten bis 1930 etwa 25 Schulen, die in einigen brasilianischen Großstädten zur Ausbildung eigener jüdischer Viertel beitrugen, darunter in Mocca oder Bom Retiro in São Paulo.

Neben diesen osteuropäisch-jüdisch geprägten Gemeinden existierte eine kleinere sephardische Gemeinschaft in Brasilien, die wiederum auf Migrationsbewegungen des 16. und 17. Jahrhunderts zurückging. Im Gegensatz zu den jüdischen Gruppen aus Osteuropa beruhte das Selbstverständnis der sephardischen Jüdinnen und Juden auf ihrer eigenen Sprache, religiösen Bräuchen und Musiktraditionen, die sie in Spanien entwickelt hatten, bis sie von dort im 15. Jahrhundert vertrieben worden waren. Die zahlenmäßig stärkere Gruppe der Jüdinnen und Juden aus Osteuropa wanderte erst im 19. Jahrhundert nach Brasilien ein und bildete eigene Gruppenstrukturen aus, die von einzelnen Gemeinden in São Paulo, Rio de Janeiro und anderen Städten Brasiliens getragen wurden. Sie umfassten dabei auch jiddischsprachige Zeitungen, wie Di Menshheit (Porto Alegre) oder Dos Idische Vochenblatt (Rio de Janeiro). Die osteuropäisch-jüdische Einwanderung war dabei Teil von größeren Migrationsbewegungen nach Brasilien vor allem aus Italien, Spanien und Portugal, aber auch aus Deutschland, Polen, Japan und Syrien-Libanon. Die Hoffnungen, dass Brasilien Mitte der 1930er Jahre eine größere Zahl deutscher Jüdinnen und Juden aufnehmen würde und damit dort eine deutsch-jüdische Diaspora entstehen könnte, beruhte damit auf historischen Erfahrungen.

Die Folgen der Weltwirtschaftskrise 1929 und des darauffolgenden Zusammenbruchs des Kaffeemarktes 1930 führten in Brasilien zu einer tiefen wirtschaftlichen und sozio-politischen Krise. Die Macht der bisher bestimmenden Agrar-Elite ging dabei auf das Militär und das Netzwerk des Präsidenten Getúlio Vargas (1883–1954) über. In der Folge veränderte die populistisch-nationalkonservative brasilianische Führung unter Vargas auch die Herangehensweisen an das Thema Einwanderung und definierte die Vorstellung von nationaler Identität um. Diese Neudefinition beruhte vor allem auf der Nutzung der Kategorien ,Rasse‘ und ‚Ethnie‘ sowie den repressiveren Einstellungen gegenüber Einwander:innen. Besonders vor dem Hintergrund der steigenden Zahl jüdischer Flüchtlinge aus NS-Deutschland und anderen europäischen Staaten bediente die Vargas-Regierung Ressentiments, die auf religiös-katholischen wie auch rassisch-ideologischen Vorurteilen beruhten und je nach Situation Jüdinnen und Juden als sogenannte Kosmopoliten, Liberale, Bolschewisten, Internationalisten oder Radikale verunglimpften.

Als Folge dieser Radikalisierung führte die neu erlassene Verfassung Brasiliens 1934 Quotenregelungen im Bereich der Immigrationspolitik ein, die sich gegen eine Einwanderung ,afrikanischer‘, ,asiatischer‘ und ,semitischer‘ Gruppen richtete. Gleichzeitig bevorzugte sie den hochstilisierten ,Landwirt‘ und ,weiße‘ Gruppen, zu denen europäische Jüdinnen und Juden nicht gezählt wurden. Die jüdischen Flüchtlinge mussten sich somit einer negativen Migrationspolitik unterwerfen und in den jeweiligen diplomatischen Vertretungen um ihre Einreise bangen.

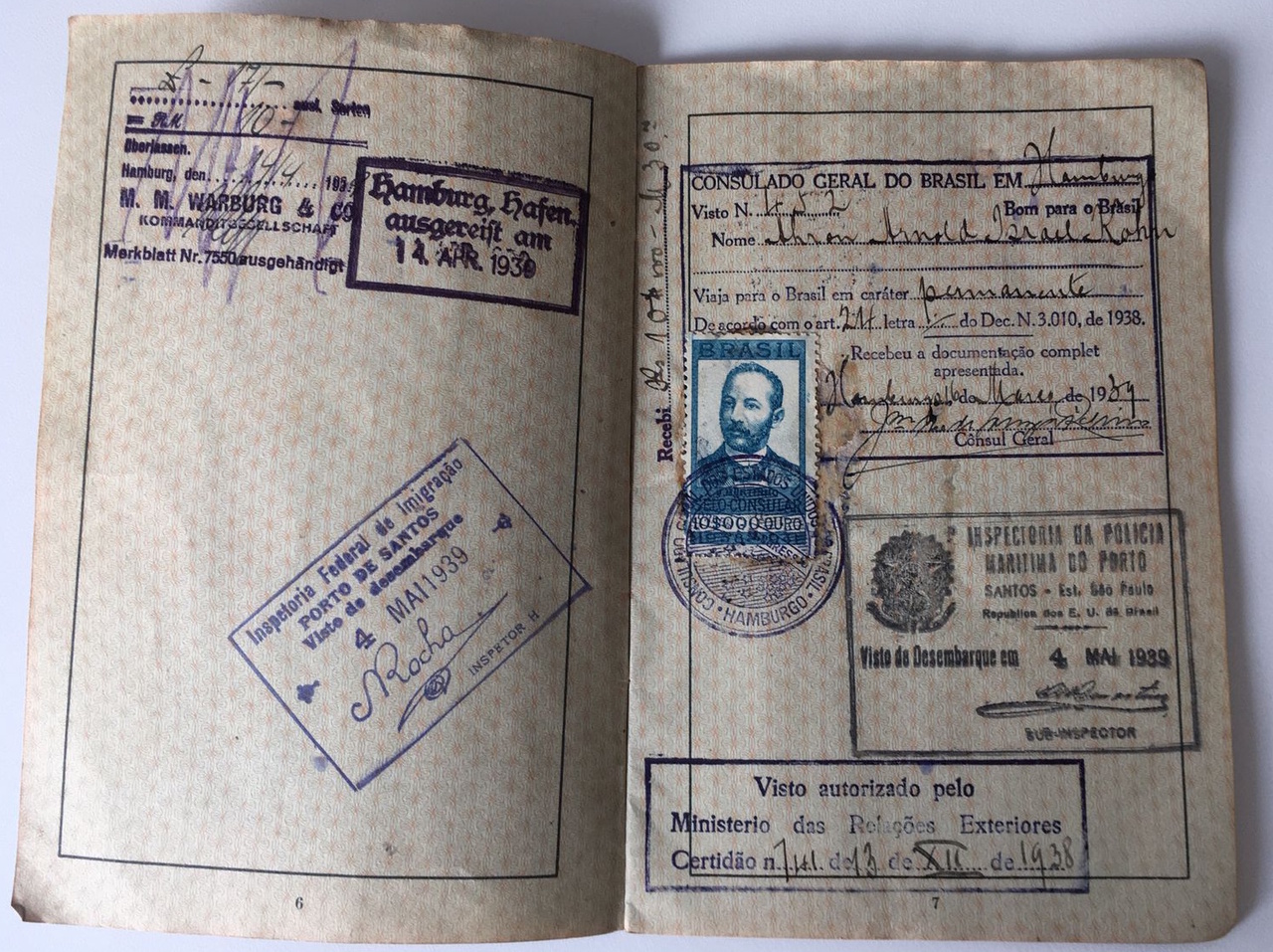

Die jüdische Gemeinschaft in Brasilien, die 1934 rund 42.000 Mitglieder umfasste, war über die sich verändernden gesellschaftlichen wie politischen Diskurse – vor allem im Bereich der Migration – besorgt. Sie gründete daher Hilfsstrukturen, um religiösen Vorstellungen der Solidarität gerecht zu werden und antisemitischen Stereotypen entgegenzuwirken. 1931 förderten der in Mainz geborene Gynäkologe und 1927 nach Brasilien eingewanderte Luís (Ludwig) Lorch (1894–1969) und seine Frau Luíza Klabin Lorch (1901–1975), die aus einer litauisch-jüdischen Familie in São Paulo stammte, die Gründung einer Sektion des B‘nai B‘rith. Diese trug in Anlehnung an den bekannten jüdischen Aufklärungsphilosophen aus Deutschland den Logennamen Moses Mendelssohn. Gemeinsam mit anderen etablierte das Ehepaar Lorch 1933 zudem das Hilfskomitee Comissão de Assistência aos Refugiados Israelitas da Alemanha (CARIA) in São Paulo, da die Zahlen deutscher Jüdinnen und Juden in Brasilien trotz der beschränkenden Immigrationsgesetze anstiegen. Einer von diesen war Ahron Arnold Kohn (1883–1955), der 1939 nach Brasilien fliehen und vor Ort die neuen Hilfsstrukturen nutzen konnte.

Abb. 1: Brasilianisches Einreisevisum im Reisepass des Kaufmanns Ahron Arnold ,Israel‘ Kohn (1883–1955), ausgestellt im brasilianischen Generalkonsulat in Hamburg, 16. März 1939; Familienarchiv Claudio und Vivian Silberberg, São Paulo/Brasilien.

Neben den Hilfsstrukturen waren es die neugegründeten jüdischen Gemeinden, die zu wichtigen Anlaufpunkten und Orten der Gemeinschaft für viele deutschsprachige Jüdinnen und Juden wurden. Im Oktober 1936 kam es in São Paulo zur Gründungsbekundung der Congregação Israelita Paulista (CIP), die von vielen deutschsprachig- und einigen italienisch-jüdischen Emigrantenfamilien sowie dem ehemaligen Rabbiner von Heidelberg, Fritz (Frederico) Pinkuss (1905–1994), mitgetragen wurde. Pinkuss war 1936 mit seiner Frau Lotte Selma Pinkuss geborene Sternfels (1912–2003) nach Brasilien geflohen und prägte später als Oberrabbiner das Gemeindeleben in São Paulo. Im selben Jahr begründete sich die Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência (SIBRA) in Porto Alegre im Bundesstaat Rio Grande do Sul. 1942 folgte die Gründung der Associação Religiosa Israelita (ARI) in Rio de Janeiro, für die Heinrich (Henrique) Lemle (1909–1978) Rabbiner wurde. Er hatte mit Hilfe der World Union of Progressive Judaism aus Frankfurt am Main, wo er als Jugendrabbiner tätig gewesen war, über Großbritannien nach Brasilien fliehen können.

Viele der deutschsprachig-jüdischen Familien wanderten in die Metropolen São Paulo, Rio de Janeiro und Porto Alegre ein und gründeten dort jenseits der existierenden sephardisch- und osteuropäisch-jüdischen Institutionen eigene Strukturen. Darunter die bereits genannten drei jüdischen Gemeinden CIP, SIBRA und ARI, aber auch diverse Kultur- und Sportvereine sowie politische oder sozial geprägte Vereinigungen.

Einige jüdische Einwander:innen gingen auch in sogenannte Kolonisationssiedlungen, darunter in die Siedlung Rolândia, die ab 1932 von der Berliner Gesellschaft für Wirtschaftliche Studien unter dem Bremer Tropenexperten Oswald Nixdorf (1902–1981) im Bundesstaat Paraná entstand und durch den Auftraggeber Erich Koch-Weser (1875–1944) auch für deutsche Jüdinnen und Juden zum Zielpunkt wurde. 1935 versuchte die JCA, eine weitere landwirtschaftliche Siedlung für jüdische Einwander:innen in Rezende im Bundesstaat Rio de Janeiro zu gründen und damit weitere Einwanderungsmöglichkeiten gemäß den restriktiven brasilianischen Immigrationsgesetzen zu schaffen. Das Vorhaben scheiterte jedoch an der sich verschärfenden Anti-Immigrationspolitik der brasilianischen Regierung. Zwischen 1935 und 1937 konnten daher nur rund 8.000 deutsche Jüdinnen und Juden legal nach Brasilien einwandern, wobei eine Dunkelziffer durch die Einreise per ,Touristenvisum‘ und anderen Transitvisa angenommen wird.

Die Wirkmächtigkeit einiger NS-Ideen manifestierte sich auch in Brasilien, wo sich bereits 1931 eine Auslandsorganisation der NSDAP und 1932 die Ação Integralista Brasileira (AIB) gründete, eine sich auf nationalistische, faschistische und nationalsozialistische Ideen berufende Bewegung. Antisemitische Stereotype und Vorurteile spielten in diesen Bewegungen eine zentrale Rolle und wurden offen, etwa durch den AIB-Theoretiker Gustavo Barroso (1888–1959) und seine Bücher A Sinagoga Paulista (Eine Synagoge in São Paulo, 1937), Brasil, Colônia de Banqueiros (Brasilien, eine Kolonie der Banken, 1934) oder auch durch eine frühe Übersetzung der sogenannten Protokolle der Weisen von Zion (1903) verbreitet.

Antisemitische Vorurteile fanden damit auch einen verstärkten Eingang in die brasilianische Politik und wurden von der Regierung mitgetragen. Vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden Flüchtlingskrise in NS-Deutschland und Europa ordnete die brasilianische Regierung unter Vargas am 7. Juni 1937 in einem geheimen Rundschreiben für alle Auslandsvertretungen des Landes an, Jüdinnen und Juden jegliche Einreisemöglichkeiten zu verweigern. Mit der Ausrufung des ,Estado Novo‘ (des ,Neuen Staats‘) am 10. November 1937 folgte Brasilien zudem den Ideen eines autoritären Staates, der zunehmend nationalistisch agierte. Im September 1938 kam es zur Überprüfung der Einwanderungsgesetze von 1937 durch ein weiteres Rundschreiben, das entlang nationalistischer und fremdenfeindlicher Vorstellungen die Einreisemöglichkeiten weiter beschränkte. Gleichzeitig ermöglichte der Staat auch Ausnahmen für diejenigen mit beachtlichen Kapitalsummen oder erließ Sonderregelungen für die Bereiche Kunst, Wissenschaft und Wirtschaft. Den politisch-geschürten Ängsten vor Überfremdung und wirtschaftlicher Konkurrenz standen somit auch Hoffnungen auf eine Zuwanderung spezialisierter Fachkräfte und Investitionen durch ausländisches Kapital entgegen – zwei Punkte, die die brasilianische Regierung mit jüdischen Einwander:innen in Verbindung brachte. Die Macht anti- und philosemitischer Vorurteile führte daher in den 1930er und 1940er Jahren zu teils widersprüchlichen politischen Entscheidungen, die die Entstehung einer neuen jüdischen Diaspora in Brasilien stark beeinflussten. Für die jüdische Bevölkerung Brasiliens, zu der auch die neu eingewanderten deutschsprachigen Jüdinnen und Juden gehörten, bedeutete dies eine fortdauernde Auseinandersetzung mit Antisemitismus im gesellschaftlich-politischen Diskurs.

Abb. 2 und 3: Offizielles Porträt von Präsident Getúlio Vargas, 1930; Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Getúlio_Vargas_-_retrato_oficial_de_1930.JPG. Das Porträt befand sich unter anderem in einem Klassenraum der CIP, in dem Rabbi Fritz Pinkuss den Kindern Hebräisch beibrachte; Jüdisches Museum von São Paulo.

Die Ausnahmeregelungen halfen vor allem den neugegründeten Universitäten, darunter der Universidade do Distrito Federal in Rio de Janeiro und der Universidade de São Paulo. Sie ermöglichten es ihnen, jüdische Wissenschaftler:innen aus Europa anzuwerben. Einzelne von ihnen, die in NS-Deutschland aufgrund des sogenannten Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 aus ihren Positionen gedrängt worden waren, erhielten Einladungen an brasilianische Universitäten. Zu ihnen, denen so die Flucht gelang, zählten unter anderem der Zoologe Ernst Ludwig Bresslau (1877–1935), der die Universität Köln 1933 verließ und das Zoologische Institut der Universität von São Paulo aufbaute. Der Botaniker und Hochschulprofessor Felix Kurt Rawitscher (1890–1957) wurde 1933 aus der Universität Freiburg verdrängt und floh ebenfalls nach São Paulo, nachdem er einen Ruf an die dortige Universität erhalten hatte. Auch der Wiener Schriftsteller Stefan Zweig (1881–1942), der Brasilien bereits 1936 im Rahmen seiner Reise zum PEN-Kongress in Buenos Aires kennengelernt hatte, erhielt ein Sondervisum. Mit diesem konnte er 1941 nach Brasilien einwandern.

Vielen deutschsprachigen Jüdinnen und Juden, die seit März 1938 vermehrt auch aus Österreich auszureisen versuchten, gelang dies nicht. Während sich die Mehrzahl des diplomatischen Personals strikt an die Einwanderungsgesetze hielt, stellten andere trotz des Ausgabeverbots zahlreiche Visa aus. Zu ihnen zählten Luís Martins de Souza Dantas (1876–1954), brasilianischer Botschafter in Vichy-Frankreich, und Aracy Moebius de Carvalho (1908–2011), damals Angestellte im brasilianischen Generalkonsulat in Hamburg. Bis 1942 vergab sie zusammen mit ihrem späteren Mann João Guimarães Rosa (1908–1967), zu dieser Zeit Vize-Konsul in Hamburg, etliche Visa und gefälschte Pässe. Luís Martins de Souza Dantas und Aracy Moebius de Carvalho wurden für ihre Taten nach dem Zweiten Weltkrieg als ,Gerechte unter den Völkern‘ von der israelischen Schoa-Gedenkstätte Yad Vashem geehrt.

Der ,Anschluss‘ Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland, die Besetzung des sogenannten Sudetenlandes und die Novemberpogrome 1938 verschärften die Situation in Europa massiv und ließen die Migrationszahlen deutschsprachiger Jüdinnen und Juden nach Brasilien ansteigen. 1939 reisten rund 4.600 Jüdinnen und Juden legal in das Land ein, eine der höchsten Zahlen seit 1929, wobei diese bis zum Kriegseintritt Brasiliens auf Seiten der Alliierten im August 1942 wieder zurückgingen. Dennoch führte diese verstärkte Immigration zu einem steigenden Antisemitismus in der brasilianischen Politik. Auf der Konferenz im französischen Évian im Juli 1938, die der US-amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt (1882–1945) im Zuge der Flüchtlingskrise initiiert hatte, pries Hélio Lobo (1883–1960) als Repräsentant Brasiliens die generelle Gastfreundschaft seines Landes. Gleichzeitig betonte er die Wichtigkeit bestehender Einwanderungsgesetze wie auch die Ablehnung größerer Einwanderungsgruppen, was die restriktive Haltung der brasilianischen Regierung verdeutlichte.

Die Flucht aus NS-Deutschland und die Einwanderung in ein zumeist fremdes Land, dessen Sprache die allermeisten nicht beherrschten, stellten viele deutschsprachige Jüdinnen und Juden vor enorme Herausforderungen. Sie gingen oft mit abgebrochenen beruflichen Karrieren, einem sozialen wie gesellschaftlichen Abstieg, aber auch einem verloren gegangenen Selbstverständnis einher. Die Auseinandersetzungen mit dem eigenen Status, den Gefühlen von Fremdheit und Entwurzelung sowie den Fragen des Bewahrens des einstigen deutsch-jüdischen Selbstverständnisses führten bei den Betroffenen zu unterschiedlichen Reaktionen, die zumeist hoch komplex und emotional aufgeladen oder religiös konnotiert waren. Stefan Zweig setzte sich zum Beispiel in seinem Werk Brasil: O Pais do futuro (Brasilien: Ein Land der Zukunft, 1939/1941) mit seinem Aufnahmeland auseinander, lobte ausdrücklich dessen Entwicklungspotentiale und erblickte in ihm einen Gegenentwurf zu NS-Deutschland. Diese Haltung wurde von mehreren brasilianischen, oppositionell-eingestellten Intellektuellen kritisiert und als Distanz- und Kritiklosigkeit gegenüber der sich etablierenden Vargas-Diktatur wahrgenommen.

In seiner literarischen Arbeit, wie dem autobiografisch geprägten Werk Die Welt von Gestern oder Die Schachnovelle (beide posthum 1942 erschienen), verarbeitete Zweig die herausfordernden Aushandlungsprozesse und Belastungen als Exilant. Sein Selbstmord in Petrópolis am 22./23. Februar 1942, den er gemeinsam mit seiner zweiten Frau Lotte Zweig geborene Altmann (1908–1942) beging, erschütterte insbesondere die deutschsprachig-jüdischen Exilant:innen-Kreise. In der Declaração, seinem Abschiedsbrief, bedankte sich Zweig zwar bei „diesem wundervollen Lande Brasilien“, verwies aber auch darauf, dass „die Welt meiner Sprache für mich untergegangen“ sei und „meine geistige Heimat Europa sich selbst vernichtet“ Siehe die digitalisierte Declaração von Stefan Zweig: https://stefanzweig.digital/o:szd.thema.5/sdef:TEI/get?locale=de. hätte. Zudem betonte er sein Alter und die eigene Kraftlosigkeit, die ihn an einem Neuanfang hinderten, womit er zwei Punkte benannte, die viele der deutschsprachigen Jüdinnen und Juden in Brasilien herausforderten. Bei Zweigs Begräbnis, das fast als Staatsakt zelebriert wurde, würdigte Rabbiner Lemle den berühmten österreichischen Schriftsteller und seine Leistungen.

Gleichzeitig warb Lemle – wie Pinkuss von der CIP (São Paulo) und die Rabbiner der SIBRA (Porto Alegre) – für einen gemeinschaftlichen Neubeginn. Er sollte neben einer religiös begründeten Solidarität die Überwindung des emotionalen Stresses und der psychischen Belastungen aufgrund von Flucht, Vertreibung und Überleben umfassen sowie eine Integration in die brasilianische Gesellschaft begleiten. Die deutsch-jüdisch geprägten Gemeinden CIP, SIBRA und ARI wurden dabei meist zu mehr als nur zu einer religiösen Gemeinschaft. Sie boten ihren Mitgliedern soziale Begegnungsräume, sportliche und gesellschaftliche Austauschmöglichkeiten sowie finanzielle und juristische Unterstützungen. In Abgrenzung zu den bereits existierenden, zumeist sephardischen und osteuropäisch-jüdischen Gemeinschaften und deren Verbänden, sollten diese Gemeinden zur Bewahrung ‚eigener‘ Traditionen beitragen. Sie traten an, den Zusammenhalt und das Zugehörigkeitsgefühl ihrer Mitglieder zu fördern. Zu diesen Traditionen gehörten unter anderem die des liberalen Judentums, die Idee der Einheitsgemeinde, nach der sich etwa die CIP etabliert hatte, oder auch das Angebot eines breiten Sport- und Jugendprogramms.

Abb. 4: Hochzeit am 16. Mai 1968 von Claudio und Vivian Silberberg in der CIP, São Paulo. Im Hintergrund Rabbiner Pinkuss und Kantor Obermann; Familienarchiv Claudio und Vivian Silberberg, São Paulo/Brasilien.

Die Gründung sogenannter Jugendhäuser, Jugendgruppen oder Erholungs- und Bildungsheime ging ebenfalls damit einher. Darüber hinaus waren die Gemeinden darauf bedacht, Netzwerke aufzubauen, um zur Stärkung der eigenen Ideale in Brasilien beizutragen, und Kontakte zwischen den Gemeinden, aber auch zu Siedlungskolonien, wie Rôlandia, zu stärken.

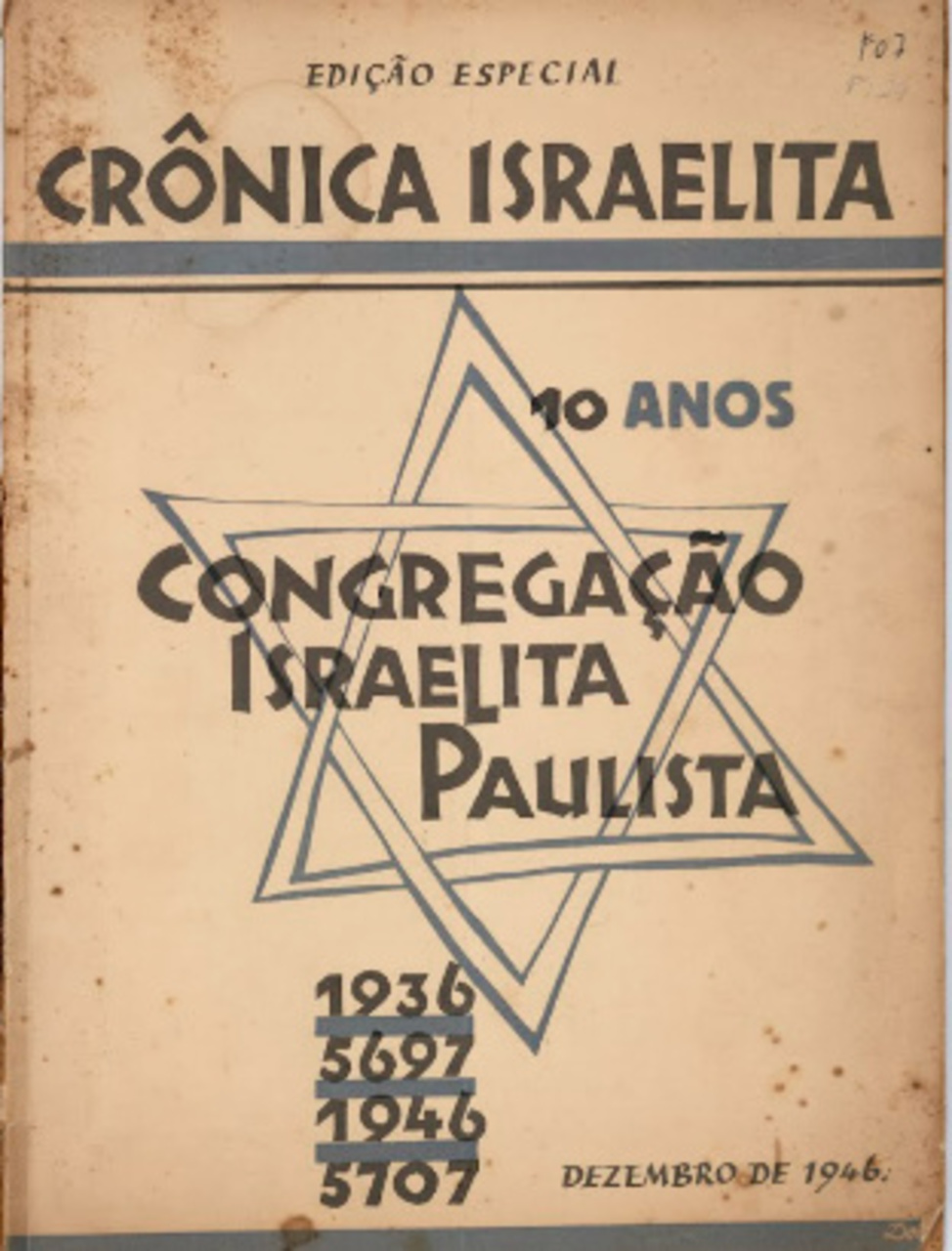

Das Engagement vieler deutschsprachiger Jüdinnen und Juden eröffnete dabei oftmals Brücken zwischen der jüdischen Gemeinschaft und der brasilianischen Gesellschaft, da sie sich in beiden Bereichen auf vielfältige Weise einbrachten und beide nicht voneinander getrennt ansahen. Zu diesen ,Brückenbauern‘ zählte der jüdische Vereinsfunktionär Alfred Hirschberg (1901–1971) aus Berlin, der als Vertreter des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens (CV) und als Redakteur der CV-Zeitung seine reichhaltigen Erfahrungen nach seiner Flucht über Großbritannien nach Brasilien 1940 in die Arbeit für die Crônica Israelita (São Paulo) einfließen ließ. Die 1938 begründete und vierzehntägig erscheinende Zeitung war für Hirschberg und seine Kolleg:innen, darunter der in Berlin geborene Literaturkritiker Anatol Rosenfeld (1912–1973), ein Medium des deutsch-brasilianischen Austausches. Die Crônica Israelita, die zuerst in deutscher, dann in deutscher und portugiesischer Sprache, später vornehmlich auf Portugiesisch erschien, wurde bis 1969 in Brasilien gedruckt.

Abb. 5: Sonderausgabe der Crônica Israelita anlässlich des zehnjährigen Bestehens der CIP im Dezember 1946; Jüdisches Museum von São Paulo.

Auch der im damaligen Breslau (Wrocław) geborene Moderator Francisco (Franz Hermann) Gotthilf (1923–2012) schuf mit seiner Radio- und später ebenfalls ausgestrahlten Fernsehsendung Mosaico Verbindungen zwischen jüdischer und nicht-jüdischer Welt. Die Integration in die brasilianische Gesellschaft und ein soziales, künstlerisches wie auch gesellschaftliches Engagement blieben für viele ehemalige Exilant:innen zentral. Die Mehrheit sah Brasilien als neues Zuhause an und nur wenige hielten eine Weiterwanderung, etwa in die USA oder nach Palästina/später Israel für notwendig. Gleichwohl blieb die Integration in die brasilianische Gesellschaft ein Auftrag, der viele herausforderte. Wie tiefgreifend die Erfahrungen der NS-Verfolgung und der Einwanderung nach Brasilien wie auch das Wissen um die Ermordung vieler Familienmitglieder und Freund:innen das weitere Leben prägten, spiegelt das Beispiel des Berliner Bankiers und Politikers Hugo Simon (1880–1950) wider, der nach einem langen Fluchtweg über mehrere europäische Länder 1941 in Brasilien ankam. Simon, der in Deutschland einst als Bankexperte und Kunstmäzen geschätzt worden war, konnte in Brasilien nur als Landwirt und ,Kolonist‘ tätig werden. Nach Kriegsende musste er erneut das eigene Selbstverständnis und die staatsbürgerliche Zugehörigkeit hinterfragen, wobei er letztlich 1950 als Staatenloser starb.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs blieben die Fragen nach Zugehörigkeit wie auch der individuellen Positionierung zum Herkunftsland neben den Herausforderungen des alltäglichen Lebens in Brasilien wichtig und prägten die (deutsch-)jüdischen Gemeinden des Landes. 1947 erlaubte die brasilianische Regierung die Einwanderung von rund 7.000 Displaced Persons, und in den folgenden Jahrzehnten folgten weitere jüdische Einwanderungsbewegungen aus Nordafrika, dem Nahen Osten, aber auch aus der Volksrepublik Ungarn. 1966 zählte die jüdische Gemeinschaft Brasiliens ungefähr 125.000 Menschen bei einer Gesamtbevölkerung von 85 Millionen. Die Mehrheit lebte in den Zentren Rio de Janeiro (50.000), São Paulo (45.000) und Porto Alegre (12.000), wobei sich auch kleinere Gemeinden in Recife, Salvador de Bahia, Belo Horizonte und Curitiba etabliert hatten. Ab 1948 übernahm die Confederação Israelita do Brasil (CONIB) die Repräsentanz und politische Vertretung der jüdischen Gemeinden, in der sich auch viele Jüdinnen und Juden aus dem deutschen Sprachraum engagierten. Dabei legten die Gemeinden, die von den deutschsprachig-jüdischen Familien begründet worden waren, viel Wert auf ihre Eigenständigkeit und verbanden sich in den 1950er Jahren in einer eigenen südamerikanischen Dachorganisation, der CENTRA. In dieser länderübergreifenden Vereinigung, die das transnationale Gefüge der deutsch-jüdischen Diaspora widerspiegelt, gingen die Vertreter:innen gemeinsam Fragen der Zugehörigkeit und religiösen Traditionsbewahrung nach.

Die deutschsprachigen Jüdinnen und Juden sahen trotz der Betonung eigener Traditionen auch in der Integration in die brasilianische Gesellschaft eine wichtige Mission. Mit dem Neubau der Etz Chaim Synagoge der CIP im Zentrum von São Paulo im Jahr 1952 oder mit der Errichtung der Synagoge der ARI in Botafogo/Rio de Janeiro 1961 verorteten sich die Gemeinden sichtbar in den jeweiligen Stadtgesellschaften. Auch mit anderen Gründungen, wie des Sport- und Kulturclubs Hebraica oder des Krankenhauses Albert Einstein in São Paulo, schrieben sich die (deutsch-)jüdisch geprägten Gemeinden in die jeweiligen Stadtgesellschaften ein. Sie verdeutlichten damit ihre Position und ihren Anspruch auf Teilhabe innerhalb der brasilianischen Gesellschaft.

Abb. 6: Kinder unterschiedlichen Alters mit der brasilianischen Flagge in einem Kinderheim der CIP in Campos Elíseos, São Paulo, 1941. Foto von Hans Günter Flieg (1923-2024); Jüdisches Museum von São Paulo.

Die jüdischen Gemeinden, etwa unter den Rabbinern Pinkuss und Lemle, waren dabei nur ein Ort, in dem Zugehörigkeit geschaffen und gesellschaftliches Engagement gelebt wurde. Susanne Eisenberg Bach (1909–1997) beispielsweise, die dank eines Sammelvisums 1941 nach Rio de Janeiro fliehen konnte, wurde als Buchhändlerin und Exilforscherin in Brasilien bekannt. Ihre Fluchterlebnisse und Integrationserfahrungen verarbeitete sie in ihrer Autobiographie Karussell: Von München nach München (1983), die nach ihrer Rückkehr in die BRD entstand. Der Journalist und Schriftsteller Ernst Feder (1881–1964) war 1941 nach Brasilien geflohen und gehörte zum Kreis um Stefan Zweig, was er unter anderem in seinem Buch Diálogos dos grandes do mundo (Gespräche der Großen der Welt, 1950) literarisch festhielt. Trotz seines breiten Netzwerkes, etwa zur CIP, und seiner Berühmtheit ging er 1957 in seine Heimatstadt Berlin zurück, wo er aber in Vergessenheit geriet.

Eva Sopher geborene Plaut (1923–2018) wiederum blieb wie die Mehrzahl der deutsch-jüdischen Emigrant:innen in Brasilien, wohin sie mit ihrer Familie 1936 aus Frankfurt am Main geflohen war. Als Direktorin am Theater São Pedro in Porto Alegre und Kulturmanagerin der dortigen Galerie und des Kunstfestivals Pro-Arte nutzte sie Kunst und Kultur, um verschiedentliche Brücken zu schlagen. Ähnliches versuchte auch der schon erwähnte Publizist Anatol Rosenfeld, der 1936 aus Berlin mit einem Touristenvisum nach Brasilien geflohen war und zuerst mit verschiedenen Kleinstarbeiten seinen Lebensunterhalt bestritt. Nach dem Studium der portugiesischen Sprache schrieb er für verschiedene Zeitungen, darunter für die Crônica Israelita, das Jornal de São Paulo oder für O Estado de São Paulo und avancierte durch seine Beiträge zu einem Vermittler der deutschen Kunst und Literatur in Brasilien.

Diese wenigen und nur kursorisch beschriebenen Lebensläufe werfen einige Schlaglichter auf die Lebensgeschichten der rund 25.000 deutschsprachigen Jüdinnen und Juden, die zwischen 1933 und 1945 nach Brasilien fliehen konnten. Sie bildeten zum einen ein besonderes diasporisches Selbstverständnis und ein spezifisches Gefühl der Zugehörigkeit aus, wurden aber zum anderen auch Teil jüdischer Lebenswelten und der brasilianischen Gesellschaft. Neben der Zugehörigkeit zu Brasilien wurde auch der Bezug zum Zionismus und dem neugegründeten Staat Israel für viele zentral. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten sich zionistische Vereine in Brasilien gegründet, darunter Tiferet Zion in Rio de Janeiro oder Achavat Zion in São Paulo, die später eine breitere Wirkungsmacht entfalten konnten. Nach 1948 sollten aber nur wenige Jüdinnen und Juden nach Israel auswandern. Die meisten deutschsprachigen Jüdinnen und Juden fanden stattdessen in Brasilien ein neues Zuhause.

Abb. 7: Ahron Arnold Kohn und Emma Kohn (1882–1958) vor ihrem Haus in São Paulo, um 1945; Familienarchiv Claudio und Vivian Silberberg, São Paulo/Brasilien.

Viele stellten sich als brasilianische Staatsbürger:innen den neuerlichen Aushandlungsprozessen um die Frage einer Wiedererlangung der deutschen Staatsbürgerschaft oder um die sogenannte Wiedergutmachung ab den 1950er und 1960er Jahren. Diese Prozesse erhielten vor allem vor dem Hintergrund der sich etablierenden Militärdiktatur in Brasilien (1964–1985) besonderes Gewicht, weckte diese Entwicklung doch auch Ängste vor einer neuerlichen Verfolgung und Ausgrenzung.

Die Reaktionen auf diese Herausforderungen fielen unterschiedlich aus und verdeutlichen noch einmal, wie individuell mit den Erfahrungen von Flucht, Ausgrenzung und Verfolgung auch in den verschiedenen Generationen umgegangen wurde. Neben den familiären Prozessen waren es vor allem institutionelle Impulse, die zur Bewahrung des deutschsprachig-jüdischen Erbes in Brasilien wie auch zur Auseinandersetzung mit dem NS-Unrecht beitrugen. Die deutsche Sprache und Kultur wie auch ein spezifisches deutsch-jüdisches Selbstverständnis, welches sich über Jahrhunderte entwickelt hatte, bildeten dabei wichtige Grundlagen, auf die sich nicht nur Jüdinnen und Juden aus Deutschland, sondern auch solche aus Österreich, der Tschechoslowakei und anderen Staaten Mitteleuropas beriefen und für eine Gruppenbildung heranzogen. Neben der Religion war es somit auch ein kulturelles Verständnis, welches bewahrt werden sollte, unter anderem durch die Gründung der Casa Stefan Zweig. 2006 wurde sie als Museum und Forschungsstätte in Zweigs Wohnhaus in Petrópolis eingerichtet.

Nicht nur die jüdischen Gemeinden etablierten sich somit als Orte der Geschichts- und Kulturauseinandersetzung, der Bewahrung und Vermittlung, sondern auch die sich neu entwickelnden Kultur- und Bildungseinrichtungen, wie etwa das Jüdische Museum von São Paulo (Museu Judaico de São Paulo). 2021 wurde es in der Beth-El Synagoge neueröffnet, die 1929 errichtet worden war. Die Eröffnung des Museums, welches sich bis heute zum Teil in der Synagoge befindet, wurde durch Mittel des Auswärtigen Amts der Bundesrepublik Deutschland mitgefördert.

Die Sicherung und Erforschung der Flucht- und Exilgeschichte wie auch der Kultur- und Transfergeschichte deutschsprachiger Jüdinnen und Juden in Brasilien ist somit ein wichtiges Thema, anhand dessen mehreren Fragen nachgegangen werden kann. Sie erlauben heute Rückschlüsse auf die nationalsozialistische Verfolgungs- und Vernichtungspolitik und verdeutlichen die transgenerationellen Folgen von Flucht und Vertreibung. Darüber hinaus machen sie die brasilianische Migrations- und Kulturgeschichte sowie die Diasporageschichte mit den darin liegenden verbindenden wie auch vereinnahmenden Elementen sichtbar.

Brazilian Jewish Oral History Project Records, 1979–1986, at the Jacob Rader Marcus Center of the American Jewish Archives: http://collections.americanjewisharchives.org/ms/ms0409/ms0409.html

Institut für die Geschichte der deutschen Juden (IGdJ) – Online-Ausstellung (dt./engl./span./portug.) „Nichts. Nur fort!” Flucht und Neuanfang in Buenos Aires, Montevideo und São Paulo: https://schluesseldokumente.net/ausstellung/emigration-suedamerika

Podcast – Jüdische Geschichte Kompakt (Ein Gemeinschaftsprojekt

des IGdJ/Hamburg und des Moses Mendelssohn Zentrums/Potsdam), Folge 41 „Fritz Pinkuss“ und Folge 29 „Nichts. Nur

fort!“:

#29: https://juedischegeschichtekompakt.podigee.io/30-staffel6_folge3_nichts-nur-fort_eine-online-ausstellung_ein-gespraech-zwischen-anna-menny-und-bjoern-siegel

#41:

https://juedischegeschichtekompakt.podigee.io/43-staffel8_folge4_fritz-pinkuss_ein-gespraech-zwischen-anna-menny-und-bjoern-siegel

Dieses Werk unterliegt den Bedingungen der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. Unter Namensnennung gemäß der Zitationsempfehlung darf es in unveränderter Form für nicht-kommerzielle Zwecke nachgenutzt werden.

Dr. Björn Siegel (https://www.igdj-hh.de/igdj/team/dr-bjoern-siegel) ist Historiker und seit 2025 Stellvertretender Direktor des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg. Er lehrt als Lehrbeauftragter an der Universität Hamburg und ist zusammen mit Prof. Dr. Miriam Rürup Begründer des Podcasts Jüdische Geschichte Kompakt. Seine Forschungsinteressen umfassen die jüdische Migrations-, Philanthropie- und Marinegeschichte sowie die Biographieforschung.

Zusammen mit Anna Menny kuratierte er die (Online-)Ausstellung „Nichts. Nur Fort!“ Flucht und Neuanfang in Buenos Aires, Montevideo und São Paulo (2022/2024) (https://juedische-geschichte-online.net/ausstellung/emigration-suedamerika) Als Publikationen sind zuletzt von ihm erschienen u.a. „,We were refugees and carried a special burden‘: Emotions, Brazilian Politics and the German Jewish Émigré Circle in São Paulo, 1933–1957,” , in: European Judaism 54:1 (2021), S. 27-44 und (zusammen mit Karen Körber) (Hg.), Deutsch-jüdische Geschichte und Gegenwart. Herausforderungen und Perspektiven am Beginn des 21. Jahrhunderts, Göttingen 2025.

Björn Siegel, Ein ‚Land der Zukunft‘? Flucht und Neuanfang deutschsprachiger Jüdinnen und Juden in Brasilien ab den 1930er Jahren, in: Geschichte(n) der deutsch-jüdischen Diaspora, 08.05.2025. <https://diaspora.juedische-geschichte-online.net/beitrag/gjd:article-24> [19.02.2026].