Geboren am 28. Januar 1913 in Augsburg, Deutschland

Gestorben am 19. Januar 2010 in Berlin, Deutschland

Tätigkeit: Journalist, Publizist

Migration: USA (über

Niederlande und

Großbritannien), 1939

| Deutschland, 1945

(USA, 1954–1956)

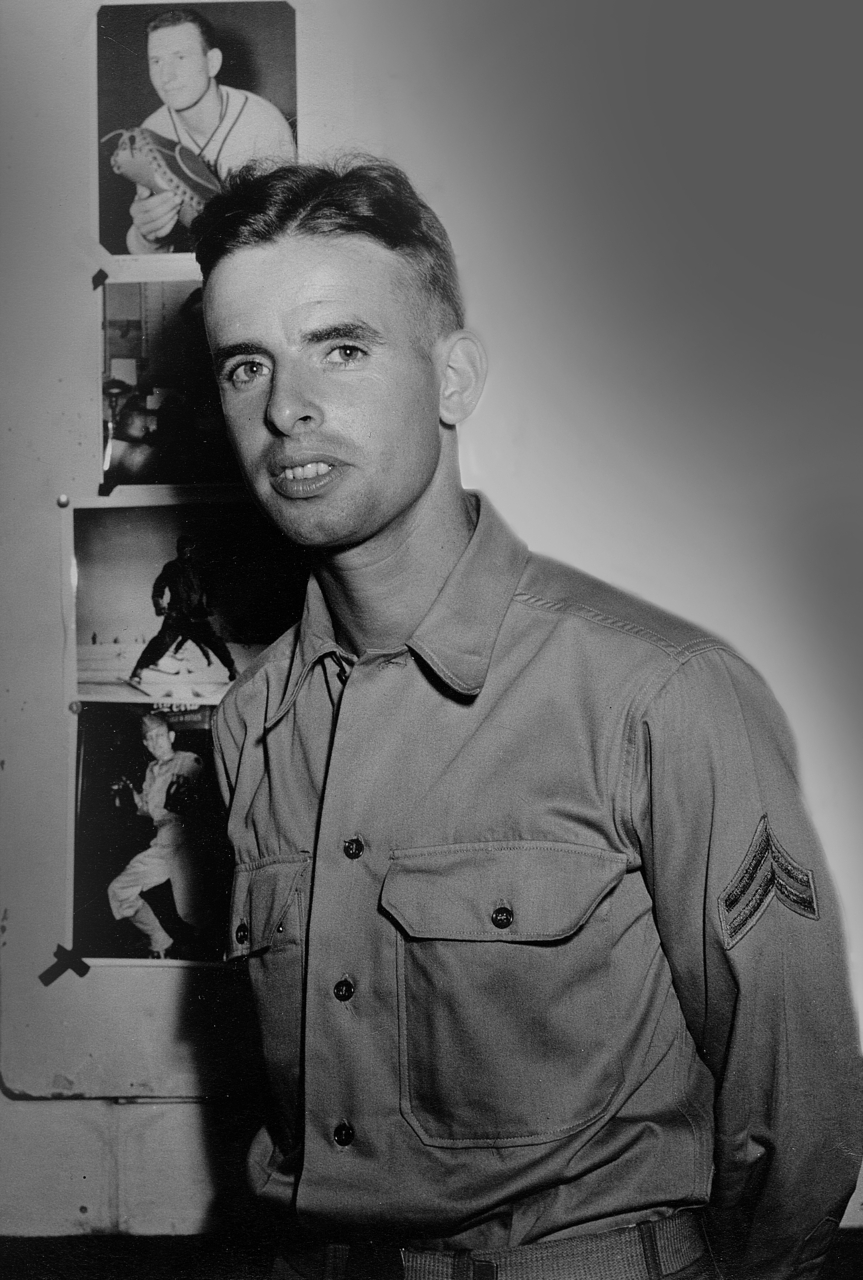

Abb. 1: Ernst Cramer als US-Soldat, 1942; Unternehmensarchiv der Axel Springer SE.

Unter dieser Überschrift beschrieb der remigrierte Journalist Ernst Cramer rückblickend einige grundlegende Erfahrungen gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, als er im Dienst der US-amerikanischen Besatzungsmacht deutschen Boden betreten hatte. Am 11. April 1945 war er im befreiten Konzentrationslager Buchenwald eingetroffen, wo er 1938 selbst einige Wochen als Gefangener inhaftiert gewesen war. Cramer fasste seine Eindrücke in der Tageszeitung Die Welt 2008 folgendermaßen zusammen: „Das Zurückdenken an den Herbst 1938 war übermächtig geworden. Der Blick in die Landschaft aber verdrängte es ein wenig. Obwohl ich noch nie vorher in dieser Gegend war, fühlte ich mich doch zu Hause. […] War das nicht das Land, in dem Goethe, Schiller, Wieland und Herder gewirkt hatten? Bei der holprigen Fahrt durch die Ausläufer des Thüringer Walds wurde mir wieder einmal bewusst, wie sehr ich trotz der graugrünen US-Uniform mit der deutschen Kultur verwachsen war.“ Ernst Cramer, Das Grauen gesehen und doch zurückgekehrt, in: Die Welt vom 27.01.2008, online abrufbar: https://www.welt.de/politik/article1598656/Das-Grauen-gesehen-und-doch-zurueckgekehrt-Holocaust.html [Stand: 20.02.2025].

Cramer, 1913 in Augsburg geboren, hatte aufgrund seiner Herkunft aus einer deutsch-jüdischen Familie aus seiner Geburtsheimat fliehen müssen. Er konnte sich 1939 als junger Mann über die Niederlande und Großbritannien in die Vereinigten Staaten retten, meldete sich dort 1941 zur Armee, wurde Mitglied der Psychological Warfare Division und erwarb 1943 die amerikanische Staatsbürgerschaft. Er gehörte zu jenen Soldaten, die auf einen Einsatz in Europa vorbereitet wurden. Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte er nach Deutschland zurück und ließ sich dort dauerhaft nieder.

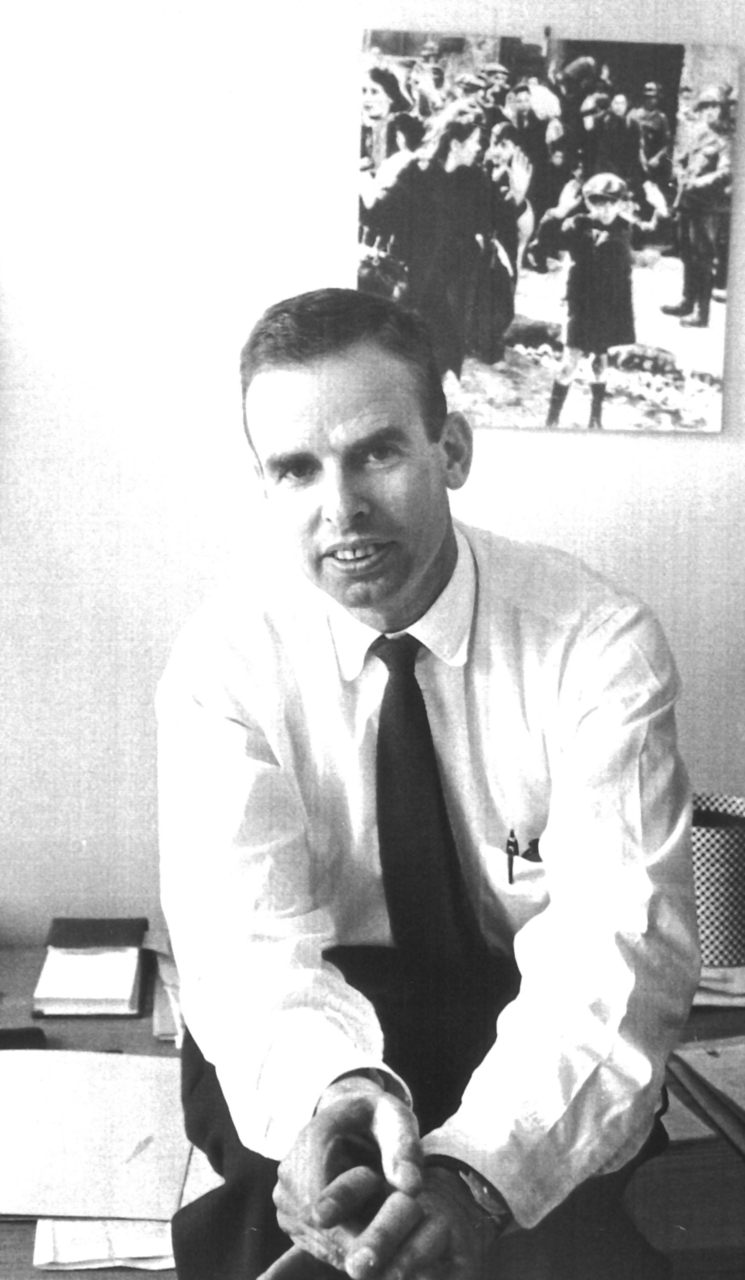

Abb. 2: Axel Springer und Ernst Cramer im intensiven Gespräch, 1966; Unternehmensarchiv der Axel Springer SE.

Ernst Cramer war in der amerikanischen Besatzungszone zunächst am Aufbau der Nachkriegspresse in Bayern beteiligt. Von Ende der 1950er bis Mitte der 1980er Jahre arbeitete er langjährig in führenden Positionen für das Verlagshaus Axel Springer: 1958 wurde er stellvertretender Chefredakteur der auflagenstarken Tageszeitung Die Welt, seit den 1960er Jahren beriet er Springers Israel- und Amerika-Engagement. 1966 begleitete Cramer den Hamburger Zeitungsverleger Axel Springer (1912–1985) auf dessen erster Israelreise, später dann auch bei weiteren Besuchen des Landes. Er knüpfte im Vorfeld Kontakte und trug zur medienwirksamen Wahrnehmung von Begegnungen und Veranstaltungen bei.

Dies galt auch für die transatlantischen Verbindungen des Verlegers. Cramer war dabei, als sich Springer 1978 in West-Berlin mit dem US-Präsidenten Jimmy Carter (1924–2024) traf. Zwei Jahre später nahm er dort an einer Gesprächsrunde des Verlegers mit Carters Nachfolger, Ronald Reagan (1911–2004), teil. Cramer, dessen Netzwerke und eigene Erfahrungen im US-amerikanischen Exil hier eine zentrale Rolle gespielt haben dürften, wurde enger Vertrauter Springers. Von 1981 bis 1985 war er Mit-, dann Alleinherausgeber der Sonntagszeitung Welt am Sonntag. Cramer gehörte dem Vorstand der Axel Springer Stiftung an und war über Jahre hinweg deren Vorstandsvorsitzender. Er sah sich als deutscher Jude und Amerikaner, besaß beide Staatsangehörigkeiten.

Abb. 3: Ernst Cramer, Axel Springer und Bürgermeister Teddy Kollek in Jerusalem, 1973; Unternehmensarchiv der Axel Springer SE/Friede Springer.

Die enge Verbindung zu Springer erschloss sich aus Cramers Lebenslauf, so Hans-Peter Schwarz in seiner Axel-Springer-Biografie. Auf veröffentlichten Fotos ist Cramer oft seitlich im Bild zu sehen. Eines zeigt ihn in Israel neben Springer und dem Bürgermeister von Jerusalem, Teddy Kollek (1911–2007). Cramer sei, so Schwarz bilanzierend, „neben manch anderem, der ‚Außenpolitiker‘ des Konzerns“ Hans-Peter Schwarz, Axel Springer. Die Biografie, 2. Aufl., Berlin 2008, S. 476. gewesen.

Wie hat Ernst Cramer als Journalist und deutscher Jude, der aus seinem Geburtsland fliehen musste, Entwicklungen in der deutschen Nachkriegsgesellschaft und in späteren Jahrzehnten wahrgenommen? Was hat er dazu geschrieben? Mit wem hat er sich darüber ausgetauscht?

Welche Fragen bezüglich der NS-Vergangenheit Cramer besonders intensiv beobachtete, müsste noch genauer untersucht werden. Folgende Zeithintergründe dürften von Belang sein: Bundeskanzler Konrad Adenauer (1876–1967) traf sich 1960 mit dem israelischen Ministerpräsidenten David Ben-Gurion (1886–1973) in New York und gab 1961 anlässlich des sogenannten Eichmann-Prozesses dem Wunsch Ausdruck, alles deutsche Unrecht im Nationalsozialismus möge aufgedeckt werden.

Im Mai 1965 nahmen Israel und die Bundesrepublik offiziell diplomatische Beziehungen auf. 1963 wurde der erste Frankfurter Auschwitz-Prozess eröffnet. 1966 reiste Adenauer nach Israel. Manche Entwicklungen waren mit Hoffnungen verbunden. Aber auch die Traumata und langfristigen seelischen Belastungen der Verfolgten traten zunehmend offen zutage. Vielen Betroffenen fiel es schwer, persönliches Leid mitzuteilen.

Cramer selbst verfasste im Alter mehrere ausgesprochen persönliche Artikel in der Welt und Welt am Sonntag. Zwischen 2000 und 2006 erinnerte er in einem Beitrag jeweils an seinen Vater, seinen Bruder und seine Mutter. Alle drei waren Opfer der menschenverachtenden NS-Unrechtspolitik und sind in der Schoa ermordet worden. Cramer hatte sie nach seiner Flucht 1939 aus Deutschland nicht wiedergesehen.

Der schmerzliche Verlust seiner Eltern und seines Bruders war ihm zeitlebens gegenwärtig, obwohl sich Cramer öffentlich nur selten dazu äußerte. Sein Vater, Martin Cramer, habe die deutsche Sprache geliebt, schrieb er im Jahr 2000. Obwohl er mehrere Fremdsprachen gut beherrschte, blieb Deutsch die einzige Sprache, in der er Cramer zufolge dachte und träumte.

Ausgrenzung und Entrechtung seien ein langsamer Prozess in seiner Familie gewesen. Im Zuge der Novemberpogrome 1938 wurde der Vater verhaftet und in ein Konzentrationslager verschleppt, das er später zunächst wieder verlassen konnte. 1942 deportierten die Nationalsozialisten Cramers Eltern und seinen Bruder schließlich in das besetzte Polen und ermordeten sie dort. Die Einzelheiten zu ihrem Schicksal sind unbekannt.

In einer Rede anlässlich des Gedenkens an die Befreiung von Auschwitz nahm Cramer einige Worte zu seiner Trauer über den Verlust seiner Angehörigen auf. Diese persönlichen Worte waren für die Öffentlichkeit bestimmt, daneben gab es andere private Zeugnisse, die er mit langjährigen Freund:innen teilte.

Ernst Cramer hatte zwischen 1936 und 1938 einige Zeit in einer der über 30 Hachschara-Stätten verbracht, in der sich junge Jüdinnen und Juden auf ein Leben nach ihrer Flucht aus Deutschland vorbereiteten. Er kam zunächst als Praktikant auf das nichtzionistische Auswanderungslehrgut Groß Breesen, das sich nördlich von Breslau (Wrocław) befand. Das Gut war 1936 eröffnet worden, um auswanderungswillige jüdische Jugendliche in der Land- und Hauswirtschaft sowie im Handwerk auszubilden. Diejenigen, die wie Cramer in Groß Breesen einer ungewissen Zukunft entgegengesehen hatten und später auswandern konnten, tauschten sich regelmäßig in Rundbriefen aus, den sogenannten Breesen Letters. In diesen Briefen teilte Cramer bereits 1941 aus den USA mit, für diejenigen Breesener, die wie er in die US-Armee eingetreten waren, gelte es, die Befreiung Europas vom Nationalsozialismus zu erkämpfen.

Er selbst wurde 1944 Soldat und gehörte wie einige andere seiner Breesener Freunde zu denjenigen, die sich in Camp Ritchie auf ihren Einsatz in Deutschland nach Ende des Krieges vorbereiteten. Das nördlich von Washington D.C. gelegene Ausbildungslager beherbergte unter anderem eine Einheit junger Soldaten deutscher Herkunft, die sogenannten Ritchie Boys, die aufgrund ihrer Kenntnisse der deutschen Sprache und Kultur eine besondere Rolle im Kampf gegen NS-Deutschland spielen sollten. Der intensive, lebenslange Austausch ehemaliger Breesener bildete eine wichtige Grundlage für Cramers ausgeprägte Vernetzungen. Eine zweite entwickelte sich in seiner Zeit bei der US-Armee, während eine weitere aus seiner mehrjährigen Tätigkeit für die US-amerikanische Administration in Bayern nach Ende des Zweiten Weltkrieges resultierte. Cramer war dort mit Fragen der Lizensierung von Zeitungen, der Kontrolle von Rundfunk und Film betraut und knüpfte so gezielt Verbindungen zu deutschen Behörden im Aufbau demokratischer Strukturen.

Nach dem Krieg für die amerikanische Militärverwaltung in Deutschland zu arbeiten, begriff Cramer – wie andere US-Soldaten deutsch-jüdischer Herkunft – als Chance, die er ohne zu zögern annahm. Die Aufgabe derjenigen, die Deutschland kannten, sei es ihm zufolge gewesen, daran mitzuwirken, künftiges Unrecht zu verhindern.

Nachdem Cramer zunächst in München gelebt hatte und zwischenzeitlich – von 1954 bis 1958 – als Journalist in die USA zurückgekehrt war, ließ er sich mit seiner Frau Marianne Untermayer (1916–2008) in Hamburg nieder. Die beiden, deren Familien aus Augsburg stammten und ein ähnliches Schicksal verband, hatten 1948 geheiratet.

Abb. 4: Ernst Cramer im Hamburger Verlagshaus; privat/Claire Jebsen.

1966 schrieb Cramer aus Hamburg, er und seine Familie freuten sich, nun am selben Ort wie Curt Bondy (1894–1972) zu leben. Der Hamburger Psychologe und Sozialpädagoge war Cramers Mentor im Auswanderungslehrgut Groß Breesen gewesen, das er bis zu seiner Deportation in das Konzentrationslager Buchenwald 1938 geleitet hatte. Die Hansestadt sei Cramer zufolge nach dem Krieg zu einem Treffpunkt ehemaliger Groß-Breesener:innen geworden. Für ihn zeichnete sich diese Gruppe, deren Mitglieder aufgrund antisemitischer Verfolgung in verschiedene Länder hatten fliehen müssen, durch lebenslange Freundschaften aus.

In der Silvesternacht des Jahres 1953/54 schrieb Cramer, damals Mitarbeiter der Presseabteilung der US-Militärregierung in Bayern und stellvertretender Chefredakteur der auflagenstarken, von den amerikanischen Besatzungsbehörden herausgegebenen Neuen Zeitung, einen nachdenklichen Brief an diesen besonderen Freundeskreis. Cramer blickte darin zurück und nach vorne. Er berichtete seinen Weggefährt:innen, mit denen er sich seit den 1930er Jahren verbunden fühlte, über seine Arbeit und seine Pläne. Cramer war dankbar dafür, dass er in den USA ein neues Leben hatte beginnen können. Ermutigende menschliche Begegnungen hätte es für ihn auch in Deutschland nach dem Ende des NS-Unrechtsregimes und des Zweiten Weltkriegs gegeben, wie er ausdrücklich betonte.

Mit Blick auf eine Welt nach dem Ende des Nationalsozialismus wurde in den Breesen Letters hin und wieder reflektiert, welche Werthaltung für Überlebende von Bedeutung sein und Bestand haben sollte. Für Bondy und andere bedurfte es nicht zuletzt einer demokratisch verfassten Gesellschaft sowie einer geschichts- und verantwortungsbewussten Elite. Cramer gestaltete die deutsch-jüdische Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg entsprechend dieser Zielsetzung, der er sich selbst verpflichtet fühlte, aktiv mit. Eine stabile Westbindung der Bundesrepublik, vor allem mit den USA, und ein vertrauensvoller deutsch-israelischer Dialog galten ihm als Eckpfeiler seines gesellschaftlichen Engagements.

Abb. 5: Ernst Cramer bei seiner Rede im Bundestag zum Gedenken an die Opfer der Schoa, 2006; Unternehmensarchiv der Axel Springer SE.

Menschen miteinander zu vernetzen, gehörte zu Cramers besonderen Fähigkeiten. Im Jahr 2000 schlug er in einer Rede im Leo Baeck Institut in New York, das sich seit 1955 der Erinnerung und Erforschung eines deutsch-jüdischen Kulturerbes widmet, einen weiten Bogen durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Er skizzierte seine Lebensthemen und mahnte als Rückkehrer, auch in Zukunft die Fragilität multikultureller demokratischer Gesellschaften zu bedenken.

Wenige Tage vor seinem 97. Geburtstag starb Cramer in Berlin. Sein Grab befindet sich auf dem jüdischen Friedhof in seiner Geburtsstadt Augsburg.

Dieses Werk unterliegt den Bedingungen der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. Unter Namensnennung gemäß der Zitationsempfehlung darf es in unveränderter Form für nicht-kommerzielle Zwecke nachgenutzt werden.

Prof. Dr. Barbara Stambolis (http://www.barbara-stambolis.de/) ist Historikerin und Professorin in Neuerer und Neuester Geschichte. Sie lehrte in Paderborn, Siegen und Gießen. Seit 2016 lebt und arbeitet sie in Münster. Ihre Forschungsschwerpunkte bilden die Themenfelder Kindheits- und Generationengeschichte sowie Jugendbewegungen. Zuletzt erschienen von ihr sind u.a. Überlebenswege deutsch-jüdischer Ärzte und Ärztinnen. Der Chirurg Max Marcus und andere Persönlichkeiten zwischen Heimatverlust und Neuanfang, Gießen 2021; Flucht und Rückkehr. Deutsch-jüdische Lebenswege nach 1933, Gießen 2020. Im Druck befindet sich ein Beitrag zu fotografischen Erinnerungen an das jüdische Auswanderergut Groß Breesen.

Barbara Stambolis, Ernst Cramer (1913–2010), in: Geschichte(n) der deutsch-jüdischen Diaspora, 08.05.2025. <https://diaspora.juedische-geschichte-online.net/beitrag/gjd:article-3> [19.02.2026].