Geboren am 30. Oktober 1892 in Rees am Niederrhein, Deutschland

Gestorben am 17. September 1983 in Ramat Gan, Israel

Tätigkeit: Arzt

Migration: Mandatsgebiet Palästina, 1934

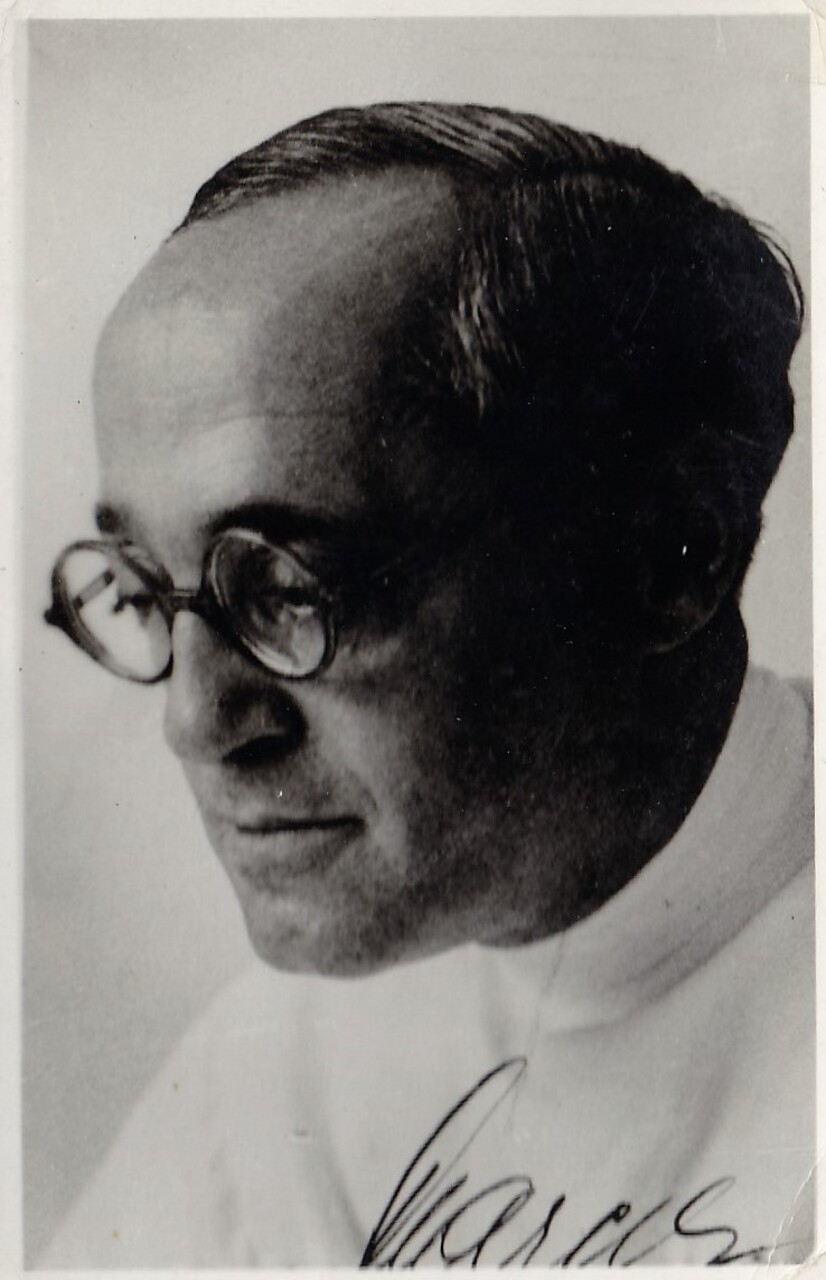

Abb. 1: Max Marcus um 1930; Foto privat.

„Ich fühle mich nicht gut, seitdem ich aus Deutschland fort bin. Der Bruch ist sehr schroff, sehr einschneidend. Ich habe wirklich – ich weiß jetzt, was das ist – eine Heimat verloren in Landschaft, Menschen, Klima, Sprache – kurz allem, was das Leben eines überhaupt empfindenden Menschen ausmacht“. Zit. aus Christian Pross/Rolf Winau (Hg.), Nicht misshandeln. Das Krankenhaus Moabit. 1920–1933. Ein Zentrum jüdischer Ärzte in Berlin, Berlin 1984, S. 161. Diese Sätze schrieb der deutsch-jüdische Chirurg Max Marcus im August 1933. Im Januar 1934, rund ein Jahr nach Beginn der nationalsozialistischen Unrechtsherrschaft, verließ er Deutschland. Er fand im britischen Mandatsgebiet Palästina zunächst an dem kurz zuvor gegründeten privaten Assuta-Krankenhaus in Tel Aviv eine neue Wirkungsstätte. Anschließend arbeitete er bis 1974 am staatlichen Hadassah-Krankenhaus. Marcus lebte bis zu seinem Tod in Israel.

Sein älterer Bruder und weitere Angehörige hatten ihr Leben nicht durch Flucht retten können, sie waren im Holocaust ermordet worden. Marcus schloss eine dauerhafte Rückkehr nach Deutschland, wie die meisten geflohenen deutschen Jüdinnen und Juden, aus. In seiner Geburtsstadt Rees am Niederrhein, wo seine Familie seit dem 16. Jahrhundert gelebt hatte, ist er nie wieder gewesen. Er reiste jedoch wiederholt nach West-Berlin oder Mainz. Besonders verbunden fühlte er sich seit den 1940er Jahren der Insel Zypern. Dort – nicht in Israel, wo er lebte – fand er Menschen und Orte, die in gewisser Weise ein Zuhause für ihn boten. Um die Mitte der 1960er Jahre schrieb Marcus anlässlich einer geplanten Schiffsreise auf dem Rhein von Basel nach Amsterdam an einen zypriotischen Freund, mit dem er seit 1944 korrespondierte, Deutschland sei in gewisser Weise wohl immer noch sein ‚home country‘. 1974 teilte er diesem Freund mit: „You know, Cyprus is like my second homeland.“

Abb. 2: Marcus (rechts) am 24. April 1949 mit Erini und Basil Stambolis und ihrem Sohn Chris; Foto privat.

Einen umfangreichen Lebensrückblick hat Marcus nicht hinterlassen. Um dem Menschen Marcus auf die Spur zu kommen, ist eine Sammlung überwiegend englischsprachiger Briefe aufschlussreich. In den Jahren 1944 bis 1976 führte er eine etwa 250 Dokumente umfassende Korrespondenz mit Basil Stambolis (1913–1981), einem griechisch-zypriotischen Geschäftsmann. Die Autorin dieses Beitrags ist mit Christos Stambolis verheiratet, dem Sohn von Basil und Erini Stambolis. Dieses Konvolut lässt sich als Zeugnis einer ungewöhnlichen Freundschaft lesen. Es enthält vor allem die Briefe von Marcus an Stambolis, hin und wieder auch Kopien und Durchschläge der Post von Letzterem sowie eine Reihe von Telegrammen, Karten und einige Briefe, die von weiteren Personen stammen. Die chronologisch geordnete Sammlung befindet sich seit 2021 im Archiv des Jüdischen Museums Berlin.

Max Marcus wuchs als Sohn einer alteingesessenen jüdischen Familie in einer mehrheitlich katholischen Kleinstadt am Niederrhein an der deutsch-niederländischen Grenze auf. Sein Vater Jacob Louis (Levy) Marcus (1843–1925) war Viehhändler. Seine Mutter Nanny Marcus, geborene Cahn (1850–1899), stammte aus Belarus. Max Marcus war der zweitgeborene Sohn des Ehepaares und hatte drei Geschwister, einen älteren und einen jüngeren Bruder sowie eine jüngere Schwester. Er besuchte die katholische Grundschule in seiner Heimatstadt und anschließend das humanistische Beethoven-Gymnasium in Bonn, wo er 1912 das Abitur bestand. In Bonn begann Marcus mit dem Medizinstudium und wechselte dann nach München, wo er der jüdischen Studentenverbindung Jordania beitrat, die zionistisch orientiert war.

Abb. 3: Marcus als Mitglied der Studentenverbindung Jordania in München (Kartell Jüdischer Verbindungen KJV); Foto privat.

1914 meldete er sich – wie eine große Zahl junger Männer aus deutsch-jüdischen Familien – freiwillig zum Militär und war dort als Sanitäter tätig. Im Januar 1919 setzte Marcus sein Medizinstudium fort. Nach dem Examen 1920 begann er, am Städtischen Krankenhaus Berlin-Moabit in der Pathologie und der Inneren Medizin zu arbeiten, ab 1922 in der Chirurgischen Abteilung bei dem renommierten Neurochirurgen Moritz Borchardt (1868–1948). 1929 wurde Marcus zum Oberarzt ernannt, 1932 erfolgte die Habilitation. Im Städtischen Krankenhaus Am Friedrichshain wurde er für ein halbes Jahr der bis dahin jüngste Chefarzt Berlins.

Nach dem Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft 1933 verlor Marcus seine erst kurz zuvor erlangte Stellung in Berlin-Friedrichshain. Etliche seiner Kollegen und Förderer wurden ebenfalls aufgrund ihrer jüdischen Herkunft entlassen, darunter Borchardt, der 1939 als 71-Jähriger nach Argentinien floh. Als sich abzeichnete, dass auch Marcus Deutschland verlassen musste, erwies sich das Angebot des Bürgermeisters von Tel Aviv, Meir Dizengoff (1861–1936), als Rettungsanker: Marcus sollte die Leitung der chirurgischen Abteilung des Hadassah-Krankenhauses übernehmen.

Einer Umfrage zufolge waren 1935 rund 35 Prozent der in Palästina praktizierenden jüdischen Ärzt:innen in Deutschland geboren, etwa 70 Prozent hatten in Mitteleuropa studiert. Aber nur eine Minderheit konnte fest angestellt werden, da das Angebot die Nachfrage überstieg. Die qualifizierten Immigrant:innen, die meist kein Hebräisch sprachen, stießen zudem auf manche Widerstände. Marcus war einer der wenigen, denen bald eine leitende – wenngleich schlecht bezahlte – Position im Hadassah-Krankenhaus angeboten wurde. Er setzte auf fachliches Können ebenso wie auf die notwendige Vertrauensbasis zwischen Arzt und Patient:in sowie die Bedeutung von Forschung und Vorsorge. Gleichwohl musste Marcus um Anerkennung ringen. Insbesondere sah er sich dem Vorwurf ausgesetzt, mit dem Personal ausschließlich Deutsch zu sprechen und Kolleg:innen aus Deutschland zu bevorzugen.

Viele der deutsch-jüdischen Ärzt:innen, die Höchstleistungen gegen geringe Bezahlung unter oft schwierigsten Bedingungen zu erbringen hatten, behandelten Patient:innen später aus Israel und den umliegenden Ländern, nicht zuletzt aus Zypern, in einer privaten Praxis. So kam auch der Kontakt zwischen Marcus und dem schon erwähnten Stambolis zustande, der sich geschäftlich in den 1940er Jahren in Palästina aufhielt. Er suchte Marcus wegen eines gesundheitlichen Problems auf und wurde von diesem erfolgreich operiert. Fortan vermittelte Stambolis mehrere Patient:innen. Der Privatsekretärin von Marcus, Elisheva (Elsbeth) Lernau (1913–2008), kam dabei in der Kommunikation eine besondere Rolle zu. Sie hatte Deutschland 1935 verlassen und wurde nach der israelischen Staatsgründung zu seiner engsten Mitarbeiterin. Dass beide aus Deutschland stammten, dürfte kein Zufall gewesen sein, sondern zeigt, dass sich Marcus in deutsch-jüdischen Kreisen bewegte.

Über viele Jahre hinweg reiste Marcus nach Zypern, wo er Kranke beriet und manche anschließend in Israel operierte. Ihm wurde großes Vertrauen entgegengebracht. Seine zypriotischen Freund:innen kamen über ihn beispielsweise auch in Kontakt mit dem Pädiater Siegfried Rosenbaum (1890–1969), der 1933 aus Leipzig geflohen war. Rosenbaum, der nach seiner Ankunft in Palästina den hebräischen Vornamen ‚Shimon‘ angenommen hatte, war Chefarzt für Kinderheilkunde am Hadassah-Krankenhaus in Tel Aviv und Mitgründer der dortigen privaten Assuta-Klinik. Marcus kam allein und mit Gästen wiederholt zu Erholungsaufenthalten in das zyprische Troodosgebirge. Else Wallbach (1902–?), eine langjährig vertraute Mitarbeiterin, die aus Berlin geflohen war, begleitete ihn dorthin.

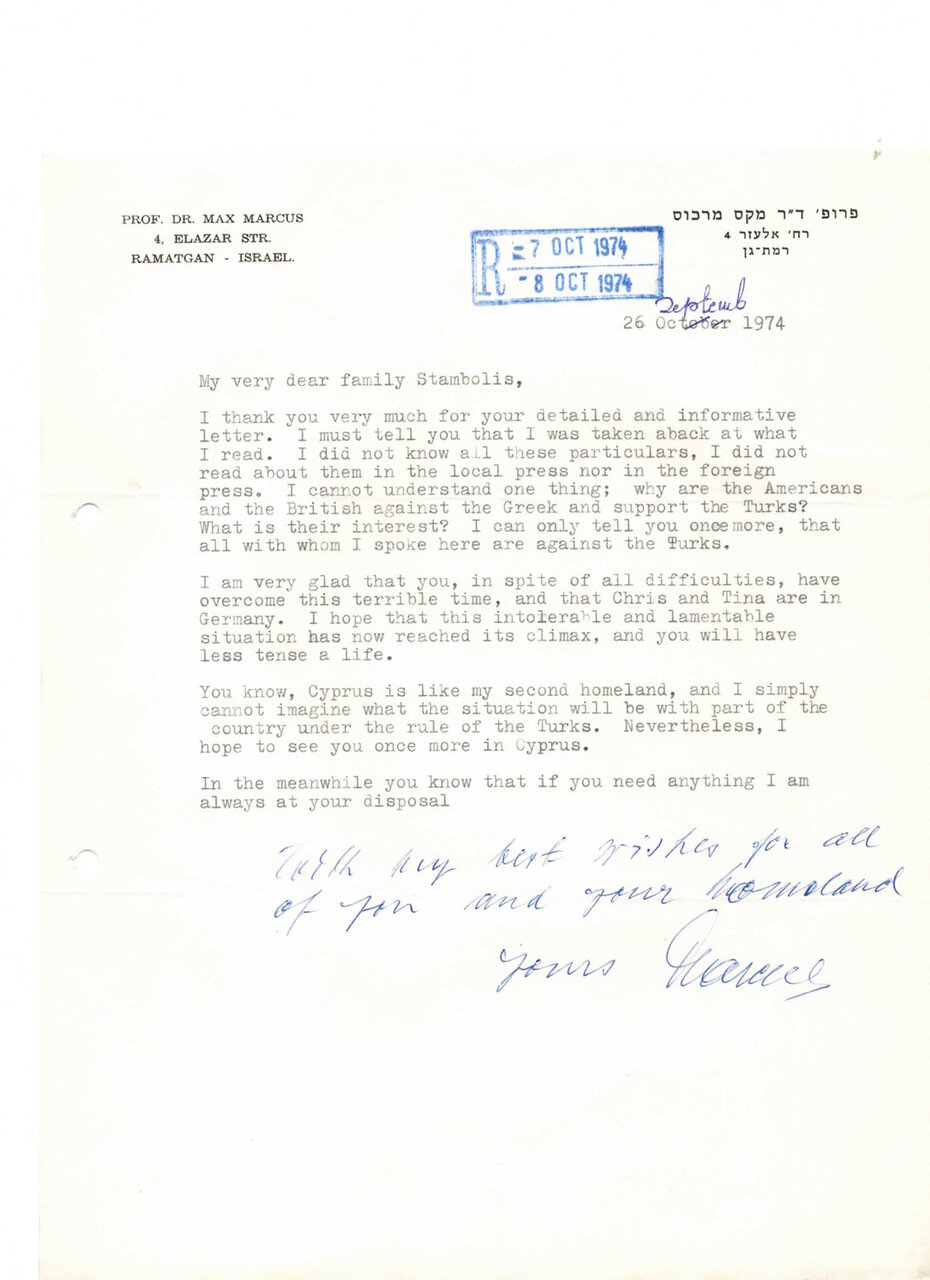

Abb. 4: Brief von Marcus an die Familie Stambolis, in dem er Zypern als sein ,second homeland‘ bezeichnete, 26.09.1976; Archiv des Jüdischen Museums Berlin, Sammlung Max Marcus, Konvolut 640/0.

Marcus streifte in seinen Briefen an Stambolis hin und wieder politische Entwicklungen. Beide hatten Kenntnis von Internierungslagern, die auf britisches Betreiben für jüdische Displaced Persons nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf Zypern eingerichtet worden waren. Seit 1925 war die Mittelmeerinsel eine britische Kronkolonie, die aufgrund ihrer geografischen Nähe zu Palästina vielen Jüdinnen und Juden als Durchgangsstation auf ihrer Flucht aus Europa diente. Da die Einreise in das britische Mandatsgebiet illegal war, wurden sie dort gegen ihren Willen festgesetzt. Die Thematik der mit verzweifelten jüdischen Flüchtlingen überfüllten ‚Geisterschiffe‘ im Mittelmeer in den 1940er Jahren erreichte erst 1960 mit der Buchverfilmung Exodus breitere Aufmerksamkeit. Der erste Teil dieses Filmes, benannt nach einem Schiff, das 1947 auf britischen Befehl zurück nach Europa geschickt wurde, spielte auf Zypern. Dort waren zwischen 1946 und 1949 insgesamt rund 52.000 Jüdinnen und Juden in Lagern interniert gewesen.

Die politische Entwicklung der Mittelmeerinsel war für Marcus auch seit dem Ende der 1960er Jahre und in den 1970er Jahren Anlass, sich beunruhigt zu äußern. Als 1974 türkische Truppen in Zypern einmarschierten und den Norden der Insel besetzten, fragte er sich zusammen mit seinem Freund, warum die Amerikaner und die Briten dieses Vorgehen unterstützten. Während der britischen Mandatszeit in Palästina hatte sich Marcus mit dem Gedanken getragen, in Kyrenia (Girne), einer malerischen Hafenstadt im Norden Zyperns, ein Haus zu erwerben. Er konnte sich damals nicht vorstellen, dass das Land eines Tages unter türkischer Herrschaft stehen würde und verwarf schließlich den Gedanken, im besetzten Norden für einige Zeit des Jahres zu leben.

Ab Mitte der 1970er Jahre klangen Marcus‘ Äußerungen auch mit Blick auf die politische Entwicklung in Israel zunehmend resigniert. Ende Oktober 1978 sah er offenbar noch einmal Grund zur Hoffnung, als der Friedensnobelpreis Israels Ministerpräsidenten Menachem Begin (1913–1993) und Ägyptens Staatschef Anwar as-Sadat (1918–1981) verliehen wurde. Er bat seinen Freund Stambolis, einen von ihm an Sadat verfassten Brief weiterzuleiten. Vielleicht hoffte Marcus darauf, dass dieses Beispiel symbolischen Friedenshandelns Früchte tragen könnte. Nachdenklich meinte er, seine eigene Aufgabe sei es doch vorrangig gewesen, Menschenleben zu retten.

Abb. 5: Marcus (hintere Reihe, zweiter von links) mit Chris Stambolis (hinten links) am 7.9.1965 in Daun/Eifel; Foto privat.

Wann Marcus nach Ende der NS-Schreckensherrschaft und des Zweiten Weltkrieges erstmals wieder deutschen Boden betrat, ist nicht eindeutig zu belegen. Das Angebot des bekannten Chirurgen Ferdinand Sauerbruch (1875–1951), einen Lehrstuhl in Deutschland anzunehmen, hatte er 1947 jedenfalls abgelehnt. Nachzuweisen ist ein Besuch in West-Berlin 1953, bei dem er den Dichter Gottfried Benn (1886–1956) aufsuchte, den er zeitlebens verehrte. Die deutsche Sprache und Literatur spielten für Marcus, wie für die meisten deutschsprachigen Jüdinnen und Juden in Israel, eine zentrale Rolle.

Im Juni 1966 äußerte Marcus schließlich im Zusammenhang mit einer Schiffsreise auf dem Rhein – wie eingangs bereits erwähnt –, Deutschland sei wohl nach wie vor sein ,home country‘. Private Begegnungen hatten an dieser Sichtweise ebenso Anteil wie eine Zusammenkunft mit Altbundeskanzler Konrad Adenauer (1876–1967) kurz nach dessen Israel-Besuch im Mai 1966. Marcus selbst erinnerte sich 1972, der Zweckverband Rheinisch-Westfälischer Juden in Israel habe sich 1966 an ihn mit der Bitte gewandt, Adenauer seine Wertschätzung auszudrücken. Aus dem geplanten Gespräch mit dem Bundeskanzler von wenigen Minuten sei ein Gespräch von mehr als einer Stunde geworden, wobei die deutsch-jüdischen Anteile am geistigen Leben in Deutschland Hauptgegenstand der Unterredung gewesen seien.

Wie viele andere Mitglieder des Ehemaligenvereins empfand auch Marcus eine schmerzliche Sehnsucht nach seinem Geburtsland, in das zurückzukehren er sich jedoch nicht vorstellen konnte. In seinen persönlichen Briefen wird ein ganzes Spektrum intellektueller Verarbeitungsweisen von Heimat- und Identitätsverlust sowie existenziellen Identitäts- und Neufindungsprozessen sichtbar. Dem Exilforscher Claus-Dieter Krohn zufolge, hätten Menschen, die in dieser Weise beschrieben werden können, Anteil an verschiedenen Kulturen und Identitäten. Sie lebten bewusst, oft vielfältig engagiert, aber auch kritisch beobachtend in ihren jeweiligen Umgebungen.

Was die Selbst- und Weltsicht von Max Marcus und manch anderen deutsch-jüdischen Ärzt:innen ausgemacht haben könnte, umriss Krohn so: Am Ende stehe der ,Weltbürger‘, der seine Identität und Stabilität aus den ihn tragenden Bindungen beziehe. Marcus, der bis zu seinem Tod über ein breites Netzwerk verfügte, fand diese Bindungen in Israel, Zypern und Deutschland. Er starb 1983 in der Nähe von Tel Aviv.

Dieses Werk unterliegt den Bedingungen der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. Unter Namensnennung gemäß der Zitationsempfehlung darf es in unveränderter Form für nicht-kommerzielle Zwecke nachgenutzt werden.

Prof. Dr. Barbara Stambolis (http://www.barbara-stambolis.de/) ist Historikerin und Professorin in Neuerer und Neuester Geschichte. Sie lehrte in Paderborn, Siegen und Gießen. Seit 2016 lebt und arbeitet sie in Münster. Ihre Forschungsschwerpunkte bilden die Themenfelder Kindheits- und Generationengeschichte sowie Jugendbewegungen. Zuletzt erschienen von ihr sind u.a. Überlebenswege deutsch-jüdischer Ärzte und Ärztinnen. Der Chirurg Max Marcus und andere Persönlichkeiten zwischen Heimatverlust und Neuanfang, Gießen 2021; Flucht und Rückkehr. Deutsch-jüdische Lebenswege nach 1933, Gießen 2020. Im Druck befindet sich ein Beitrag zu fotografischen Erinnerungen an das jüdische Auswanderergut Groß Breesen.

Barbara Stambolis, Max Marcus (1892–1983), in: Geschichte(n) der deutsch-jüdischen Diaspora, 08.05.2025. <https://diaspora.juedische-geschichte-online.net/beitrag/gjd:article-5> [19.02.2026].