Geboren am 25. Oktober 1923 in Wien, Österreich

Gestorben am 30. Dezember 2012 in New York, USA

Tätigkeit: Dolmetscherin, Übersetzerin, Zivilangestellte beim US-amerikanischen Militär

in Japan, Vermittlerin

darstellender Kunst und Frauenrechtlerin

Migration: Japan, 1929,

1945 | USA, 1939,

1947

„Damals gab es in Tokyo einen amerikanischen Club, einen englischen Club (British Society) und einen deutschen Club. Alle westlichen Kinder gingen in die Clubs ihrer eigenen Länder, ohne sich unter die japanischen Kinder zu mischen. Ich schloss mich jedoch von Anfang an der japanischen Gemeinschaft an.“ „In Tokyo in those days there were an American Club, an English Club (British Society), and a German Club, and all the Western children were going to the clubs of their own countries, without mingling with Japanese children. But I joined the Japanese community from the beginning.” (Übersetzung durch die Autorin). Interview mit Beate Sirota Gordon, „A Chance for Peace: Beate’s Thoughts on Japan’s Pacifist Constitution ‘Article 9’” mit Takeshi Ito, Chefherausgeber von GENERATION TIMES, 2007: http://www.shinyawatanabe.net/atomicsunshine/BeateSirotaGordon/en/interview In einem Interview von 2007 blickte Beate Sirota Gordon, die 1923 als Tochter jüdischer Eltern in Wien geboren wurde, auf ihre Kindheit in Tokyo zurück. Ihr Vater, der Pianist Leo Sirota (1885–1965), war zusammen mit seiner Familie 1929 nach Japan emigriert, um in Tokyo als Musiklehrer zu arbeiten. Er gehörte damit zu einer kleinen Gruppe österreichisch-jüdischer Gelehrter und Musiker:innen, die sich aus beruflichen Gründen noch vor dem sogenannten Anschluss Österreichs 1938 in Japan niederließen. Sirota Gordon besuchte zunächst die Deutsche Schule in Tokyo, wo sie nach der Machtübertragung an die Nationalsozialisten 1933 als jüdisches Kind diskriminiert wurde. 1939 verließ sie Japan, um in den USA zu studieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte sie im Stab des Supreme Commander for the Allied Powers in das besetzte Japan zurück, wo sie eine maßgebliche Rolle bei der Gestaltung der japanischen Nachkriegsverfassung spielte, besonders in Hinsicht auf Frauenrechte. Dafür wurde sie später besonders in Japan hochgeschätzt.

Die gebürtige Wienerin gilt heute als eine der wichtigsten kulturellen Vermittlerinnen zwischen Japan und den USA, deren eigene Diskriminierungserfahrungen ihr Engagement als Frauenrechtlerin nachhaltig prägen sollten.

Abb. 1: Beate Sirota Gordon in New York, 2007; Foto von Makiko Nawa.

Beate Sirota Gordons Vater, der in Kamjanez-Podilskyj geborene Pianist Leo Sirota, galt als musikalisches Wunderkind. Er studierte unter anderem in Kiew und St. Petersburg Klavier und setzte ab 1908 seine Karriere in Wien fort, nachdem er und seine Brüder infolge antisemitischer Pogrome das Russische Reich verlassen hatten. In Wien heiratete er 1920 die in Kiew geborene Augustine Horenstein (1893–1985), die aus einer bürgerlich-akkulturierten jüdischen Familie stammte und später als private Klavierlehrerin arbeitete. 1923 wurde Sirota Gordon als ihr einziges Kind geboren.

Erste Kontakte mit einem japanischen Publikum hatte Leo Sirota 1928 während einer Klavierkonzertreise, die ihn unter anderem in die Mandschurei führte, in der damals zahlreiche Japaner:innen lebten. Dort hörte ihn auch der einflussreiche japanische Komponist und Dirigent Yamada Kōsaku (1886–1965) spielen, der ihn daraufhin einlud, seine Konzertreise in Japan fortzusetzen. So spielte Sirota 1928 erstmalig auch in Tokyo vor einem begeisterten Publikum und bekam von der Kaiserlichen Musikakademie (der heutigen Tokyo University of the Arts) das Angebot, für zunächst sechs Monate in der Hauptstadt als Professor für Klavier zu unterrichten. Sirota reiste daraufhin ein Jahr später mit seiner Familie von Wien nach Japan – und sollte ganze 17 Jahre lang dort bleiben.

Abb. 2: Beate Sirota Gordon mit ihren Eltern und dem Komponisten und Dirigenten Yamada Kōsaku, der sich für einen internationalen Austausch engagierte und als Pionier klassischer Instrumentalmusik in Japan gilt, 1929; Privatarchiv Nicole Gordon.

Ab September 1929 besuchte Beate Sirota Gordon als eines von wenigen jüdischen Kindern die Deutsche Schule in Tokyo, die ursprünglich 1904 in Yokohama gegründet worden war und später in ein neues Schulgebäude im Tokyoter Stadtteil Ōmori zog.

Zwischen 1931 und 1945 gelangten rund 4000 Jüdinnen und Juden, viele aus Deutschland und Österreich, nach Japan. Im Unterschied zu anderen Exilländern war die Präsenz der Nationalsozialisten dort im Alltag spürbar. Die enge Bindung Japans an NS-Deutschland, die 1940 in der sogenannten Achse Berlin – Rom – Tokyo gipfelte, führte bereits ab 1933 zu einem wachsenden Einfluss nationalsozialistischer Stellvertreter. So wurden mehrere Vereinigungen der etwa 1200 in Japan lebenden Deutschen, wie die Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens (OAG) oder der Deutsche Schulverein, zu einer ,Deutschen Gemeinde‘ verschmolzen. Sie unterstand der Kontrolle der NSDAP.

Beate Sirota Gordon schrieb 1995 in ihrer zunächst auf Japanisch erschienenen Autobiografie, dass sich in dieser Zeit ihre Schulnoten verschlechtert hätten und sie aufgrund ihrer jüdischen Herkunft von vielen ihrer Mitschüler:innen diskriminiert worden sei. Währenddessen setzte sich ihr Vater für die Ausreise jüdischer Kolleg:innen in Europa ein, deren Leben dort zunehmend in Gefahr geriet. Unter diesen Umständen wurde Sirota Gordon sich ihrer jüdischen Herkunft bewusst, die zuvor keine Rolle für sie gespielt hatte. Auch erfuhr sie, dass Jüdinnen und Juden in Europa von den Nationalsozialisten systematisch verfolgt wurden. Zusammen mit ihren Eltern reiste Sirota Gordon 1936 als 12-Jährige nach Wien.

Aufgrund der Diskriminierungserfahrungen durch deutsche Kreise in Japan ließen ihre Eltern sie nach der Rückkehr aus Österreich ab September 1936 die Amerikanische Schule in Tokyo besuchen, an der sie 1938 ihren Abschluss machte. 1939 emigrierte Sirota Gordon schließlich mit nur 15 Jahren allein in die USA und begann am Mills College im kalifornischen Oakland zu studieren, während ihre Eltern in Japan zurückblieben. Sirota Gordons Zeit am Mills College, das 1852 als erstes Frauencollege an der Westküste gegründet worden war, weckte ihr Interesse an feministischen Themen.

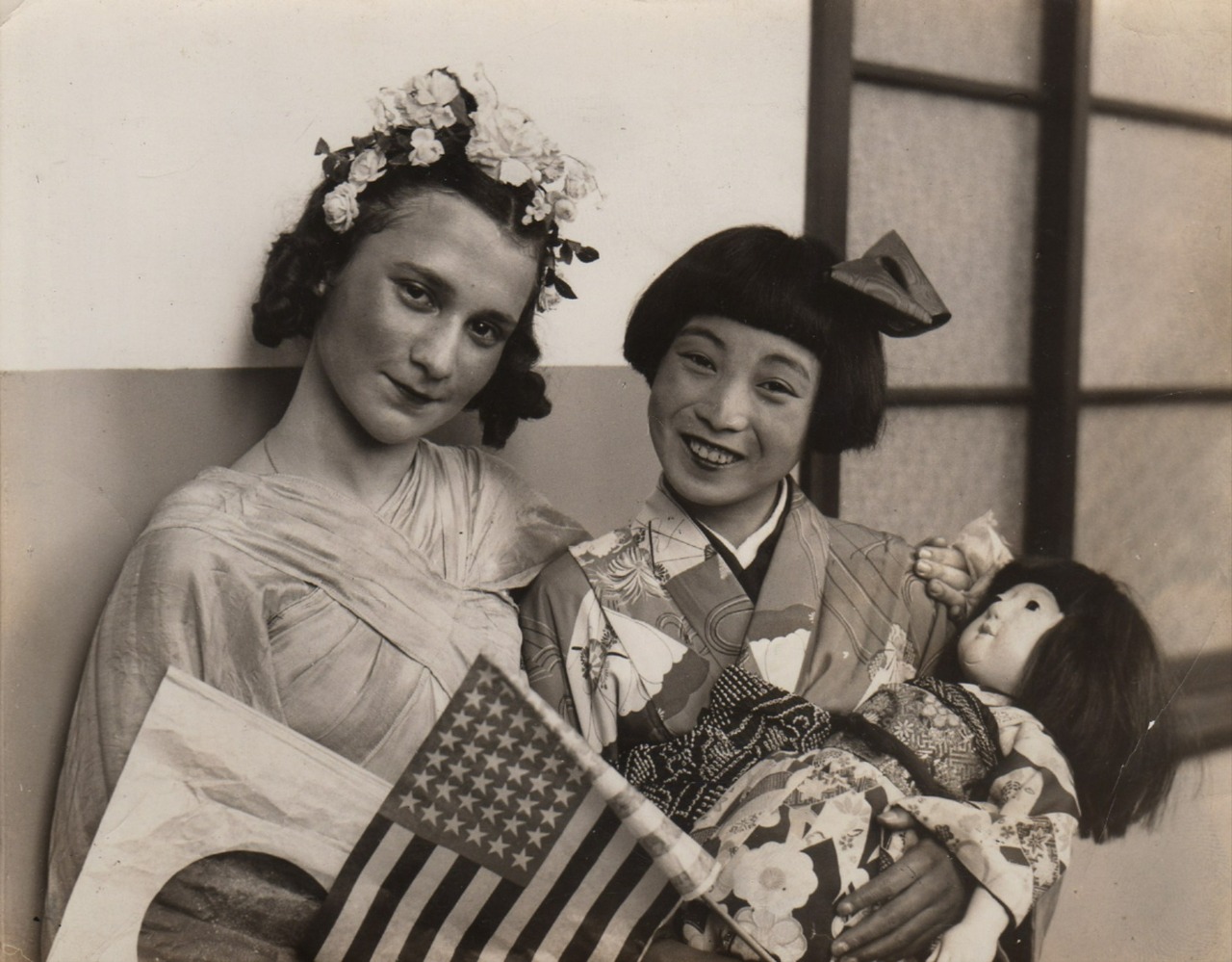

Abb. 3: Beate Sirota Gordon mit einer Freundin beim American Japanese Festival in den USA, 1938; Privatarchiv Nicole Gordon.

Durch den japanischen Überfall auf die amerikanische Pazifikflotte in Pearl Harbor im Dezember 1941 und die anschließende Ausweitung des Krieges zum sogenannten Pazifikkrieg gegen die USA verlor Sirota Gordon den Kontakt zu ihren Eltern. Erst nach der Kapitulation Japans, im September 1945, erhielt sie von einem Reporter des US-amerikanischen Nachrichtenmagazins TIME Nachricht von ihnen. Sirota Gordon versuchte daraufhin nach Japan zu gelangen. Dank ihrer sehr guten Japanischkenntnisse konnte sie als 22-Jährige im Stab der amerikanischen Besatzungsbehörde, der General Headquarters (GHQ), unter General Douglas MacArthur (1880–1964) als Dolmetscherin in Japan arbeiten.

Schon während ihres Studiums hatte Sirota Gordon nebenberuflich als Übersetzerin japanischer Radiosendungen für den US-amerikanischen Radiosender CBS gearbeitet. Sie beherrschte nicht nur Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch, sondern hatte in Japan – im Gegensatz zu vielen anderen deutschsprachigen Jüdinnen und Juden – auch Japanisch gelernt. Als Kind hatte Sirota Gordon für ihre Eltern im Alltag übersetzt, deren Japanisch sie rückblickend als sehr merkwürdig („very strange“ Ebd.) bezeichnete. 1943 schloss sie ihr Studium der modernen Sprachen ab. 1945 nahm sie die amerikanische Staatsbürgerschaft an und zog zu ihrer Tante nach New York. Dort begann Sirota Gordon, für die TIME zu arbeiten.

Ihre in Japan verbliebenen Eltern waren im Juli 1944 gezwungen worden, so wie viele andere Staatsangehörige sogenannter befreundeter Länder, in den japanischen Berg- und Ferienort Karuizawa umzuziehen, wo sie bis zum Kriegsende ausharren mussten. Die beengten Wohnverhältnisse dort und der Nahrungsmangel während der Kriegszeit führten zu einem schlechten Gesundheitszustand des Ehepaars Sirota.

Abb. 4: Beate Sirota Gordon (hier am Tischende in der Mitte) mit GHQ-Mitgliedern, um 1946; Privatarchiv Nicole Gordon.

Im Rahmen ihrer Tätigkeiten beim Generalhauptquartier der alliierten Streitkräfte beschäftigte sich Beate Sirota Gordon auch mit Fragen der Ausarbeitung einer neuen japanischen Verfassung. Die amerikanische Besatzungsbehörde entwarf innerhalb von nur einer Woche einen – allerdings in weiten Teilen auf einem japanischen Vorschlag basierenden – Entwurf, der im Wesentlichen die Grundlage der japanischen Nachkriegsverfassung bilden sollte. Sie trat im Mai 1947 in Kraft. Neu in dieser Verfassung, die seitdem nie geändert wurde, war unter anderem die vollständige rechtliche Gleichstellung zwischen Frau und Mann. Dass sie explizit in die Verfassung aufgenommen wurde, ist Sirota Gordon zu verdanken, die deshalb in Japan bis heute sehr geschätzt wird. Sie hatte zuvor die Verfassungen anderer Länder studiert, darunter die Weimarer Verfassung von 1919, an deren Gleichheitsgrundsatz in Artikel 119 (Gleichberechtigung von Frau und Mann in der Ehe) sie sich orientierte. Die New York Times würdigte Sirota Gordon anlässlich ihres Todes 2013 als „Heldin der japanischen Frauenrechte“. Margalit Fox, „Beate Gordon, Long-Unsung Heroine of Japanese Women’s Rights, Dies at 89“, in: The New York Times, 02.01.2013: https://www.nytimes.com/2013/01/02/world/asia/beate-gordon-feminist-heroine-in-japan-dies-at-89.html.

Augustine und Leo Sirota übersiedelten 1946 in die USA, wie viele andere Jüdinnen und Juden, die den Krieg in Japan überlebt hatten. Fast alle ihrer Verwandten waren in der Schoa ermordet worden. Beide nahmen später wie schon ihre Tochter die amerikanische Staatsbürgerschaft an. In den USA konnte Leo Sirota erfolgreich als Pianist arbeiten und am St. Louis Institute of Music lehren. Konzertreisen führten ihn oft auch wieder nach Japan, während er nach Wien nicht mehr zurückkehren sollte.

Beate Sirota Gordon ging 1947 in die USA zurück, heiratete im nächsten Jahr Joseph Gordon (1919–2012), der ebenfalls als Übersetzer arbeitete und Chef des Dolmetscher-Teams des GHQ gewesen war. Mit Gordon bekam sie zwei Kinder. Sie engagierte sich später vor allem im Bereich der Kunst- und Kulturvermittlung zwischen Asien und den USA. Sirota Gordon wurde vielfach für ihre Tätigkeiten geehrt. In den 1990er Jahren wiesen Filme und Publikationen in Japan verstärkt auf ihre Rolle bei der Gestaltung der japanischen Verfassung hinsichtlich der Gleichstellung der Frauen hin. Hierzu trug auch 1995 ihre japanischsprachige Autobiografie bei, die 1997 auf Englisch erschien.

Als die gebürtige Österreicherin Beate Sirota Gordon 1945 als Amerikanerin nach Japan zurückkehrte, übernahm sie eine Schlüsselstellung bei der Aufnahme von Frauenrechten in die japanische Verfassung. Durch ihre eigene Erfahrung, als Jüdin in Japan von NS-Anhänger:innen und -Sympathisant:innen diskriminiert worden zu sein, sorgte sie dafür, die rechtliche Gleichstellung von Frauen und Männern erstmals in der japanischen Verfassung zu verankern. Sirota Gordons Wissen um die benachteiligte Stellung von Frauen in der japanischen, traditionell von Männern dominierten Gesellschaft und ihr Kontakt mit dem Feminismus in den USA spielten hier ebenfalls eine wichtige Rolle.

Sirota Gordon führte später ein bemerkenswertes Leben als eine Vermittlerin zwischen den Kulturen und Kontinenten. Über 26 Jahre lang arbeitete sie in der Japan Society, die sich seit 1907 zum Ziel setzt, japanische Kunst, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft mit einem Publikum in New York und der ganzen Welt zu verbinden. Von 1970 bis 1991 leitete sie in New York die Sektion für darstellende Kunst der Asian Society, die die vielfältige Kultur Asiens über mehrere Standorte in den USA weltweit vermittelt.

Beate Sirota Gordon starb im Alter von 89 Jahren in New York. Seit 2022 und damit zehn Jahre nach ihrem Tod erinnert das Österreichische Kulturforum Tokio mit einem Beate Sirota Gordon Award an die gebürtige Wienerin, der für Kunst- und Kulturprojekte im Bereich Geschlechtergerechtigkeit vergeben wird.

Nach dem Tod ihrer Eltern war sie noch ein paar Mal in ihre Geburtsstadt zurückgekehrt, um ihr Haus zu verkaufen. Danach mied sie Wien und lehnte weitere Besuche konsequent ab. Sirota Gordon verstand sich als eine Kosmopolitin, die New York liebte und Japan schätzte, ohne patriotische Gefühle für ein bestimmtes Land zu empfinden.

Film von Fujiwara Tomoko, Beate no okurimono. The Gift from Beate, Tokyo 2004.

Interview mit Beate Sirota Gordon, „A Chance for Peace: Beate’s Thoughts on Japan’s Pacifist Constitution ‘Article 9’” mit Takeshi Ito, Chefherausgeber von GENERATION TIMES, 2007: http://www.shinyawatanabe.net/atomicsunshine/BeateSirotaGordon/en/interview

Judith Brandner, „Die Wienerin, die Japans Frauenrechte entwarf“, in: scienceORF, 25.10.2023: https://science.orf.at/stories/3221683/

Fotogallerie von Beate Sirota Gordon und ihrer Familie, kuratiert von Shinya Watanabe: http://www.shinyawatanabe.net/atomicsunshine/BeateSirotaGordon/en/photo-gallery

Der Beate Sirota Gordon Award würdigt die Arbeit einer österreichischen oder in Österreich lebenden Künstlerin im Bereich der Gleichstellung und der Frauenrechte, indem er die Umsetzung eines neuen Projekts in Japan durch das Austrian Cultural Forum Tokyo fördert: https://www.sirotaaward.at/

Dieses Werk unterliegt den Bedingungen der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. Unter Namensnennung gemäß der Zitationsempfehlung darf es in unveränderter Form für nicht-kommerzielle Zwecke nachgenutzt werden.

Dr. Midori Takata ist Literaturwissenschaftlerin. Sie lebt und arbeitet in Kyoto, wo sie Lehrbeauftragte am Institute for Liberal Arts and Sciences der Kyoto Universität und am Doshisha Women‘s College of Liberal Arts ist. Ihre Forschungsschwerpunkte bilden die Themenbereiche Holocaustliteratur, deutschsprachige Theaterstücke der 1960er Jahre und biblische Motive in den Werken von Thomas Mann. Von ihr erschienen sind u.a. Peter Weiss’ Stück „Die Ermittlung“ in der Erinnerungsgeschichte an den Holocaust, Marburg 2016; „Unterwegssein und Wohnen in Thomas Manns Josephsroman“, in: Wohnen und Unterwegssein. Interdisziplinäre Perspektiven auf west-östliche Raumfiguration, hg. von Mechthild Duppel-Takayama/Wakiko Kobayashi/Thomas Pekar, Bielefeld 2019, S. 357-370.

Midori Takata, Beate Sirota Gordon (1923–2012), in: Geschichte(n) der deutsch-jüdischen Diaspora, 18.09.2025. <https://diaspora.juedische-geschichte-online.net/beitrag/gjd:article-39> [26.02.2026].