Die Geschichte der jüdischen Zuwanderung nach Neuseeland ist eng mit der Besiedlungsgeschichte der Doppelinsel im Südpazifik verknüpft. Im Jahr 1838 forderten die jüdischen Handelsreisenden Joseph Barrow Montefiore (1803–1893) und Joel Samuel Polack (1807–1882) das Britische Oberhaus zur Kolonisation Neuseelands auf. Für sie stellte der kleine Inselstaat ein Paradies dar, dessen Landschaft, Produktivität und Klima sie als ,perfekt‘ erachteten. Die Großfamilie Montefiore war seit 1815 durch die Heirat von Abraham Montefiore (1788–1824) und Henriette Rothschild (1791–1866) mit der Frankfurter Bankiersdynastie Rothschild verbunden. Sie investierten in die geplante Besiedlung Neuseelands und unterstützten dabei viele Juden und Jüdinnen deutscher Herkunft.

Als entferntestes Refugium im (post-)kolonialen Raum nimmt Neuseeland im Hinblick auf Migration und Diaspora eine besondere Stellung in der deutsch-jüdischen Geschichte ein. Handel und Reisen setzten transkulturelle Kommunikationskanäle über weite Entfernungen voraus und implizierten außergewöhnliche Mobilität und Mehrsprachigkeit. Häufig ging es bei diesen Handelsbeziehungen um Verbindungen zwischen Großfamilien, Nachbarn und jüdischen Gemeinden. Die im 19. Jahrhundert gegründeten Netzwerke förderten über viele Jahre hinweg Kettenmigrationen, die trotz ihres geringen Ausmaßes oft überlebenswichtig waren. In den Jahren 1938 bis 1939 bildeten sie einen wichtigen Anknüpfungspunkt für die Verfolgten des NS-Regimes, deren Ausreisemöglichkeiten aus Deutschland und den annektierten Ländern immer geringer wurden. Diese komplexe Verflochtenheit war zu allen Zeitpunkten ein besonderes Merkmal der deutschsprachigen jüdischen Community in Neuseeland.

Sie prägte auch die guten Beziehungen zu den Māori, der indigenen Bevölkerung von Aotearoa/Neuseeland. Im 19. Jahrhundert sahen sich einige Māori-Gruppen als Nachkommen einer der zehn Verlorenen Stämme Israels, sodass sie sich selbst als Juden und Jüdinnen im ,fernsten Gelobten Land‘ bezeichneten.

Die planmäßige Besiedlung Neuseelands durch die englische Krone setzte im Jahr 1840 ein. Sie wurde von der New Zealand Company durchgeführt und häufig von jüdischen Großfamilien unterstützt. In Deutschland übernahmen die Hamburger Agenturen J.C. Godeffroy & Sohn und John N. Beit das Kolonisationsprogramm der Handelsgesellschaft, die von 1825 bis 1858 in Neuseeland aktiv war. Die wichtigsten europäischen Einschiffungshäfen für die fünfmonatige Seereise waren London, Hamburg, Bremen und Rotterdam, ein Zustieg war auch in Australien, in Sydney und Melbourne möglich.

Überblickt man die deutschsprachige jüdische Einwanderung in der Kolonialzeit 1842 bis 1899, so handelte es sich mehrheitlich um Kettenmigrationen von drei bis zwölf Personen. Oft schlossen sich später weitere Familienmitglieder und Nachbarn der Gründungsgruppe an. Die deutschsprachigen ,Neuseelandpioniere‘ waren in erster Linie Juden deutscher Herkunft, die bereits eine Zeit lang in England oder Australien gelebt hatten und dort im wirtschaftlichen Umfeld tätig gewesen waren. In zweiter Linie waren es junge Männer, die nach dem Scheitern der deutschen demokratischen Revolution von 1848 aus politischen Gründen eine Heimstätte in der ,Neuen Welt‘ suchten, wo die jüdische Bevölkerung als gleichberechtigt akzeptiert wurde.

Die wichtigsten Wanderungsbewegungen fanden in den ersten Jahren der Besiedlung (1842–1847) und während des neuseeländischen Goldrausches (1861–1867) statt. Zwischen 1872 und 1886 kam es zu einer weiteren größeren Einwanderung, die durch Premierminister Julius Vogel (1835–1899) unterstützt wurde. Vogel, der in London aufgewachsen war und bis 1886 regierte, war selbst Jude.

Die Zahl jüdischer Einwander:innen aus dem deutschsprachigen Raum blieb insgesamt allerdings überschaubar. Lediglich rund 900 deutschsprachige Juden und Jüdinnen ließen sich bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs bei einer Gesamtbevölkerung von 1.089.825 in Neuseeland nieder, wobei das erste Kontingent bis 1847 insgesamt 22 Siedler:innen zählte und das letzte vor bis 1914 insgesamt 364. Die Mehrheit von ihnen kam aus Preußen und Norddeutschland, unter anderem aus Hamburg, Braunschweig und der Provinz Posen. Insgesamt überwogen die männlichen Einwanderer deutlich die weiblichen, selbst in den Städten, wo das Verhältnis um 1899 bei durchschnittlich 65 zu 35 lag.

Der kleine, kaum erschlossene Inselstaat Neuseeland mit einer indigenen Bevölkerung von rund 80.000 Menschen um 1840 stellte die Gründergeneration vor gewaltige Herausforderungen. Die Siedler mussten die ungewohnten Strapazen eines Lebens im undurchdringlichen Regenwald auf sich nehmen und sich dem rauen Klima mit hartnäckigen Südwinden aus der Antarktis und rund 170 Regentagen im Jahr stellen.

Auf der Nordinsel zog es die deutschsprachigen jüdischen Einwanderer vor allem in die Geschäftsniederlassungen Auckland und Wellington. Die meisten waren Kaufleute oder Handwerker aus Hamburg, Altona und Barth. Kleine, inhabergeführte Schneidereien, Schmuck- und Bekleidungsgeschäfte, aber auch Möbel- und Kürschnerbetriebe entwickelten sich schnell zu Familienunternehmen in Aucklands Quadrant Princes Street – Waterloo und in Wellingtons Willis Street. Auch in den Städten und Siedlungen der Südinsel Dunedin und Christchurch, Timaru, Oamaru, Nelson und Thames ließen sich deutschsprachige Juden und Jüdinnen schon früh nieder.

Viele beschäftigten sich mit Landerwerbungen oder gründeten Schifffahrtsagenturen und setzten geschickt ihre Kontakte in Übersee ein, um Getreide und Wolle nach England und Deutschland zu verschiffen. Der Import von Lebensmitteln und Spirituosen sowie der Export von Walöl und Walknochen waren ebenfalls ein produktives Geschäft. Einige Unternehmen entwickelten sich geradezu zu Familiendynastien wie die Hallenstein-Michaelis-Theomins in Dunedin.

Abb. 1: Bendix Hallenstein (in der Mitte sitzend) mit seiner Familie, um 1890; Dunedin Public Libraries.

Vom Bau der ersten Getreidemühle im Binnenland von Otago, der sogenannten Braunschweiger Getreidemühle, führte der unternehmerische Weg des Kaufmannssohns Bendix Hallenstein (1835–1905) zur Eröffnung der ersten Bekleidungsfabrik Neuseelands im Jahr 1873. Sie wuchs innerhalb von zehn Jahren auf 300 Mitarbeiter:innen an und besaß um die Jahrhundertwende landesweit 34 Hallenstein-Geschäfte.

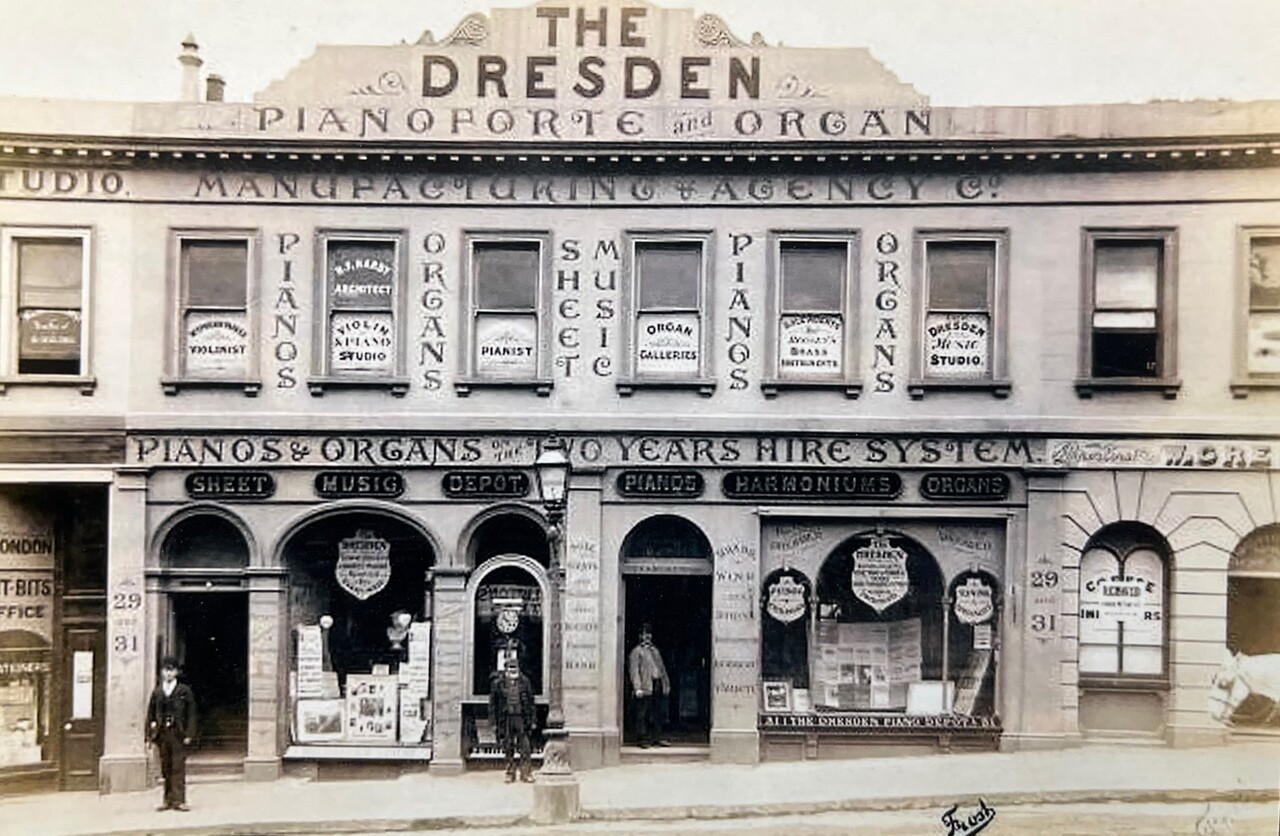

Das Gerbereigewerbe und der Lederhandel waren ebenfalls in der Hand vieler Juden. Das Familienimperium Hallenstein erstreckte sich rasch auf das Gerbereigewerbe, dem sich 1885 Hallensteins Cousin aus Melbourne anschloss, der in Hannover geborene Moritz Michaelis (1820–1902). Michaelis’ Schwiegersohn David Ezekiel Benjamin, später David Edward Theomin (1852–1933), half bei der Entwicklung des Gerbereigewerbes und wurde als Inhaber der 1883 gegründeten Dresden Pianoforte Manufacturing Company zum führenden Anbieter von Musikinstrumenten in Neuseeland.

Abb. 2: David Theomins 1883 gegründete Dresden Pianoforte Manufacturing Company in Dunedin; Dunedin Public Libraries.

Die transnationalen Beziehungen zu jüdischen Händlern und Kaufleuten in Australien, England und Deutschland waren unerlässlich für den geschäftlichen Erfolg der jüdischen Einwanderer in Neuseeland. Die Hallenstein-Michaelis-Theomins sind eine der vielen Großfamilien, die mit Energie und Unternehmungsgeist ihre Verbindungen in Übersee pflegten und weiter ausbauten.

Als Mitglieder einer kleinen jüdischen Gemeinde kannten sich die deutschsprachigen Siedler:innen untereinander gut, sie unterstützten sich und waren häufig miteinander verwandt. Im Jahr 1843 fanden sich zum ersten Mal zehn männliche Mitglieder zu einem Minjan auf neuseeländischem Boden zusammen und ein kleines Dutzend feierte das erste Pessachfest im Wellingtoner Haus des deutschen Schreiners Johann Levien (1811–1871). Die Leitung der jüdischen Gemeinde lag – mit wenigen Ausnahmen, wie dem in Neustadt, Westpreußen geborenen Rabbiner Bernard Lichtenstein (1843–1892) – vollständig in den Händen der englischen Juden. Die Speisevorschriften waren aufgrund der Schwierigkeit, koscheres Fleisch rituell zuzubereiten, locker und die Gottesdienste am Schabbat waren auf eine Stunde begrenzt, weil die Kaufleute ihrer Arbeit nachgehen wollten.

Wie in den meisten Kolonialgemeinden kümmerte man sich zunächst um die Einrichtung eines Friedhofs und dann um den Erwerb eines dauerhaften Gotteshauses. Als in den 1860er Jahren infolge der Goldfunde in Otago und an der Westküste die Zahl der jüdischen Einwander:innen auf rund 1200 stieg, wurden landesweit Synagogen errichtet. Für die Neuankömmlinge, darunter über 100 aus dem deutschsprachigen Raum, entstanden dabei auch in unwirtlichen Gegenden wie Hokitika an der sturmgepeitschten Westküste der Südinsel neue Gebetsräume. An den Hohen Feiertagen war die Hokitika Synagoge in der Tankred Street ein Treffpunkt für Juden und Jüdinnen von der ganzen 600 Kilometer langen Westküste.

Einen außerordentlichen Aufschwung erlebte auch die weltweit südlichste deutschsprachige jüdische Diaspora in Dunedin. Im Jahr 1860 bestand die dortige jüdische Bevölkerung lediglich aus fünf Familien, darunter auch jene des Altonaer Großhändlers Adolf Bing (?–1870) und des Jiddisch sprechenden Krakauers Wolf Harris (1833–1926), für deren Importfirma Bing, Harris & Co. das erste Backsteingebäude in Dunedin gebaut wurde. Nach dem Goldfund in Tuapeka 1865 expandierte die jüdische Gemeinde dermaßen rasch, dass sie 1878 bereits 428 Mitglieder, darunter rund 50 deutschsprachige Familien, zählte und eine Synagoge mit 600 Plätzen gebaut wurde.

Gebäude und Institutionen sind in einer Pioniergesellschaft ein wichtiger Ausdruck der Identität einer Gemeinschaft. Die imposante Synagoge im kolonialen Dunedin galt daher als symbolischer Beleg für die Gleichberechtigung der jüdischen Einwanderer in Neuseeland. Zu dieser Zeit waren 80 Prozent der Juden Dunedins Kaufleute, und die Zuwanderung deutschsprachiger Gemeindemitglieder wurde im Rahmen des 1872 eingeführten unterstützten Migrationsprogramms Julius Vogels stark durch die Hallenstein-Michaelis-Theomin Unternehmerdynastie gefördert. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts drehte sich das gesamte jüdische Gemeindeleben um die Einrichtung der Synagoge, da es sonst keine jüdischen Gesellschaften oder Institutionen mit sozialem Charakter gab. Die wenigen deutschsprachigen Juden und Jüdinnen versuchten einige Traditionen des neo-orthodoxen Judentums im weiteren Kreis der anglophonen Gemeinde zu wahren.

Dass die kleine Community deutschsprachiger Juden und Jüdinnen kurz nach ihrer Ansiedlung in Neuseeland florierte, ist nicht allein auf das Geschick und die Hartnäckigkeit ihrer Mitglieder zurückzuführen. Ihre Philanthropie, im Einklang mit dem jüdischen Gesetz der Zedaka, brachte ihnen die Anerkennung der anglophonen Bevölkerung ein. Die egalitäre Kultur Neuseelands, mit ihrem Schwerpunkt auf Fairness, Konsensus und Zusammenarbeit, förderte die rasche soziale Eingliederung der jüdischen Einwander:innen. Sie gehörten denselben Pferderennvereinen und Yachtclubs an wie die überwiegend protestantische Bevölkerung und viele der Kaufleute gingen gelegentlich Geschäftspartnerschaften mit ihr ein. Aufgrund des geringen Frauenanteils in den ersten Siedlerkohorten kam es öfters zu interkonfessionellen Ehen, doch wurden die Bindungen an die jüdische Gemeinde weiterhin aufrechterhalten. Außerdem waren in der Kolonialzeit die Identifikationen zwischen Juden und Māori stark. Mitte des 19. Jahrhunderts behauptete sogar Te Ua Haumēne (1820–1866), der Anführer einer religiösen Bewegung namens Hauhauismus, die Māori seien selbst Huria, einer der Verlorenen Stämme Israels. Dies kam den jüdischen Siedler:innen zugute, da Haumēnes Anhänger aufgrund dieses besonderen Status als ,entfernte Verwandte‘ im Laufe der Neuseeland-Kriege um 1860 ihr Leben verschonten.

Der wirtschaftliche Erfolg und die Chance, im sozialen, politischen und kulturellen Leben des Dominions mitzuwirken, gab den jüdischen Einwanderern Halt und ein Gefühl von Zugehörigkeit. Juden konnten bürgerliche Ämter bekleiden und sich in der Kommunalpolitik wie in der nationalen Politik behaupten. In dieser Hinsicht waren sie ihren neuseeländischen Mitbürgern mit europäischen Wurzeln, den sogenannten Pākehā, gleichgestellt.

Als Parlamentsabgeordneter führte etwa der Posener Samuel Edward Shrimski (1828–1902) das Bildungsgesetz von 1877 ein, das den konfessionellen Charakter der Schulen änderte und das heutige System der freien, weltlichen und obligatorischen Bildung schuf. Großunternehmer wie Hallenstein-Theomin in Dunedin und Gustav Kronfeld in Auckland waren landesweit als Mäzene und Förderer kultureller Aktivitäten bekannt. David Edward Theomins Villa Olveston in Dunedin und Kronfelds Oli Ula in Auckland waren beliebte gesellschaftliche Treffpunkte für Diskussionen, Lesungen und musikalische Veranstaltungen. Als gesellschaftliche und geistige Zentren stärkten sie über Austausch und Unterhaltung das Zugehörigkeitsgefühl zur deutsch-jüdischen diasporischen Community.

Nach ihrer Ankunft in Neuseeland mussten sich die deutschsprachigen jüdischen Einwander:innen als britische Untertanen einbürgern lassen. Englisch war die Landessprache, Deutsch blieb auf die private Sphäre der Familie und des Freundeskreises beschränkt. Auch wenn sie keine einheitliche Diasporakultur mit eigenen Vereinen und Periodika in deutscher Sprache entwickelten, waren die deutschsprachigen Juden und Jüdinnen als eine selbstbewusste Gruppe innerhalb der anglophonen jüdischen Gemeinde erkennbar. Infolge der Einbürgerungen um die Jahrhundertwende stellten sie ein Viertel der gesamten jüdischen Bevölkerung Neuseelands dar, deren Zahl im Jahr 1900 bei 1611 lag. Juden und Jüdinnen stellten somit 0,2 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Viele Familien unterhielten Kontakte zu ihrem Herkunftsland, was die transkontinentale Dimension der kleinen diasporischen Community mit ihren verschiedenen Netzwerken deutlich macht. Da sie großen Wert auf Bildung und Familienbindungen legten, schickten sie ihre Kinder, die fließend Deutsch sprachen, zum Studium nach Deutschland.

Die deutschsprachigen jüdischen Einwander:innen des 19. Jahrhunderts wurden vor allem von der Hoffnung auf eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen beflügelt. Zwar waren die Anfangsjahre ihrer Siedlungstätigkeit von einem harten Existenzkampf geprägt, doch bot das ferne Dominion auch eine größere soziale Mobilität. Erst während des Ersten Weltkriegs wurde auf die deutschsprachigen jüdischen Siedler:innen zunehmender Druck ausgeübt. Sie galten als politisch verdächtig, wurden überwacht und zum Teil als Enemy Aliens sogar interniert. Eine parallele Entwicklung fand während des Zweiten Weltkriegs statt, als eine neue Gruppe deutschsprachiger Juden und Jüdinnen im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit stand. Durch den Zuzug von Geflüchteten gelangte die deutschsprachige jüdische Community zu ihrer historisch höchsten numerischen und wohl auch kulturellen Entfaltung.

Als 1938 mit dem ,Anschluss‘ Österreichs die Situation der in Europa verbliebenen Juden und Jüdinnen immer aussichtsloser wurde, erwogen viele auch ferne Länder in Übersee als mögliche Zufluchtsstätten. Dazu zählte Neuseeland, von dem der Philosoph Karl Popper (1902–1994) aus europäischer Perspektive vermutete: „Es ist zwar noch nicht der Mond, aber nach dem Mond wohl der entfernteste Platz auf der Welt.“ David J. Edmonds/John A. Eidinow, Wie Ludwig Wittgenstein Karl Popper mit dem Feuerhaken drohte. Eine Ermittlung, Stuttgart/München 2001, S. 196. In den Erinnerungen der Geflüchteten wird die Wahl Neuseelands oft mit dem Satz erklärt, dass man so weit wegwollte wie nur möglich. Die eigene Familiengeschichte spielte hier eine wichtige Rolle. So war die ,Wahl‘ Neuseelands für die Berliner Schauspielerin Minnie Kronfeld (1904–1987), später als Maria Dronke bekannt, von den abenteuerlichen Geschichten ihres Vorfahren Gustav Kronfeld beeinflusst.

Das dünn besiedelte Neuseeland – 1936 wies der Zensus 1.573.812 Einwohner:innen aus – war allerdings wenig geneigt, die vor dem Nationalsozialismus Geflohenen aufzunehmen. Durch den Immigration Restriction Act von 1920 war die Einwanderung von Migrant:innen nicht-britischer Herkunft stark limitiert worden. Im Gegensatz zu anderen Ländern wie den USA oder Australien führte Neuseeland auch keine offiziellen Quoten für die Aufnahme europäischer Geflüchteter ein. Die Einwanderungsregelungen sahen im Einzelnen vor, dass ausländische Einwander:innen sogenannte Landing Moneys in Höhe von 200 Britischen Pfund vorweisen mussten. Zudem hatte ein neuseeländischer Staatsbürger oder eine Vereinigung zu garantieren, dass sie dem Staat nicht zur Last fielen, während sie sich verpflichteten, einen Beruf zu ergreifen, der ihnen die Integration in den Arbeitsmarkt ermöglichte.

Wie im Falle etwa Australiens war es für die nach Neuseeland geflohenen Juden und Jüdinnen angesichts der großen Entfernungen und drastischen Einwanderungsbestimmungen wichtig, über die richtigen Kontakte zu verfügen. Meist fungierten die deutschsprachige jüdische Community und karitative Organisationen als Bürgen, darunter die neuseeländische Zweigstelle der australischen Jewish Welfare Society und die 1940 gegründete Wellington Hebrew Philanthropic Society. Die jüdische Gemeinde in Dunedin spielte hier eine entscheidende Rolle, insofern Personen wie Hallenstein und Theomin die deutschsprachige jüdische Diaspora vor Ort maßgeblich gefördert hatten. Hallensteins Schwiegersohn Willi Fels (1858–1946) gründete zusammen mit dem Professor für Genetik Otto Frankl (1900–1998) und Karl Popper den Hilfsverein für Flüchtlinge auf der Südinsel. Der Verein, der von 1938 bis 1940 von Christchurch und Dunedin aus operierte, setzte sich aktiv für die Aufnahme der Geflüchteten ein. 1940 zählte die Gemeinde in Dunedin 250 Mitglieder, von denen 160 aus Deutschland und Österreich kamen.

Knapp 1100 Geflüchtete, das heißt eine geflohene Person pro 1500 Einwohner:innen, konnten den neuseeländischen Behörden ein Einreisevisum abringen – bei mindestens zehnfach so vielen Anträgen. Obwohl die restriktive Einwanderungsgesetzgebung Landwirten, Handwerkern und Technikern den Vorzug gab, waren die meisten Geflüchteten als Ärzte, Anwälte und Kaufleute Angehörige freier Berufe. Bei ihnen handelte es sich überwiegend um junge Männer, daneben wanderten Paare und junge Familien ein. Prominente Persönlichkeiten bildeten die Ausnahme. Neben Karl Popper denkt man hier an den Dichter Karl Wolfskehl (1869–1948) oder die beiden Architekten Ernst Plischke (1903–1992) aus Österreich und Henry Kulka (1900–1971) aus der Tschechoslowakei.

Zahlreiche Familien nutzten ihre diasporischen Netzwerke, um die fernen Bezirke im Südpazifik zu erreichen. Sie bekamen meist ein Transitvisum für Großbritannien und schifften sich dann in London für Neuseeland ein. Die Überfahrt dauerte in der Regel neun Wochen und ging oft über Tanger, Bombay, Colombo und Sydney nach Wellington oder Auckland.

Abb. 3 und 4: New Zealand Line, gedruckt auf Englisch, Januar 1935; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2015/14/232 sowie Georg Lemchen mit seinen Töchtern Hannah Beate und Susanna Renate auf dem Schiff nach Neuseeland, Mai 1935 ; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr.: 2015/14/263. Schenkung von Hannah Templeton, Susi Williams und Barbara Cole. Digitalisierung gefördert durch das Vermächtnis der Familie Adler-Salomon, der Siemens AG, der Berthold Leibinger Stiftung und der Bertelsmann SE & Co. KGaA.

Der kleine Inselstaat im Südpazifik war den meisten jüdischen Geflüchteten bis zu ihrer erzwungenen Ausreise so gut wie unbekannt. Die Ankunft in den Städten Neuseelands bedeutete für viele einen Schock. Der Stil des Kolonialbaus mit kleinen, aus Holz gebauten und mit Wellblech bedeckten Häusern und engen Geschäftsstraßen war ungewohnt. Die Wohnungen – meist mit einer einzigen Wärmequelle ausgestattet – wirkten provisorisch.

Neuseeland trat bereits im September 1939 in den Krieg ein. Die vielen Sonderregelungen, die nach Kriegsausbruch eingeführt wurden, erschwerten zusätzlich den Neuanfang der von Flucht Betroffenen. Im Oktober 1940 wurden alle deutschsprachigen Geflüchteten als ,Feindbürger‘, Enemy Aliens, eingestuft. Sie waren fortan regelmäßiger Meldepflicht, Versammlungsverboten und offiziellen Überwachungen unterworfen, der Besitz von Radios, Fotoapparaten, Landkarten, Ferngläsern, ja sogar Taschenlampen, blieb ihnen untersagt. Die ausgeprägte Angst der Neuseeländer:innen vor deutscher Spionage, die Bespitzelung durch Nachbar:innen und die regelmäßigen Besuche durch die Polizei lösten Befremden und Hilflosigkeit aus. Hinzu kam die quälende Sorge um die in Europa Zurückgebliebenen, mit denen sich kaum kommunizieren ließ.

Der harsche, nervenaufreibende Alltag war oft von einer beruflichen Neuorientierung geprägt. Meist war das eine Anstellung als Haushaltshilfe, Hilfskraft im Wolllager oder Fabrikarbeiter:in. Besonders schwierig stellte sich die Arbeitssituation für Ärzte dar. Um in Neuseeland praktizieren zu können, musste man ein Zusatzstudium mit schwierigen Prüfungen absolvieren und mit zahlreichen Einschränkungen vonseiten der lokalen British Medical Association rechnen. Insgesamt waren es 34 geflohene Ärzte, die bis 1945 in ihrem Beruf Fuß fassen konnten, darunter Dr. Georg Lemchen aus Berlin, der ab 1937 in der Gemeinschaftspraxis seines Bürgen praktizierte. Lemchen sollte nach Kriegsende zwei der insgesamt fünf über den sogenannten Kindertransport nach Neuseeland geretteten Kinder in Pflege nehmen.

Geflüchtete mit einem kaufmännischen Hintergrund, die eine Marktlücke erkannten, bauten aus bescheidenen Anfängen heraus Firmen. Der Wiener Chemotechniker Arthur Hirschbein (1909–1982) etwa nutzte seine Kenntnisse der Ölindustrie zur Etablierung einer Firma für chemische Industrieprodukte, die unter anderem die Neuseeländische Eisenbahn versorgte. Wie viele andere deutschsprachige Juden und Jüdinnen anglisierte Hirschbein seinen Namen und nannte sich später Arthur Hilton.

Im Jahr 1945 waren es an die 123 Geschäfte, die jüdische Geflüchtete gegründet hatten. Manche dieser Firmen wurden zu kriegswichtigen Unternehmen – sieben der Industriezweige gab es bis dahin in Neuseeland nicht.

Obwohl die klassische Geschlechterrollenverteilung in Neuseeland in einem viel stärkeren Ausmaß als in Europa den Alltag dominierte, zwangen die Umstände viele Frauen – wie in vielen anderen Einwanderungsländern –, für den Lebensunterhalt ihrer Familie zu sorgen. So richtete die Schauspielerin Maria Dronke mit beachtlichem Improvisationstalent ihr kleines Wohnzimmer in Wellingtons Hay Street als Studio für Drama und Stimmbildung ein und bildete dort in den Kriegsjahren die erste Generation neuseeländischer Berufsschauspieler:innen aus.

Abb. 5: Die Schauspielerin Maria Dronke im Kreis der Wallis House Residential Drama School Teilnehmenden, 1948; Privatbesitz Monica Tempian.

Ihr Mann Adolf John Rudolf Dronke (1897–1982), der bis 1928 persönlicher Referent von Reichskanzler Wilhelm Marx (1863–1946) im Reichsjustizministerium gewesen war, musste sich währenddessen als Fabrikarbeiter durchschlagen.

Ein oft gebrauchter Schlüsselsatz in den Erinnerungen der Geflüchteten lautete, dass Neuseeland ,sicher‘ und ,langweilig‘ gewesen sei. Zudem war der kleine Inselstaat anglophon und britisch. Die vielen kleinen Dinge des Dominion-Alltags mussten gedeutet, erlernt und umgesetzt werden. Sowohl die Einstufung als Enemy Alien als auch die berufliche Deklassierung waren Schlüsselerfahrungen des Sich-Fremd-Fühlens, des Anders-Seins. Entfremdung und Isolation prägten das Leben vieler Geflüchteter. Die Pflege der deutschen Sprache und Kultur nahm daher einen wichtigen Stellenwert als Trost- und Kraftspender ein.

Mit Kriegsausbruch 1939 wurden von behördlicher Seite keine öffentlichen deutschsprachigen Zusammenkünfte mehr genehmigt. Die einzige feste Institution mit eigenen Räumlichkeiten, die den von Flucht Betroffenen während des Kriegs gesellschaftlichen Austausch bot, war der Tschechische Klub in Wellington. Die aus den annektierten Ländern Geflüchteten wurden nämlich als Friendly Aliens klassifiziert und durften ihr eigenes Coffee House gründen, in dem man sowohl Tschechisch als auch Deutsch sprach. Ansonsten waren alle kulturellen Aktivitäten auf die privaten Haushalte beschränkt. In Wellington führte das Ehepaar Dronke einen literarischen Salon, die Berliner Musikerinnen Erika Schorss (1908–2009) und Marie Vanderwart-Blaschke (1911–2006) spielten in den Vorgärten verschiedener Familien.

In Auckland erlebte eine kleine Gruppe von Geflüchteten den Dichter Karl Wolfskehl als anregenden Repräsentanten europäischer Kultur. In Dunedin trafen sich viele Ärzte, die ihre Umschulung an der Otago Medical School machten, im Apartment des ehemaligen Hamburger Professors für Pharmakologie Walter Griesbach (1888–1968). Gleichzeitig boten die Gesellschaftsabende im Maori Hill Bungalow des österreichischen Gelehrten Caesar Steinhof (1909–1954) eine wichtige Begegnungsmöglichkeit für viele geflohene Familien. In den privaten literarischen und musikalischen Salons konnten sie ihr Bedürfnis nach vertrauter Kultur befriedigen und allmählich auch wichtige soziale Kontaktzonen zu gleichgesinnten Neuseeländer:innen schaffen. Angesichts der geografischen Isolation des kleinen Inselstaates entwickelten sich die Salons so zu zentralen Orten der Begegnung.

Auf der Doppelinsel im Südpazifik gab es in den 1940er Jahren kein Berufstheater, kein Symphonieorchester und keine regelmäßigen Kammermusikkonzerte. Eine Schauspieler- oder Musikerausbildung nach europäischem Vorbild existierte nicht; auch Cafés und Restaurants fehlten. Mit dem Kriegsende 1945 gelang es den deutschsprachigen Geflüchteten, das öffentliche Kulturleben aktiver mitzugestalten. Gemeinsame Kulturinteressen wurden im Rahmen neu gegründeter Vereine und Verbände koordiniert, neue Kommissionen und Projekte ins Leben gerufen. Auf Anregung Maria Dronkes entstand 1945 der erste Verband neuseeländischer Amateur-Theater, The New Zealand Drama Council. Adolf John Rudolf Dronke, ein begabter Amateurcellist, und die Violinistin Erika Schorss waren Gründungsmitglieder des 1946 ins Leben gerufenen neuseeländischen Symphonieorchesters. Auf Initiative des Prager Kaufmanns Fred Turnovsky (1916–1994) gründete sich 1945 der erste Kammermusikverein in Wellington. Die Einrichtung eines Abonnementsystems nach dem Modell des Deutschen Kammermusikvereins in Prag sicherte die kontinuierliche Tätigkeit des neuseeländischen Vereins, der im Gründungsjahr 600 Mitglieder zählte. Zu ersten Gastspielen lud man die Musiker:innen Yehudi Menuhin (1916–1999), Lili Kraus (1905–1986) und Isaac Stern (1920–2001) ein.

Der Verkehr in Künstlerkreisen wurde maßgeblich durch die Entwicklung einer Kaffeehauskultur erleichtert, die geflüchtete Unternehmer förderten wie der in Hamburg geborene Harry Seresin (1919–1994). Nicht zuletzt bildeten viele deutschsprachige Juden und Jüdinnen das Publikum für das sich in der Nachkriegszeit entwickelnde Kulturleben und sicherten durch ihren Kontakt zu internationalen Künstler:innen den Erfolg des neuseeländischen Kulturbetriebs.

Auch in anderen Bereichen eröffneten sich den Geflüchteten in den Nachkriegsjahren neue Handlungsspielräume. 1948 wurde die erste jüdische Bibliothek in Wellington gegründet, die zu einem wichtigen Kulturzentrum avancierte und unter anderem viele Gesamtausgaben deutscher Klassiker aufbewahrte. Gleichzeitig fanden mehrere deutschsprachige Geflüchtete an neuseeländischen Universitäten Anschluss, darunter der in Chemnitz geborene Historiker Peter Munz (1921–2006).

Nach dem British Nationality and Status of Aliens Act (1914) konnten Ausländer:innen, die fünf Jahre in den Dominions ansässig waren, die neuseeländische Staatsbürgerschaft beantragen. Das Department of Internal Affairs in Wellington hatte jedoch im Oktober 1940 die Einbürgerung der vor dem Nationalsozialismus geflohenen Juden und Jüdinnen für die Dauer des Krieges ausgesetzt. Angesichts der bevorstehenden Wahlen 1946 beschloss die Labour-Regierung schließlich, die legale Grundlage für die Integration der Geflüchteten in Neuseeland zu schaffen. Die meisten von ihnen entschlossen sich zu diesem Schritt.

Meist wurde aus den fernen Bezirken im Südpazifik das Land, in dem deutschsprachige Juden und Jüdinnen auch künftig leben wollten. Wie in Neuseeland verbreitet, hatten sich viele ihr Haus selbst gebaut, ihre Kinder waren hier geboren und gingen zur Schule. Deutschsprachige Juden und Jüdinnen hatten eigene Solidaritätsnetzwerke geschaffen und an der kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung Neuseelands Anteil genommen. Denjenigen, die nach Europa besuchsweise zurückkehrten, führte der erste Besuch in der alten Heimat meist die eigene Verankerung ihres Daseins in Neuseeland deutlich vor Augen. Nur sehr wenige erwogen in der Nachkriegszeit eine permanente Rückkehr nach Europa. Dazu zählten Ernst Plischke und Karl Popper, die den großen Druck auf das Individuum, sich in seinem Verhalten und Einstellungen den kolonialen Normen anzupassen, als harte Prüfung empfanden.

Für die Geflüchteten der ersten Generation bildeten die deutsche Sprache und Kultur ein über die Kontinente transportierbares Element ihrer Wurzeln. Die anhaltende Zuneigung zur Herkunftskultur prägte maßgeblich auch die heranwachsenden Kinder in der Diaspora. Viele berichteten von dem seltsamen Gefühl, in Deutschland oder Österreich zu Besuch zu sein, fließend Deutsch zu sprechen, von Niemandem als fremd erkannt zu werden und sich dennoch fremd zu fühlen. Sir Thomas Eichelbaum (1931–2018), Oberster Richter Neuseelands in den Jahren 1989 bis 1999, der in Königsberg (Kaliningrad) geboren und im Alter von sieben Jahren nach Neuseeland geflohen war, führte seine außerordentliche berufliche Leistung auf kulturelle Werte wie Pünktlichkeit, Gründlichkeit und Arbeitsethos zurück, die er seiner deutschen Identität zuschrieb.

Ähnlich reflektiert das individuelle Verständnis des Jüdischseins bei den meisten als Kinder Geflohenen eine säkulare, auf Ethik und Sittlichkeit basierende Weltsicht, die sich bereits in der Elterngeneration angedeutet hatte und durch Erfahrungen von Antisemitismus in jungen Jahren maßgeblich beeinflusst wurde. Damit verbunden ist das Engagement vieler, identitätsstiftende Erinnerungsräume zu schaffen und die neuseeländische Bevölkerung über die Geschichte des deutschsprachigen Judentums aufzuklären. Als im Jahr 2007 das Holocaust Centre of New Zealand (HCNZ) in Wellington eröffnet wurde, erklärte die in Wien geborene Gründungsdirektorin Inge Woolf geborene Ponger (1934–2021), die Hauptanliegen des Zentrums seien das Lernen über die Schoa in neuseeländischen Schulen und die öffentliche Erinnerungsarbeit. Dem HCNZ schließt sich die Holocaust and Antisemitism Foundation Aotearoa New Zealand in Auckland an, deren Arbeit seit 2012 der Erfassung und Archivierung von Überlebendenberichten und der Entwicklung von Ausstellungen gilt. Als langjähriger Vorsitzender der Stiftung engagiert sich der 1935 in Eschwege geborene Robert Narev, einer der wenigen Überlebenden des Ghettos Theresienstadt, für das Erinnern an das Erbe des deutschsprachigen Judentums.

Dagegen fällt bei der zweiten und dritten Generation die Selbstwahrnehmung als Teil der neuseeländischen Bevölkerung auf und die starke Identifikation als Pākehā (europäische Neuseeländer:innen) – eine Bezeichnung, die klare ethnisch-kulturelle Zuordnungen ausschließt und eher auf die vielschichtige Siedlungsgeschichte verweist. Die Schlüsselerlebnisse der Entwurzelung und Neubeheimatung, die in der Erinnerung gespeicherten Gefühle und die Bedeutung der daraus geformten Identitätskonstellationen nehmen eine zentrale Stellung in den Diskussionen der Gruppen der zweiten und dritten Generation in Wellington und Auckland ein. Die Wellingtoner Gruppe wurde 2018 von der Dozentin in Businesskommunikation Irene Buxton geborene Frohlich (*1944) gegründet und hat heute 70 Mitglieder. Die Treffen der Gruppe und besonders die mit den Nachkommen Chemnitzer Geflüchteter in Wellington haben Buxton zufolge entscheidend dazu beigetragen, die Schwierigkeiten zu überwinden, als Kind von geflohenen Eltern am anderen Ende der Welt aufgewachsen zu sein.

Eine aktive deutschsprachige Diasporakultur gibt es in Neuseeland heute nicht mehr. Es scheint aber, dass in den letzten Jahren die offiziellen Besuchsprogramme einzelner deutscher Städte eine positive Rolle spielen, das Interesse an den bislang wenig erforschten Nachlässen deutschsprachiger Juden und Jüdinnen zu wecken. So haben sie unter anderem mehrere Nachkommen zur künstlerischen Auseinandersetzung mit ihrer Familiengeschichte motiviert. Die ersten kritischen Forschungen zur Generation der Geflüchteten, von der Historikerin Ann Beaglehole 1988 begonnen, wurden in den letzten Jahren durch Konferenzen und Publikationen von Wissenschaftler:innen der Victoria University of Wellington und der University of Auckland maßgeblich erweitert. 2024 folgten erste Forschungen und Datenerhebungen zur Geschichte der deutschsprachigen jüdischen Community der Kolonialzeit, die bislang auf eher kurze, vereinzelte Einträge zur Beitragsgeschichte der ersten Siedler:innen begrenzt war.

Gespräch mit der Historikerin Ann Beaglehole über Neuseelands Geflüchtete, Jewish Lives New Zealand: https://www.jewishlives.nz/podcast/episode-3

Gespräch mit Claire Bruell über ihre Erfahrungen als Kind von Überlebenden der Schoa, die Zuflucht in Neuseeland fanden, Jewish Lives New Zealand: https://www.jewishlives.nz/podcast/episode-5

Television New Zealand’s Neighbourhood Series 3 mit Überlebenden der Schoa und dem Holocaust Centre of New Zealand, Folge 31: Karori. Produktionsfirma Satellite Media Ltd: https://youtu.be/7zifCNjdbRQ

The Third Richard, Dokumentarfilm von Danny Mulheron und Sara Stretton über den deutsch-jüdischen Komponisten Richard Fuchs (1887–1947), der nach Neuseeland floh: https://www.youtube.com/watch?v=HjhqfiWjr5k

Eröffnung des Anne Frank Memorial in Wellington, 13.06.2021: https://www.youtube.com/watch?v=lMnxOw_4epA

Dieses Werk unterliegt den Bedingungen der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. Unter Namensnennung gemäß der Zitationsempfehlung darf es in unveränderter Form für nicht-kommerzielle Zwecke nachgenutzt werden.

Dr. Monica Tempian (https://people.wgtn.ac.nz/monica.tempian) ist Germanistin und Dozentin für deutsche Sprache und Literatur an der Victoria University of Wellington in Neuseeland. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Exilforschung und Migrationsgeschichte, multikulturelle Literaturen und deutsch-hebräische Studien. Zuletzt erschienen von ihr u.a. (mit Jan Kühne), Manfred Winkler, „Noch hör ich deine Schritte“. Deutsch- und hebräischsprachige Gedichte, Frankfurt a. M. 2022; (mit Hans-Jürgen Schrader), Manfred Winkler, Haschen nach Wind. Die Gedichte, Wien/Würzburg 2017; Minnie Maria Korten. Ein Schauspielerleben rund um die Welt, Würzburg 2015, in englischer Übersetzung: Maria Dronke. Glimpses of an Acting Life, Wellington 2021; (mit Simone Gigliotti), The Young Victims of the Nazi Regime: Migration, the Holocaust, and Postwar Displacement, London/New York 2016.

Monica Tempian, Refugium im fernsten Gelobten Land. Deutschsprachige Jüdinnen und Juden in Neuseeland, in: Geschichte(n) der deutsch-jüdischen Diaspora, 08.05.2025. <https://diaspora.juedische-geschichte-online.net/beitrag/gjd:article-8> [21.12.2025].