Jeanne Mandello (1907–2001)

Geboren am 18. Oktober 1907 in Frankfurt am Main, Deutschland

Gestorben am 17. Dezember 2001 in Barcelona, Spanien

Tätigkeit: Fotografin

Migration: Frankreich,

1934 | Uruguay, 1941 |

Brasilien, 1953 |

Spanien, 1959

Arno Grünebaum (1905–1990) (Künstlername: Arno Mandello)

Geboren am 9. Oktober 1905 in Fulda, Deutschland

Gestorben im Juli 1990 in Salento, Italien

Tätigkeit: Fotograf, Maler, Handelsvertreter

Migration: Frankreich,

1934 | Uruguay, 1941 |

Frankreich, ca. 1955 |

Italien, ca. 1968

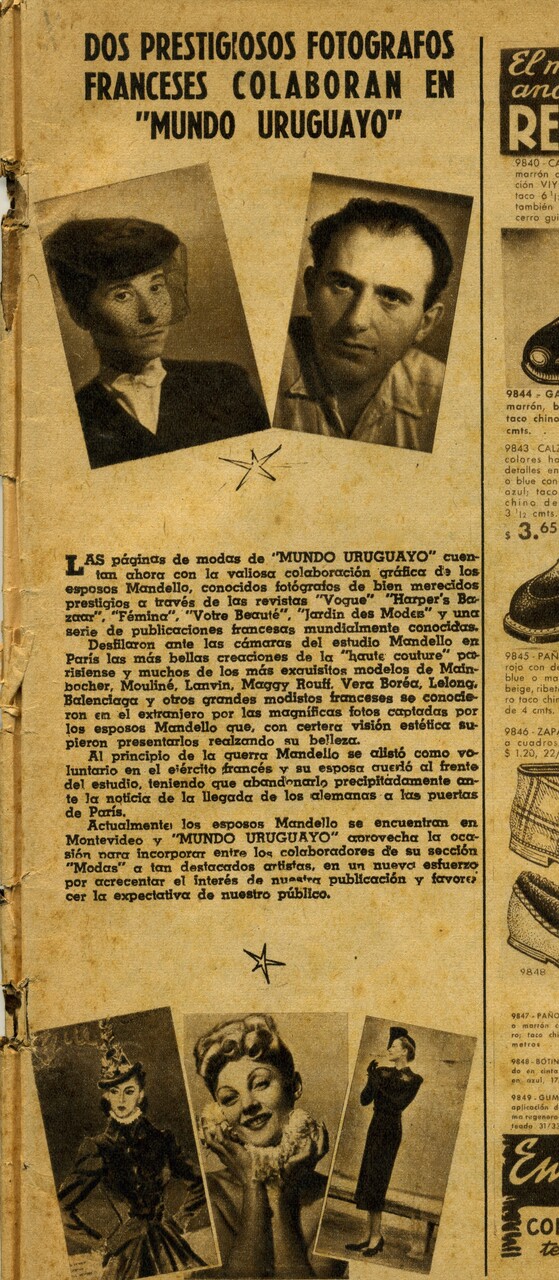

„Zwei renommierte französische Fotografen arbeiten mit ‚Mundo Uruguayo‘ zusammen“ „Dos prestigiosos fotógrafos franceses colaboran en ‘Mundo Uruguayo’”, in: El Mundo Uruguayo, Nr. 1257, 1943, S. 41 (alle Übersetzungen von der Verfasserin)., schrieb 1943 die uruguayische Zeitschrift El Mundo Uruguayo. Gemeint damit waren die beiden in Deutschland geborenen, nun staatenlosen, jüdischen Flüchtlinge Jeanne und Arno Mandello. Von Anfang 1934 bis Mitte 1941 hatten die Mandellos in Frankreich – bis zum Kriegsausbruch in Paris – gelebt, wo sie als Fotograf:innen tätig gewesen waren. Doch war dies der einzige Grund, warum sie sich in Uruguay als ,Franzosen‘ vorstellten?

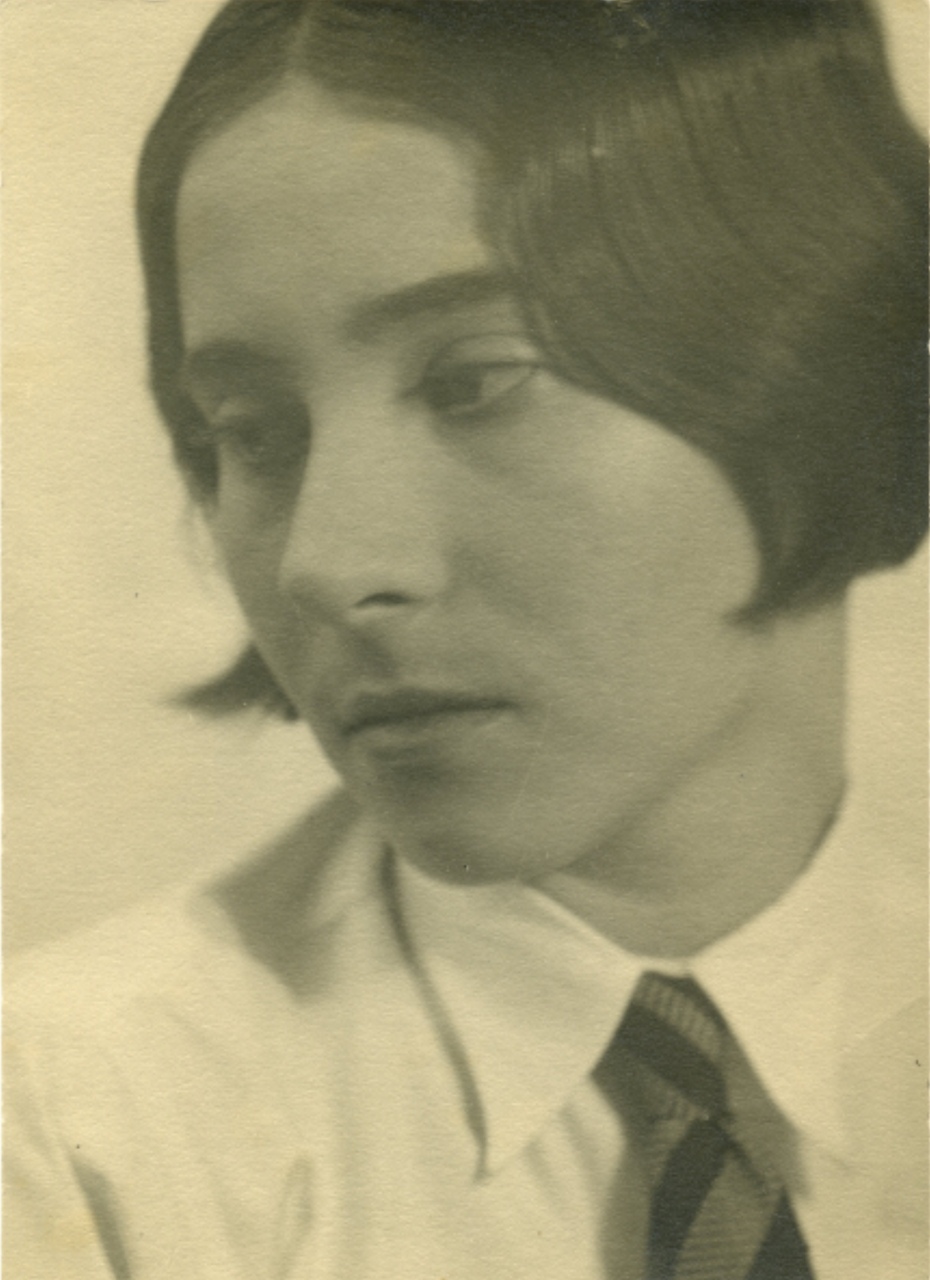

Abb. 1: Jeanne und Arno Mandello in Montevideo, ca. 1948; Privatsammlung Isabel Mandello de Bauer.

Jeanne Mandello wuchs in Frankfurt am Main als Johanna Mandello in einer jüdischen Familie auf, in der die Religion kaum eine Rolle spielte. Man beging zwar die hohen jüdischen Feiertage, feierte aber auch Weihnachten. Die Familie war wie viele andere deutsch-jüdische Familien des städtischen Bildungsbürgertums akkulturiert. Mandellos Vater leitete ein Kaufhaus in der Stadt, die schon früh verstorbene Mutter hatte sich um die musische Ausbildung der zwei Töchter bemüht. Mandello besuchte die Höhere-Elisabethen-Mädchenschule, wo sie mal in den protestantischen, mal in den jüdischen Religionsunterricht ging.

Nach ihrem Schulabschluss setzte sie durch, eine Ausbildung zur Fotografin machen zu dürfen. Sie zog nach Berlin, wo sie an der renommierten Photographischen Lehranstalt des Lette-Vereins, die seit 1890 Fotografiekurse für Frauen anbot, angenommen wurde und sich auch äußerlich an das Ideal der modernen ,Neuen Frau‘ anpasste.

Abb. 2: Porträt Johanna Mandello, Foto Nathalie von Reuter, 1930; Privatsammlung Isabel Mandello de Bauer.

Mit einer früheren Kommilitonin, Nathalie von Reuter (1911–1990), eröffnete Mandello nach einer Lehrzeit in der Agentur Wolff & Tritschler und der bestandenen Gesellenprüfung ein eigenes Fotostudio in Frankfurt, was in der Weimarer Republik eine zunehmend häufige Konstellation war: Man denke nur an Grete Sterns (1904–1999) und Ellen Auerbachs (1906–2004) Berliner Agentur ringl + pit.

Als Mandello den 1905 in Fulda geborenen Handelsvertreter Arno Grünebaum kennenlernte, wurde dieser nicht nur ihr Partner und späterer Ehemann, sondern sie bildete ihn auch zum Fotografen aus. In späteren Jahren arbeiteten die beiden teilweise zusammen, oder aber Grünebaum beschaffte die Aufträge und Mandello fotografierte. Auch hier zeigt sich wieder eine neue Form der Emanzipation, die vielen jungen Frauen aus bürgerlichen Familien der damaligen Zeit offensichtlich selbstverständlich war.

Mandello erwähnte in zwei in den 1990er Jahren mit ihr geführten Interviews Jeanne Mandello wurde 1994 von Susanne Knöner für das Museum Folkwang interviewt (dieses Interview befindet sich in der Fotografischen Sammlung des Museum Folkwang in Essen) und 1997 von Mercedes Valdivieso für eine ihr gewidmete Ausstellung in Barcelona (abgedruckt im von Valdivieso herausgegebenen Ausstellungskatalog Mandello. Fotografías 1928–1997, Barcelona 1997). nie, dass sie jüdisch war. Dies schien in ihrem Umfeld keine Rolle gespielt zu haben. Und doch heiratete sie den ebenfalls aus einer jüdischen Familie stammenden Arno Grünebaum oder hatte den Auftrag, das konservativ-jüdische Gumpertz’sche Siechenhaus in Frankfurt abzulichten. Wenn Mandello auch die Religion unwichtig war, so bestand ihr soziales und kulturelles Umfeld – wie das vieler ,assimilierter‘ Jüdinnen und Juden in Deutschland – aus zahlreichen jüdischen Freund:innen und Bekannten.

Mandello und ihr Mann verließen schon Ende 1933 Deutschland, um nach Paris zu ziehen, da sie die von den Nationalsozialist:innen ausgehende Gefahr erkannt hatten. Erstens sahen sie wohl, dass Jüdinnen und Juden nun bei Auftragsvergaben gemieden wurden, wie es etwa dem Frankfurter Schwestern-Fotografinnen-Duo Nini (1884–1943) und Carry Hess (1889–1957) erging, denen das Frankfurter Theater schon 1933 einen Vertrag aus ,rassischen Gründen‘ kündigte. Zweitens berichtete Jeanne Mandello später, dass sie sowohl von einem Bekannten, dem SPD-Abgeordneten Erik Nölting (1892–1953), als auch von ihrem Onkel Richard Seligsohn (1874–?), der für eine internationale Schallplattenfirma arbeitete, gewarnt worden war.

In Paris baute sich das Paar ein Fotostudio auf und konzentrierte sich auf sein neues Leben. Mandello erinnerte sich später, dass es dort viele andere deutsche Emigrant:innen gegeben hätte, sie es aber vorzog, die Nähe zur einheimischen Bevölkerung zu suchen. Ihre Annäherung an die französische Gesellschaft spiegelte sich auch im Namen. So nannte sich Mandello, zumindest inoffiziell, ,Jeanne‘ statt ,Johanna‘, während ihr Ehemann als Künstlernamen ihren Nachnamen annahm. ,Mandello‘ funktionierte in der Tat in allen Sprachen und hatte darüber hinaus, im Gegensatz zu ,Grünebaum‘, keine jüdische Konnotation. Ob dies eine bewusste oder unbewusste Überlebensstrategie war, muss offenbleiben. Beide wollten wohl nicht auf ihre jüdische Abstammung reduziert werden, sondern frei und selbstbestimmt leben.

In Paris, das in den 1930er Jahren zu einem Zentrum des deutschsprachigen künstlerischen und politischen Exils wurde, verkehrten die Mandellos in mehreren, sich teilweise überlappenden Kreisen: So hatte Jeanne Mandello französische Bekannte aus der Modebranche, aber pflegte auch Freundschaften mit deutschen Jüdinnen und Juden wie dem Münchner Fotografen Hermann Landshoff (1905–1986). Sie schuf sich so ein Netzwerk der gegenseitigen Unterstützung und Solidarität. Über Kontakte ihres Onkels Richard Seligsohn bekam das Paar erste Aufträge und machte sich einen gewissen Namen in der Modebranche, bis zu Aufträgen für das Pariser Modeunternehmen Balenciaga in der renommierten Modezeitschrift Vogue.

Die Kriegsjahre müssen demütigend und zutiefst enttäuschend für die Mandellos gewesen sein. Als deutscher Staatsangehöriger wurde Arno Mandello nach Kriegsausbruch im September 1939 als ,feindlicher Ausländer‘ interniert, konnte sich aber bei der Fremdenlegion verpflichten und verbrachte einige Monate in Algerien. Die französischen Streitkräfte nahmen ihn nicht auf. Mandello stellte die Situation später so dar, als habe ihr Mann sich freiwillig bei der Armee verpflichtet und als hätten beide daraufhin die französische Staatsbürgerschaft erworben. Tatsächlich wurde ihnen im Oktober 1940 die deutsche Staatsangehörigkeit vom NS-Regime aberkannt und sie waren staatenlos.

Jeanne Mandello blieb zuerst in Paris und wurde im Mai 1940, wie zahlreiche andere deutschstämmige Frauen, darunter die Philosophin Hannah Arendt (1906–1975), im französischen Konzentrationslager Gurs in Südwestfrankreich interniert. Vermutlich wurde sie wie viele der ,Mai-Frauen‘ im Juni 1940 nach dem Waffenstillstand befreit.

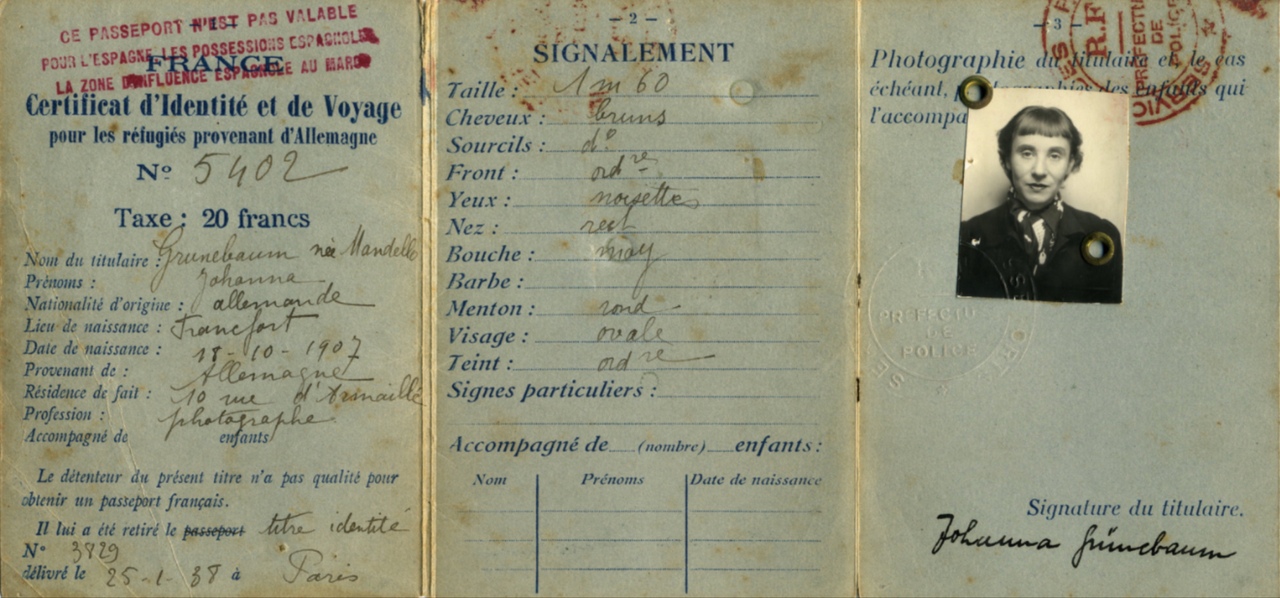

Abb. 3: Johanna Mandellos (Johanna Grünebaums) französisches Ausweis- und Reisedokument für „Flüchtlinge aus Deutschland“ („réfugiés provenant d’Allemagne“), 1938; Privatsammlung Isabel Mandello de Bauer.

Kurz darauf konnte Mandello über das Rote Kreuz Kontakt zu ihrem Mann aufnehmen, der nach dem deutsch-französischen Waffenstillstand demobilisiert wurde und sich zu ihr in ein Dorf in Südwestfrankreich begab, wo sich das Ehepaar mit Gelegenheitsarbeiten bei lokalen Bauern und Unternehmern über Wasser hielt und sich um Ausreisepapiere bemühte. Nach Paris konnten sie nicht mehr zurück, und tatsächlich wurde ihr dortiges Fotostudio im Januar 1942 versiegelt, von den deutschen Besatzern leergeräumt und ,arisiert‘. Wie sich Arno Mandello in dieser Zeit fühlte, geht aus seinen persönlichen Aufzeichnungen hervor. So beschrieb er sich selbst als ,Paria‘, ein Ausgestoßener, der Bitternisse und Enttäuschungen erlebt hatte und dennoch dankbar und hoffnungsvoll bleiben wollte. In seinem Tagebuch hielt Mandello, der nicht religiös lebte, 1941 fest: „Ich muss an das Vergangene denken, an mein Elternhaus, den Großvater, der so starken Glaubens war. Ich Zweifler, der mit Vernunftesgründen (sic) alles zu erklären sucht, es beginnt sich in mir eine Stimme zu regen, wie schwer mir das fällt zu hören und lauschen, die spricht, glaube an das Gute! Wie glücklich, glauben zu können.“ Persönliche Erinnerungen von Arno Grünebaum, verschiedene Daten, (hier Mai 1941), ohne Seitenzahlen, Privatsammlung Mandello de Bauer.

Wieder einmal über den Onkel Seligsohn, der schon in Argentinien lebte, erhielten sie Visa für die Einreise nach Uruguay. Im Sommer 1941 konnten die Mandellos schließlich Frankreich verlassen und brachen nach Südamerika auf. Auch ihr Vater sollte das Land etwas später erreichen; ihre Schwester war bereits 1939 über Montevideo nach Argentinien emigriert.

Uruguay stand ab 1942 auf der Seite der Alliierten, hatte jedoch schon davor als traditionelles Einwanderungsland europäische Emigrant:innen aufgenommen. Schätzungen zufolge fanden zwischen 1933 und 1945 rund 7.000 bis 10.000 deutschsprachige Jüdinnen und Juden dort Zuflucht. Wie die meisten ließen sich auch die Mandellos in der Hauptstadt Montevideo nieder, wo sie wieder als Fotograf:innen tätig wurden, sich einen Namen machten und mit zahlreichen Vertreter:innen der Kultur- und Kunstszene bekannt wurden. So porträtierte Jeanne Mandello den Maler Joaquín Torres García (1874–1949), den Schriftsteller Jules Supervielle (1884–1960) sowie die Dichter Rafael Alberti (1902–1999) und María Teresa León (1903–1988). Darüber hinaus dokumentierte sie zahlreiche Bauten uruguayischer Architekten, die sich an die moderne Architektur des Bauhaus anlehnten.

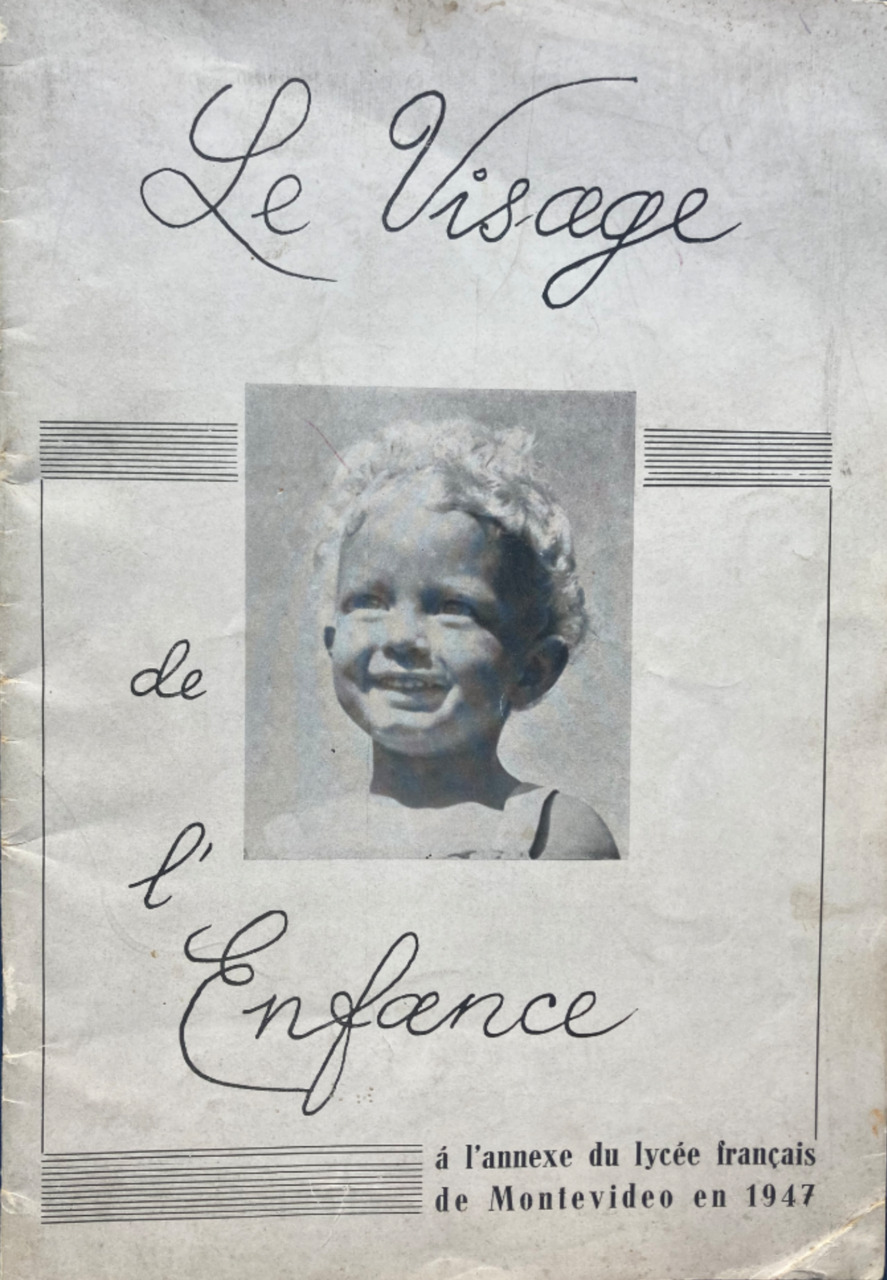

Die Mandellos stellten sich, zumindest öffentlich, als ,Franzosen‘ vor und suchten die Nähe der französischen Immigrant:innen. Jeanne Mandello berichtete, dass sie gleich nach der Ankunft Französischunterricht geben wollte und als Fotografin für das französische Gymnasium in Montevideo arbeitete.

Abb. 4: Broschüre des französischen Gymnasiums (Lycée français) in Montevideo mit Fotos von Jeanne Mandello, 1947; Privatsammlung.

Gleichzeitig baute das Ehepaar gute Kontakte, vielleicht sogar Freundschaften, zu anderen deutsch-jüdischen Exilant:innen auf. In seiner Autobiografie erwähnte der ebenfalls nach Uruguay geflohene Journalist, Kritiker und Lektor J. Hellmut Freund (1919–2004), wie er die Mandellos der angesehenen uruguayischen Kunstmäzenin Susana Soca (1906–1959) vorstellte. Freund zufolge war es nicht schwer, das Fotograf:innenehepaar, das ein eigenes Studio in Paris geführt hatte, mit Soca und anderen namhaften Personen in Montevideo zusammenzubringen.

Freund liefert einen weiteren Schlüssel zum Verständnis dafür, warum sich die Mandellos in Uruguay – überwiegend – als Französin und Franzose ausgaben. So seien neben spanischen vor allem französische Schauspieler:innen in Montevideo begrüßt und verehrt worden, wobei man hier sicherlich eine Analogie zwischen Schauspieler:innen und Künstler:innen allgemein herstellen kann.

Freund, der in Berlin aufgewachsen und 1939 mit seinen Eltern nach Uruguay geflohen war, war bestens mit der deutsch-jüdischen Community Montevideos verknüpft. Es gab dort seit 1934 einen Hilfsverein für deutschsprechende Juden und ab 1936 die deutsch-jüdische Nueva Congregación Israelita de Montevideo, die ein wöchentliches Gemeindeblatt herausgab, das ab 1941 von Freunds Vater Georg Freund (1881–1971) geleitet wurde.

Während Jeanne Mandello später nicht über ihre (deutsch-jüdische) Zugehörigkeit sprach, schilderte Freund seine neue, hybride Identität folgendermaßen: „Meine Existenz in Montevideo war zweistimmig: Da waren die Schicksalsgenossen, manche unter ihnen mehr Emigranten als Immigranten. Man verkehrte miteinander. […] Vergangenheit abstreifen, Herkunft leugnen, die deutsche, die jüdische, die deutsch-jüdische, konnte ich nicht. In den uruguayischen Alltag einzutreten, sich zu verständigen, also möglichst geläufig das Spanisch des Río de la Plata zu sprechen, war notwendig und selbstverständlich.“ J. Hellmut Freund, Vor dem Zitronenbaum. Autobiografische Abschweifungen eines Zurückgekehrten, Frankfurt a. M. 2005, S. 336.

Auch Mandello lernte Spanisch, doch im Alltagsleben, „einfach so“, wie sie später berichtete, und nie grammatikalisch ganz einwandfrei. Die Herkunft schien sie weitgehend abgestreift zu haben. Und dennoch gibt es Hinweise auf einen Rückzug auf deutsch-jüdische Kontakte in Montevideo, die als eine Art Sicherheitsnetz fungierten, mit dem man jedoch nicht an die Öffentlichkeit ging. Jeanne und Arno Mandello erhielten 1949 die uruguayische Staatsangehörigkeit, die sie bis an ihr Lebensende behielten. Einen deutschen Pass beantragten sie – anders als einige andere Jüdinnen und Juden in Uruguay – nicht.

Abb. 5: “Dos prestigiosos fotógrafos franceses colaboran en ‘Mundo Uruguayo’”, in: Mundo Uruguayo, Nr. 1257, 1943, S. 41; Privatsammlung Isabel Mandello de Bauer.

Das Ehepaar Mandello trennte sich Anfang der 1950er Jahre, blieb jedoch freundschaftlich verbunden. Jeanne Mandello heiratete in zweiter Ehe den nach Brasilien geflohenen jüdischen Journalisten Lothar Bauer (1905–1968), den sie aus Frankfurt kannte. Sie hatte ihn in Rio de Janeiro wieder getroffen, als die Mandellos 1952 dort eine Ausstellung im Museum der modernen Kunst hatten. Als Bauer Ende der 1950er Jahre für die Frankfurter Zeitung in Deutschland arbeiten sollte, wollte Mandello nur eines: schnell wieder weg. In einem Interview von 1997 erinnerte sie sich an diese Zeit: „In Frankfurt war ich sehr unglücklich […]. Es regnete die ganze Zeit, alles war so traurig und erschien mir schrecklich. Manchmal ging ich in den botanischen Garten. Dort gab es Gewächshäuser mit tropischen Palmen und ich saß dort – wenigstens war es warm und feucht und das gefiel mir – und ich fühlte mich wohl und weinte“. Interview Valdivieso 1997, S. 18.

Ihren Aufenthalt in Deutschland nutzte sie jedoch, um 1958 einen Antrag auf Entschädigung beim Land Hessen zu stellen. Wie andere deutsche Jüdinnen und Juden, die die Schoa überlebt hatten, beantragte sie wahrscheinlich eine ,Wiedergutmachung‘ für die Zerstörung ihres Elternhauses während des Kriegs und damit aller fotografischen Arbeiten aus ihren deutschen Jahren.

1959 konnte Lothar Bauer sich nach Spanien versetzen lassen, wo Mandello bis zu ihrem Tod 2001 lebte und als Fotografin arbeitete. Erst als das Museum Folkwang in Essen sie für die bahnbrechende Ausstellung Fotografieren hieß teilnehmen. Fotografinnen der Weimarer Republik im Jahre 1994 kontaktierte, trat sie wieder in Kontakt mit Deutschland und ihrem eigenen Deutsch-Sein. Mandello reiste zur Ausstellung und war glücklich, dort andere Fotografinnen kennenzulernen, die einen ähnlichen Lebensweg wie sie hatten, so zum Beispiel die in die Schweiz emigrierte Fotografin und Kunsthändlerin Marianne Breslauer (1909–2001).

Arno Mandello kehrte 1955 nach Frankreich zurück. Zusammen mit der englischen Künstlerin Helen Ashbee (1915–1996) zog er Ende der 1960er Jahre nach Apulien auf einen Bauernhof, wo er weiterhin künstlerisch tätig war. 1966 wurden seine Fotogramme und -collagen, die er auch ,Light scapes‘ nannte, in der Kunsthalle Düsseldorf ausgestellt.

Im Gegensatz zu Jeanne Mandello zog es ihn am Ende seines Lebens, als er schwer krank im Sterben lag, wieder zu seinen jüdischen Wurzeln zurück. So schilderten Freunde, dass sie eigens einen Rabbiner aus Rom an sein Krankenbett kommen ließen. Arno Mandello war schon seit Tagen nicht mehr ansprechbar, reagierte jedoch plötzlich auf die jiddische Ansprache des Rabbiners. Er antwortete, ebenfalls auf Jiddisch, betete und sang mit dem Gelehrten. Einige Tage später soll Mandello friedlich verstorben sein.

Heute lebt das künstlerische Werk von Jeanne und Arno Mandello, die während des Nationalsozialismus wegen ihrer jüdischen Herkunft gezwungen waren, zwischen Ländern, Kontinenten und Sprachen zu jonglieren, in Sammlungen und Wechselausstellungen fort. Ihre vielschichtige Identität entzieht sich dabei einer eindeutigen Definition. Zumindest in Frankreich und in Uruguay standen sie jedoch mit einem Fuß auch in der deutsch-jüdischen Diaspora.

Webseite über Jeanne Mandello, Redaktion: Sandra Nagel: http://jeannemandello.com/

Interview mit Jeanne Mandello, durchgeführt von Susanne Knöner, für das Museum Folkwang, Essen, 1994. Fotografische Sammlung des Museum Folkwang.

Persönliche Sammlung Familie Mandello de Bauer, darunter persönliche Erinnerungen von Arno Grünebaum (verschiedene Daten, ohne Seitenzahlen) und Ausweispapiere von Jeanne Mandello.

Artikel über Jeanne Mandello, erstellt von Marion Beckers für das Verborgene Museum: https://www.dasverborgenemuseum.de/kuenstlerinnen/mandello-jeanne

Dieses Werk unterliegt den Bedingungen der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. Unter Namensnennung gemäß der Zitationsempfehlung darf es in unveränderter Form für nicht-kommerzielle Zwecke nachgenutzt werden.

Sandra Nagel ist Gymnasiallehrerin in Deutsch und Geschichte in Paris sowie freiberufliche Kuratorin und Forscherin (https://pastnotpast.com/), unter anderem für das Imperial War Museum, das Mémorial de la Shoah und das französische Kulturnetzwerk im Ausland. Ihre Forschungsschwerpunkte bilden der Holocaust allgemein, deutsch-jüdisches Exil und Internierungen in Frankreich, besonders im Lager Les Milles, und die Rehabilitation vergessener Künstler:innen wie etwa Jeanne Mandello. Zuletzt erschienen von ihr sind die Beiträge „Curatorship and Gender Exhibition design“ in Routledge Companion to Global Photographies, London 2024 sowie „Ilse Salberg – creating ‘order’ in times of chaos“ in Enunciación visual, Universidad de Palermo Buenos Aires 2025.

Sandra Nagel, Jeanne und Arno Mandello, in: Geschichte(n) der deutsch-jüdischen Diaspora, 08.05.2025. <https://diaspora.juedische-geschichte-online.net/beitrag/gjd:article-7> [28.02.2026].