Nach der Schoa wurde Australien neben den USA zu einem der bedeutendsten Zentren jüdischen Lebens in der Diaspora. Doch bereits seit dem 19. Jahrhundert bestand auf dem Kontinent in Ozeanien eine wachsende jüdische Gemeinschaft. Während die große Auswanderungswelle ab den 1820er Jahren die Mehrheit der deutschen Jüdinnen und Juden westwärts in die Vereinigten Staaten führte, entschieden sich einige, in die entgegengesetzte Richtung nach Australien zu emigrieren. Die ersten jüdischen Einwanderer kamen bereits mit den Gefangenentransporten seit 1788 in die britische Strafkolonie. Obwohl die überwiegende Mehrheit der Gefangenen britischer Herkunft war, finden sich auf den Transportlisten auch einige jüdische Häftlinge aus deutschsprachigen Ländern. Eine im Englischen als ,free settlers‘ bezeichnete freie Besiedlung Australiens setzte in den 1820er Jahren ein. Schließlich war es der sogenannte Gold Rush, der Goldsucher und Geschäftsleute seit Mitte des 19. Jahrhunderts auf den entlegenen Kontinent lockte – unter ihnen Jüdinnen und Juden, die dort die ersten Jüdischen Gemeinden Australiens mitbegründeten.

Im 20. Jahrhundert kam diesen Gemeinden eine wichtige Rolle als Zufluchtsort zu. Auch wenn die australische Regierung die Einwanderung nach 1933 stark reglementierte, wurde Australien zu einem wichtigen Refugium für jüdische Flüchtlinge aus Europa. Unter ihnen waren rund 3.500 Jüdinnen und Juden aus dem deutschsprachigen Raum. Mit Ende des Krieges 1945 fanden circa 20.000 Schoa-Überlebende in Australien eine neue Heimat – eine Tatsache, die im heutigen vielfältigen jüdischen Leben, aber auch in der Erinnerungskultur des Landes weiterhin sichtbar ist: Mit über 50 Jüdischen Gemeindezentren, rund 70 Synagogen und drei bedeutenden Jüdischen Museen zählt Australien zu einem wichtigen Zentrum der jüdischen Diaspora.

Bereits seit dem 17. Jahrhundert unternahmen unter anderem portugiesische und niederländische Seefahrer mehrere Erkundungsreisen der Küstenregionen ,Neuhollands‘, wie Australien zunächst bezeichnet wurde. Schließlich war es der Engländer James Cook (1728–1779), der als offizieller Entdecker des Kontinents in die Geschichtsbücher der westlichen Welt einging. Als Großbritannien unter König Georg III. (1738–1820) im Unabhängigkeitskrieg 13 seiner nordamerikanischen Kolonien verlor und damit ein Großteil der von den Briten gegründeten Strafkolonien nicht mehr zur Verfügung stand, bot der vermeintlich menschenleere Kontinent eine attraktive Alternative.

Der Transport von Sträflingen in die entlegenen britischen Kolonien wurde bis 1868 praktiziert. Unter den transportierten Sträflingen befanden sich hunderte jüdische Männer und Frauen aus dem British Empire, darunter aber auch einige aus Preußen, Hessen, Baden und Bayern, die im Zuge längerer oder kürzerer Aufenthalte im Vereinigten Königreich mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren und als Gefangene der britischen Krone in der ersten Kolonie New South Wales landeten. Dass der entlegene Kontinent keineswegs unbewohnt war, sondern bereits seit über 50.000 Jahren Torres-Strait-Islanders und Aboriginal People dort lebten, wurde ignoriert. Auch nach dem Zusammenschluss der einzelnen britischen Kolonien zum Commonwealth of Australia im Jahr 1901 wurden der indigenen Bevölkerung keine Bürgerrechte zuerkannt. Die sogenannte White Australia Policy richtete sich in erster Linie gegen Einwander:innen aus Asien, betraf jedoch faktisch alle ,Nicht-Europäer‘ und damit auch Jüdinnen und Juden, die aus Osteuropa stammten und nicht naturalisierte britische Bürger:innen waren. Bis heute ist die indigene Bevölkerung Australiens von Benachteiligung, Ausgrenzung und Rassismus betroffen.

Die erste Zensuserhebung von 1828 zählte 150 Juden in den kolonialen Ansiedlungen an den Küstenregionen Australiens. Für diesen Zeitraum sind auch mindestens 13 Juden aus den deutschen Ländern nachweisbar. Aus Port Jackson formte sich in den Jahren zwischen 1810 und 1820 allmählich die Stadt Sydney, wo 1844 die erste Synagoge eröffnet wurde. In Hobart, einer Stadt auf der Insel Van Diemen‘s Land, hatte sich bereits 1843 der Wunsch nach einer Synagoge der jüdischen Gemeinschaft erfüllt, die etwa 260 Mitglieder zählte. Für die Häftlinge wurden gesonderte Bänke aufgestellt, die bis heute dort erhalten sind. Die Hobart Synagoge ist das älteste, durchgehend genutzte Synagogengebäude Australiens. Auch deutsche Jüdinnen und Juden ließen sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Hobart nieder, so etwa der aus Preußen stammende Jacob Frankel (1812–1899) einer der Gründungsmitglieder der Hobart Hebrew Congregation, oder Leo Susman (1832–1903) aus Altona, der ein modernes Kaufhaus mit Waren aus Europa in Hobart begründete.

Abb. 1: Die Synagoge von Hobart, errichtet im

Neo-Ägyptischen Stil, um 1900. Die Inschrift über dem Portal zitiert Exodus 20,24 „בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך“

(„An

alljedem Ort, daran ich meines Namens gedenken lasse, will ich zu dir kommen und dich

segnen“); Pretyman Family Estate, Libraries Tasmania’s Online

Sammlung: https://libraries.tas.gov.au/Digital/NS3121-1-7/NS3121-1-7-1.

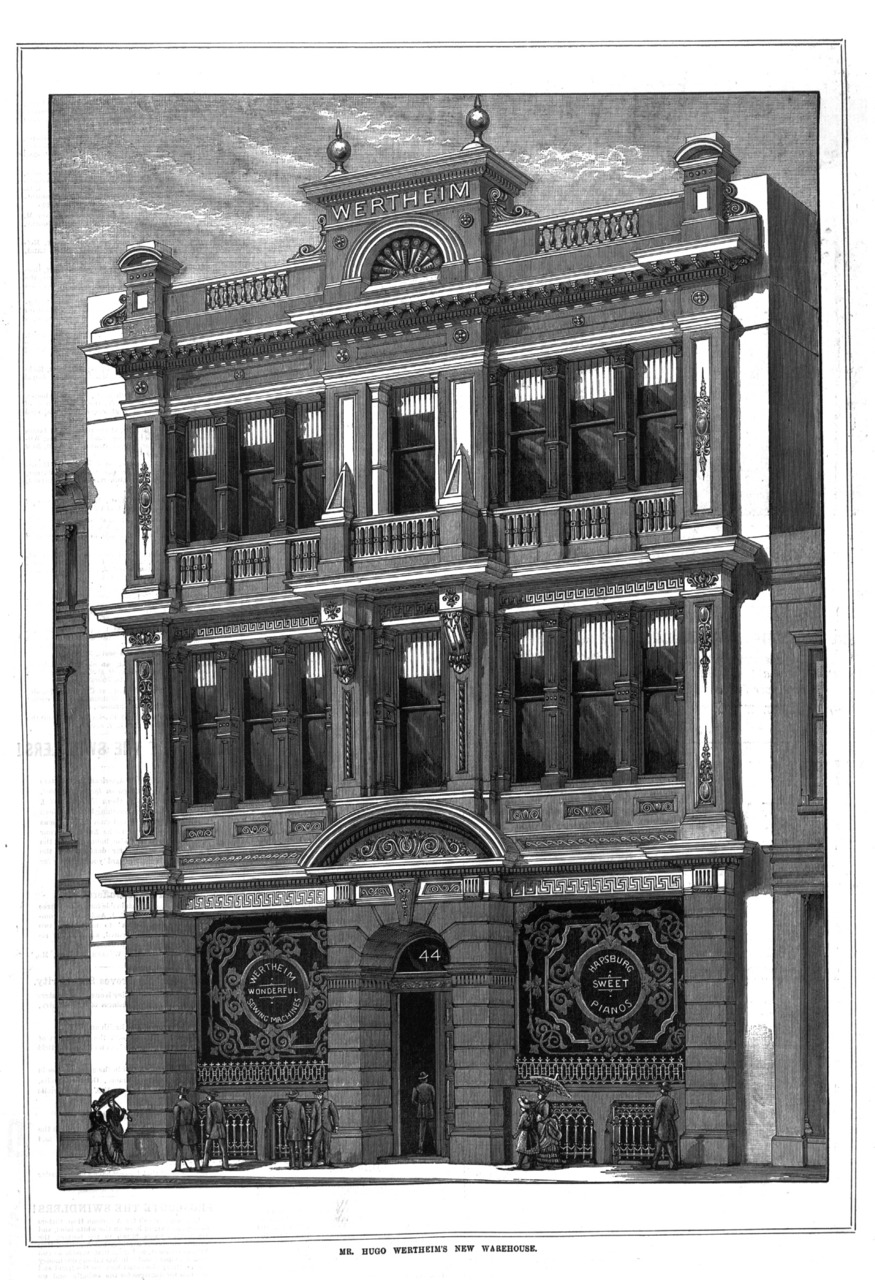

Im südöstlichen Australien entwickelte sich um das Jahr 1835 allmählich eine größere Siedlung, aus der schließlich die Stadt Melbourne hervorging. Bereits 1839 fanden die ersten jüdischen Gottesdienste statt und 1841 wurde die Jewish Congregational Society gegründet. Schon im Jahr 1865 hatte Melbourne Sydney im Wachstum überholt und die Entdeckung von Gold hatte die Stadt bis in die 1880er Jahre zu einer der reichsten der Welt gemacht. Menschen aus allen Erdteilen zog es nach ,marvellous Melbourne‘, wo sich auch jenseits der Goldfelder wirtschaftliche Möglichkeiten eröffneten. Einige deutsche Jüdinnen und Juden, die in ihren Heimatorten durch viele Einschränkungen und Auflagen diskriminiert wurden, erhofften sich ebenfalls im Bereich des Handels ein Auskommen in den Kolonien. Hatte die jüdische Bevölkerung von Victoria 1851 nur rund 350 Personen gezählt, war die Gemeinde zehn Jahre später schon auf beinahe 3.000 Mitglieder angewachsen. 1870 wurde bereits eine zweite Synagoge der St Kilda Hebrew Congregation in der Albert Street eröffnet. Begründer dieser neuen Gemeinschaft war der aus Lüdge bei Hannover stammende Unternehmer Moritz Michaelis (1820–1902), der zudem als preußischer Konsul fungierte. Melbourne wurde zu einem wichtigen Handelszentrum. Die große Mehrheit der sich dort ansiedelnden Jüdinnen und Juden kam aus dem deutschsprachigen Raum. So etwa Hugo Wertheim (1854–1919) aus dem hessischen Lispenhausen, der sich 1875 in Melbourne niederließ und dort ein florierendes Unternehmen begründete, das Nähmaschinen, Fahrräder, Klaviere und andere mechanische Geräte aus Europa nach Australien importierte. Auch die Familie Gotthelf aus Burgdorf bei Hannover begründete mit Feldheim, Gotthelf & Co. ein Handelsunternehmen in Sydney, welches eines der modernsten Kaufhäuser Australiens hervorbrachte.

Abb. 2: Außenfassade des dreistöckigen Wertheim-Kaufhauses in der Lonsdale Street, Melbourne, 1886; ; Public Domain, State Library Victoria: http://handle.slv.vic.gov.au/10381/252215.

In den ländlicheren Gegenden entstanden ebenfalls Jüdische Gemeinden. Die Orte Ballarat und Bendigo, jeweils nordwestlich von Melbourne im Landesinneren gelegen, avancierten zu bedeutenden Goldgräberzentren, wo sich zahlreiche Jüdinnen und Juden aus dem deutschsprachigen Raum ansiedelten. Die erste Synagoge Ballarats wurde im Jahr 1855 eingeweiht, sechs Jahre später war bereits die zweite Synagoge errichtet, die bis heute existiert. Emanuel Steinfeld (1828–1893), ursprünglich aus Obergolgau (Głogówek) in Preußen, eröffnete 1856 zunächst ein Möbelunternehmen und spielte zunehmend eine wichtige Rolle im Geschäfts- und Gesellschaftsleben von Ballarat. Weitere jüdische Kaufleute, vorwiegend aus der seit 1815 zu Preußen gehörenden Region Posen, ließen sich in der Stadt nieder. Steinfeld wurde später sogar Bürgermeister des Ortes und 1892 Mitglied des Parlaments von Victoria. Neben den wirtschaftlichen Möglichkeiten waren es gerade derartige politische Handlungsspielräume, die ein Leben in Australien attraktiv machten, da sie Juden (und Jüdinnen erst recht) im deutschsprachigen Raum lange verwehrt blieben.

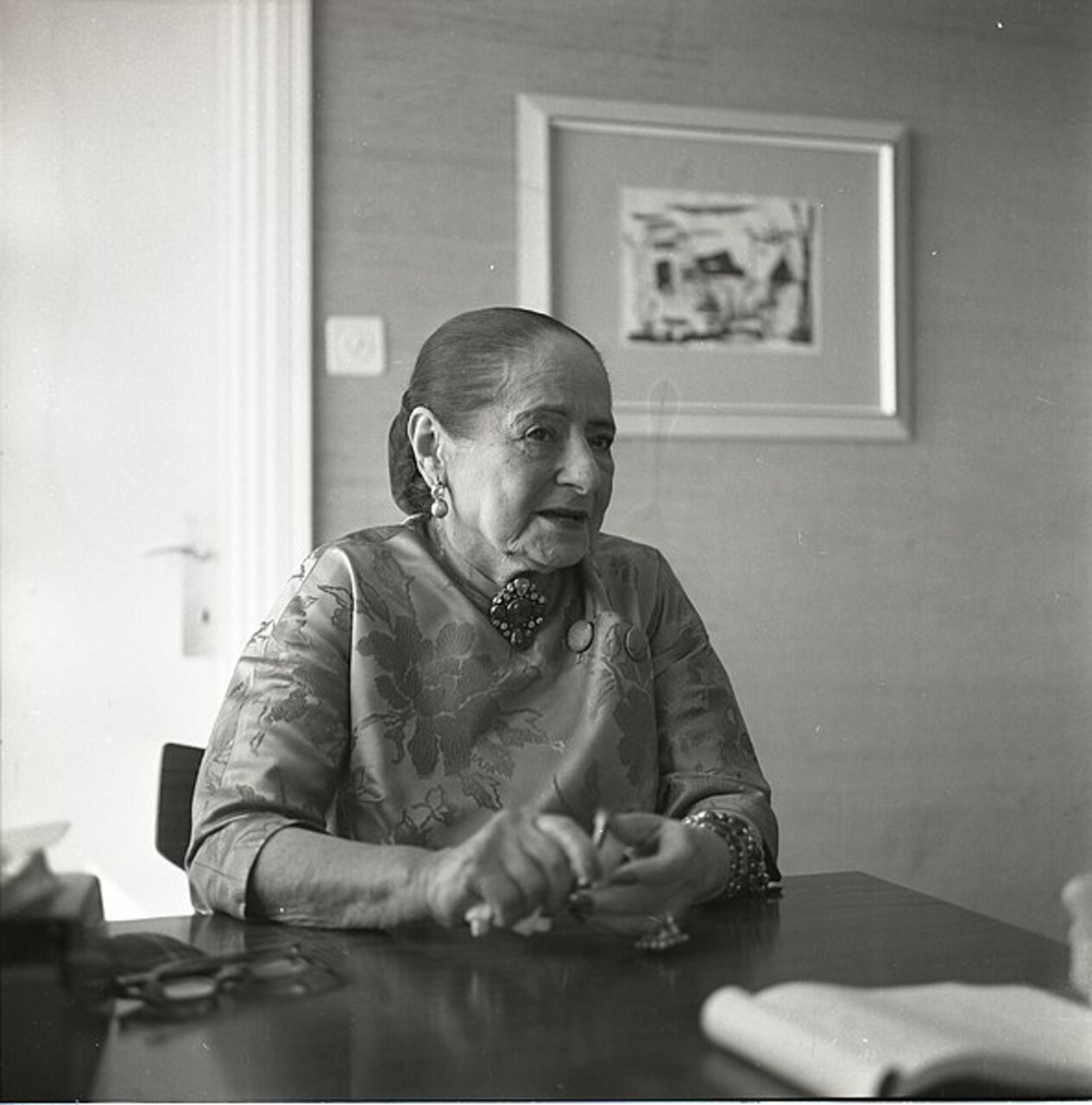

Ein eindrucksvolles Beispiel für den wirtschaftlichen Aufstieg einer jüdischen Migrantin ist Helena Rubinstein (1870/72–1965) aus Krakau (Kraków), damals Teil der Habsburgermonarchie. Aufgewachsen in einem jiddisch- und polnischsprachigen Umfeld, lebte Rubinstein später in Wien und der Schweiz, wo sie ein Medizinstudium begann, jedoch keinen Abschluss erlangte. Während ihr Vater sie mit einem deutlich älteren Witwer verheiraten wollte, hatte Rubinstein eine andere Vorstellung von ihrem Leben. Sie entschied sich, dem Bruder ihrer Mutter nach Australien zu folgen. Dieser führte ein Geschäft in der Kleinstadt Coleraine, etwa 350 Kilometer westlich von Melbourne. 1896 erreichte Rubinstein auf dem Schiff Prinzregent Luitpold Australien, um zunächst bei ihrem Onkel als Kindermädchen zu arbeiten. Bald darauf begann sie jedoch, Hautcreme herzustellen und zu vertreiben. 1902 eröffnete Rubinstein in Melbourne ihren ersten Schönheitssalon und wurde später international erfolgreich. Sie expandierte nicht nur in Australien, sondern auch nach Neuseeland, Frankreich, England und in die USA. Ihr Unternehmen wurde zu einem Synonym für Kosmetik und Schönheitspflege, und bis heute ist die Marke Helena Rubinstein ein Symbol für unternehmerischen Erfolg.

Abb. 3: Helena Rubinstein – erfolgreiche Geschäftsfrau, Kunstsammlerin und Philanthropin, 1962; Boris Carmi, Meitar Collection, National Library of Israel/The Pritzker Family National Photography Collection, ARC. 4* 2069/19440.

Abb. 4: Anzeige für Beauty-Produkte von Helena Rubinstein in The Home: An Australian Quarterly, 1940; The Home. An Australian Quarterly; Vol. 21 No. 3 (1 March 1940).

Die Entfernung zum britischen Mutterland und die fehlende Infrastruktur brachten einige Herausforderungen für das religiöse jüdische Leben mit sich. Als Rabbiner Jacob Saphir (1822– 1886), ein Abgesandter aus Jerusalem, in den 1860er Jahren Australien besuchte, stellte er fest, dass die Speisegesetze nicht immer eingehalten wurden und viele jüdische Geschäftsleute ihre Geschäfte am Schabbat geöffnet hielten. Umso mehr wurde begrüßt, als die bereits erwähnte Familie Gotthelf aus Burgdorf die ersten koscheren Mazzot in Australien herstellte.

Es fehlte lange Zeit an rituellen Gegenständen und religiöser Literatur. Die Tatsache, dass deutlich mehr Juden als Jüdinnen einwanderten, führte zudem dazu, dass viele jüdische Männer Ehen mit nichtjüdischen Frauen eingingen. Dass man sich in der ursprünglichen Heimat dafür interessierte, wie es den Verwandten und Bekannten in den entlegenen Kolonien erging, offenbaren einige Zeitungsmeldungen. So berichtete die Allgemeine Zeitung des Judenthums, eine der wichtigsten Organe der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, in einer Meldung im Jahr 1857:

„Nach einem Briefe aus Melbourne in Australien an den Jew[ish] Chron[icle] wünscht man in Australien gar sehr die Einwanderung jüdischer Mädchen, da es dort einige Tausend junger Leute unseres Glaubens giebt, die eine Familie gut zu ernähren vermögen, aber aus Mangel an Mädchen nicht heirathen können.“ Allgemeine Zeitung des Judenthums, 21 (1857), Nr. 38, S. 521.

Durch solche Meldungen, in denen sich die länderübergreifenden (Rück)Bezüge der deutsch-jüdischen Diaspora spiegeln, hoffte man, das Ungleichgewicht beheben zu können. Auch wenn sich der Überschuss an Männern während des Gold Rush etwas ausgeglichen hatte, blieb die Rate gemischter Eheschließungen bis ins 20. Jahrhundert hoch. Im Jahr 1921 hatten 30 Prozent jüdischer Männer nichtjüdische Frauen sowie 16 Prozent der jüdischen Frauen nichtjüdische Ehemänner. Das Konzept der Kettenmigration spielte jedoch auch eine wichtige Rolle für die Entwicklung der jüdischen Gemeinschaft in Australien, die Heiratspolitik sowie die transnationalen Verbindungen. So war es üblich, dass jüdische Migranten in ihre Herkunftsländer in Europa zurückkehrten, dort heirateten oder Verwandte von einer Auswanderung überzeugten, um dann im Familienverband gemeinsam nach Australien zurückzukehren. Auch in der religiösen Ausrichtung und Identität spiegelt sich die starke transnationale Vernetzung mit Europa: Die Jüdischen Gemeinden Australiens unterstanden dem Oberrabbinat im britischen Mutterland. Mit der Ernennung des in Hannover geborenen Nathan Marcus Adler (1803–1890) zum Oberrabbiner in London 1845 festigte sich der deutsche rabbinische Einfluss, der sich in der Ausbildung, dem Gottesdienst und der Ernennung von Rabbinern in ganz Australien niederschlug.

Dass sich in Australien bis in die 1930er Jahre kein Reformjudentum etablieren konnte – anders als an vielen anderen Orten deutsch-jüdischer Einwanderung –, lag nicht zuletzt an den Bestrebungen des aus Rotenburg an der Fulda stammenden Rabbiners Elias Blaubaum (1847–1904). Er wurde von dem späteren britischen Oberrabbinat unter Hermann Adler (1839–1911), Sohn von Nathan Marcus Adler, als gemäßigt genug angesehen, um die eher nicht strengen religiösen Verhältnisse Australiens zu akzeptieren und gleichzeitig als so konservativ, um eine zu progressive Weichenstellung in der Gemeinde Melbournes abzuwehren. Zwar konnte sich mit der Gründung des Temple of Israel im Jahr 1870 durch Dattner Jacobson (?), einem Rabbiner aus Wien, für kurze Zeit die erste Reformgemeinde Australiens formieren. Als Jacobson nach nur fünf Jahren Melbourne wieder verließ und in die USA emigrierte, löste sich die Reformgemeinde allerdings auf und die Strömung sollte erst in den 1930er Jahren mit der größeren Fluchtbewegung aus Europa wieder an Bedeutung in Australien gewinnen. Blaubaum, der in Melbourne sehr viel Rückhalt fand, stand in der Tradition der sogenannten Neo-Orthodoxie. Diese religiöse Denkrichtung, die von dem in Hamburg geborenen Rabbiner Samson Raphael Hirsch (1808–1888) in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begründet worden war, fand über Blaubaum ihren Weg nach Australien und prägte somit als deutsch-jüdisches Erbe maßgeblich das religiöse Leben in Melbourne.

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatte einen nachhaltigen Einfluss auf die Gesellschaft und Politik Australiens. Als Teil des British Empire trat die sich selbst verwaltende Kolonie 1914 in den Krieg ein und entsandte rund 400.000 freiwillige Soldaten, was fast zehn Prozent der männlichen Bevölkerung ausmachte. Der Krieg führte zu erheblichen Verlusten und prägte das nationale Bewusstsein der Australier:innen nachhaltig – besonders durch die Schlacht von Gallipoli in der heutigen Türkei, die in der Erinnerungskultur als Geburtsstunde der ,australischen Nation‘ verstanden wird.

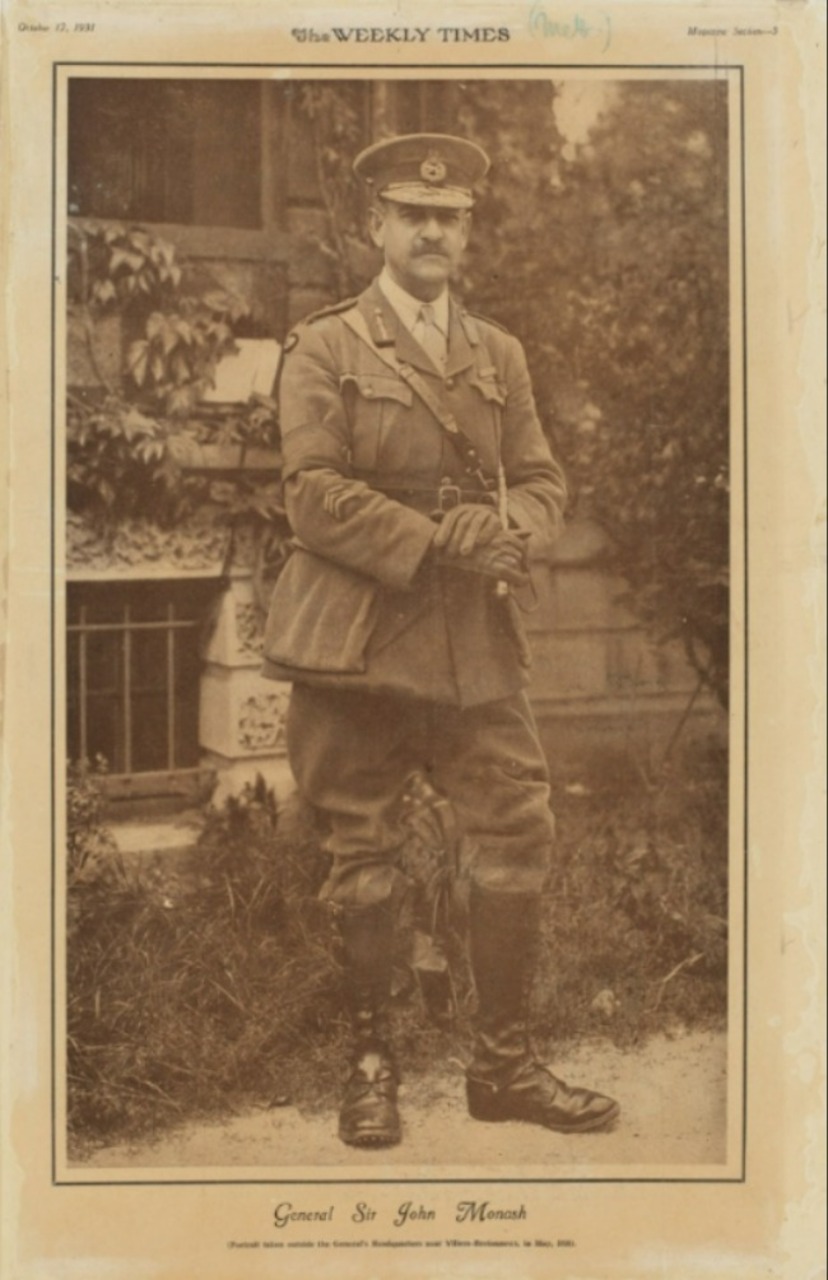

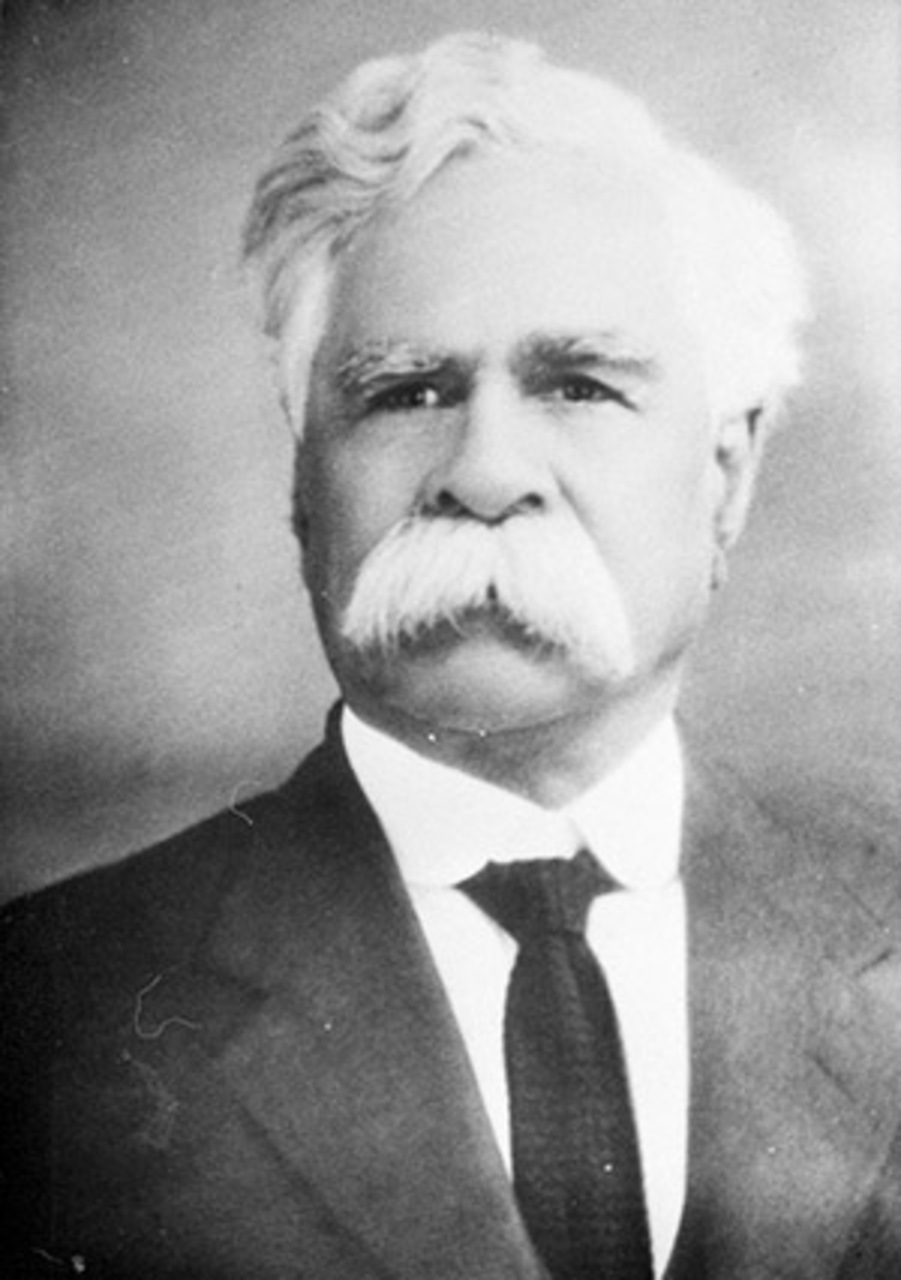

Eine zentrale Figur in diesem Zusammenhang war John Monash (1865–1931), der Sohn eines aus Preußen eingewanderten jüdischen Ehepaars, dessen Onkel der bedeutende jüdische Historiker Heinrich Graetz (1817–1891) war. Monash arbeitete als Ingenieur und erlangte Berühmtheit unter anderem als Kommandeur in Ägypten und in der Schlacht von Gallipoli. Bis heute gilt er, der später zum Generalmajor befördert werden sollte, als einer der bekanntesten Militärs Australiens. Dies stellt zweifellos eine Besonderheit dar: Während Juden in Europa lange nach der rechtlichen Emanzipation von höheren militärischen Rängen ausgeschlossen blieben und insbesondere im deutschen Heer während des Ersten Weltkriegs antisemitische Verschwörungserzählungen wie die sogenannte Dolchstoßlegende verbreitet wurden, war Monash der erste General jüdischer Herkunft. Zu seinen Ehren wurde die Universität in Melbourne nach ihm benannt, während sein Konterfei bis heute den 100-Dollar-Schein der australischen Währung ziert.

Abb. 5: Sir John Monash vor dem Hauptquartier der Generäle nahe dem französischen Villers-Bretonneux, Mai 1918; Mitchell Library, State Library of New South Wales, P3/54.

Und doch war Antisemitismus sowohl innerhalb als auch außerhalb des Militärs in Australien verbreitet. So hatte auch Monash mit Widersachern zu kämpfen, die versuchten, ihn als deutschen Spion zu diffamieren. Aufgrund seines Ansehens konnte er sich jedoch einiger Verleumdungskampagnen erwehren. Darüber hinaus setzte er sich für andere Deutsche ein, die ähnlichen Anfeindungen ausgeliefert waren. Während Soldaten deutsch-jüdischer Herkunft, deren genaue Zahl nicht überliefert ist, an der Seite Australiens im Ersten Weltkrieg kämpften, wurden zahlreiche Zivilist:innen aus dem Deutschen Reich als sogenannte enemy aliens interniert.

Zu ihnen zählte der Arzt Eugen Hirschfeld (1866–1946) aus Niederschlesien, der im Jahr 1890 nach Australien emigriert war. Er ließ sich in Brisbane nieder und wurde wegen seiner herausragenden Arbeit im Bereich der Tuberkulose- und Dengue-Fieber-Forschung am dortigen Krankenhaus angestellt. Hirschfelds Engagement für Brisbane war groß: So gründete er eine Gesellschaft zur Förderung der Deutschen Sprache und Kultur, wurde 1906 zum Imperial German Consul von Brisbane ernannt und zählte zu den Gründungsmitgliedern der dortigen Universität. Während des Krieges wurde Hirschfeld trotz seiner bereits erfolgten Einbürgerung als ,feindlicher Ausländer‘ inhaftiert. Seine Frau Annie Hirschfeld (1872–1944) und die drei Söhne blieben dagegen in Freiheit. Im Jahr 1919 wurde Hirschfeld schließlich nach Europa ausgewiesen. Er ging anschließend in die USA, wo er als Arzt arbeitete. Nach langem Kampf mit den Behörden wurde ihm 1927 die Rückkehr nach Australien erlaubt. Dies war nicht zuletzt den Bemühungen Monashs zu verdanken, der bereits versucht hatte, Hirschfelds Ausweisung zu verhindern. Zahlreiche Juden aus dem deutschsprachigen Raum erlitten ein ähnliches Schicksal, darunter der Münchner Physiker Peter Pringsheim (1881–1963), der im Zuge eines wissenschaftlichen Kongressbesuchs in Australien im Lager Holsworthy interniert wurde.

Gleichzeitig waren es zahlreiche Jüdinnen und Judendeutscher Herkunft, die seit dem 19. Jahrhundert das kulturelle, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben Australiens prägten. Insbesondere in Städten wie Melbourne und Sydney gründeten sie Jüdische Gemeinden, Bildungsinstitutionen und kulturelle Organisationen, die das intellektuelle und soziale Leben formten. Darunter waren Persönlichkeiten wie Rabbiner Blaubaum, der 1879 die Zeitung Jewish Herald in Melbourne mitbegründete und bis zu seinem Tod im Jahr 1904 herausgab. Das Blatt erreichte ein breites Lesepublikum und diente als zentrales Medium der jüdischen Gemeinschaft. Ebenso prägte Alfred Harris (1870–1944), dessen Vater aus Preußen stammte, die australische Medienlandschaft. Als Verleger gründete er mehrere Zeitungen, darunter den Hebrew Standard of Australasia, und förderte mit seinen Publikationen den gesellschaftlichen Diskurs sowohl innerhalb der jüdischen Gemeinschaft als auch darüber hinaus.

Die Gruppe deutschsprachiger Jüdinnen und Juden, die relativ schnell in der größeren jüdischen Gemeinschaft Australiens aufging, unterschied sich dabei stark von der lutherischen Einwanderung, die ebenfalls im 19. Jahrhundert eingesetzt hatte. Während sich deutsche Lutheraner:innen meist in geschlossenen Siedlungen niederließen – etwa im Barossa Valley in Südaustralien – und eine eigenständige Sprachvariante, das sogenannte Barossadeutsch, entwickelten, integrierten sich deutsche Jüdinnen und Juden schneller in die Mehrheitsgesellschaft. Zwar gab es jüdisch geprägte Viertel wie St. Kilda oder South Yarra in Melbourne, doch lebte man dort nicht isoliert, sondern gemeinsam mit englischsprachigen Glaubensgenoss:innen und der nichtjüdischen Gesellschaft.

Im Jahr 1933 umfasste die jüdische Bevölkerung Australiens etwa 23.000 Personen. Während die nationalsozialistische Verfolgung in Europa immer gravierender wurde, flohen bis Ende 1937 rund 150.000 Jüdinnen und Juden aus dem Deutschen Reich. Nur eine geringe Anzahl von ihnen schaffte es nach Australien. Ein wichtiger Grund war die restriktive Einwanderungspolitik sowie der anhaltende Einfluss der White Australia Policy, die mit Australien einen „outpost of the British race“ NAA, Rede von John Curtin (1941), A989, 1944/43/554/2/1 part 1. gewährleisten sollte, wie es 1935 der damalige Premierminister John Curtin (1885–1945) formulierte. Auch jüdische Einwander:innen, besonders jene aus Osteuropa, waren Ressentiments und Antisemitismus ausgesetzt. In den 1930er und 1940er Jahren fanden wiederholt öffentliche Debatten statt, in denen sie als wirtschaftliche Bedrohung dargestellt wurden. Antisemitische Stereotype, die Jüdinnen und Juden darüber hinaus als unpatriotische Außenseiter charakterisierten, wurden von Teilen der Bevölkerung und der Presse propagiert. Diese Vorurteile fanden in bestimmten sozialen Schichten Anklang und führten zu Diskriminierungen und Anfeindungen. So empfand es auch der 1885 in Prag geborene Journalist und Schriftsteller Egon Erwin Kisch (1885–1948), der 1934 als Delegierter zum sogenannten Antikriegskongress in Melbourne geladen war, dem die australischen Behörden jedoch die Einreise trotz gültigen Visums verweigerten. Als Kisch versuchte an Land zu gehen, wurde er verhaftet, nach öffentlichkeitswirksamen Protesten jedoch auf Kaution freigelassen. Seine Eindrücke hielt er später in seiner Publikation Landung in Australien (1937) fest.

Am 6. Dezember 1938 versammelte sich eine Gruppe der Yorta Yorta unter der Führung von William Cooper (1860/61–1941) vor dem Deutschen Konsulat in Melbourne. Anlass war ein Protestmarsch und die geplante Übergabe einer Petition an den Deutschen Konsul Walther Drechsler (1880–1961). Die indigene Gruppe der Australian Aboriginal League, die selbst von der Kolonial-Regierung ihres Heimatlandes nicht als gleichwertige Bürger:innen anerkannt wurde, erklärte ihren Protest „von ganzem Herzen gegen die grausame Verfolgung des jüdischen Volkes durch die Nazi-Regierung in Deutschland“ NAA, William Cooper Petition: https://www.sbs.com.au/nitv/article/william-cooper-a-koories-protest-against-the-nazis/6imrknr02. und beabsichtigte der deutschen „Regierung und ihren militärischen Führern mitzuteilen, dass dieser grausamen Verfolgung ihrer Mitbürger ein Ende gesetzt werden muss.“ Auch wenn die Petition Coopers aus Anlass der Novemberpogrome 1938 wenig bewirken konnte, setzte sie ein wichtiges und beeindruckendes Zeichen der Solidarität. 74 Jahre später auf den Tag genau konnte Coopers 84-jähriger Enkel, Alfred Boydie Turner (*1928), das Anliegen seines Großvaters symbolisch erfüllen. Turner überreichte die ursprüngliche Petition am 6. Dezember 2012 dem deutschen Honorargeneralkonsul in Melbourne in Anwesenheit von Verwandten, Freund:innen, Schoa-Überlebenden und anderen führenden Vertretern der Jüdischen Gemeinde.

Abb. 6: William Cooper, Gründer und Anführer der Australian Aborigines’ League, 1937; Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92402581.

Unter den Geflüchteten befanden sich zahlreiche Rabbiner, die das jüdische Leben in Australien nachhaltig prägen sollten. Einer von ihnen war Herman Max Sänger (1909–1971), der zuvor als Rabbiner in Breslau (Wrocław) und Berlin tätig gewesen war. Aus seinem Londoner Exil wurde Sänger (später Sanger) von der World Union for Progressive Judaism als Rabbiner nach Australien entsandt. Dort verlieh er dem zuvor wenig einflussreichen Reformjudentum durch seine charismatische Führungspersönlichkeit neue Bedeutung. Besonders Sängers wohlwollende Haltung zum Zionismus, seine liberalere Ausrichtung und gleichwohl sein Festhalten an Traditionen – wie dem Tragen einer Kippa oder dem Einhalten der Speisegebote – fanden unter anderen jüdischen Einwander:innen Anklang, da sie es aus ihren Heimatgemeinden so kannten. Wie Sänger war auch der in Breslau geborene Rabbiner Alfred Fabian (1910–1989) 1939 nach Australien geflohen, wo er seit 1946 als Hauptrabbiner der Hebrew Congregation Adelaide aktiv war.

Die Jüdischen Gemeinden Australiens zeigten durchaus Solidarität mit den Geflüchteten aus Europa. Sie äußerte sich unter anderem durch persönliches Engagement, etwa durch die Aufnahme von Verwandten, für die man eine Bürgschaft ausstellte, oder über die unterschiedlichen Hilfsorganisationen, wie der Jewish Welfare Society oder der Jewish Welfare Relief Society. Letztere wurde ab 1959 von dem in Hamburg geborenen Edward Kurt Lippmann (1920–2000) geleitet, der selbst 1938 aus Deutschland nach Australien hatte fliehen können. Gleichwohl gab es auch Widerstand. So wurde der Vorschlag der 1935 geschaffenen Jewish Freeland League, eine jüdische Siedlung für Jüdinnen und Juden aus Europa in der Kimberley-Region in Westaustralien zu gründen (sogenannter Kimberley-Plan), aufgegeben – trotz der Bemühungen einiger prominenter Mitglieder der Jüdischen Gemeinde, darunter des aus Russland stammenden Juristen und Publizisten Isaac N. Steinberg (1888–1957). Finanzielle Schwierigkeiten, logistische Probleme und mangelnde Unterstützung seitens der australischen Regierung und der hiesigen jüdischen Gemeinschaft ließen das Projekt scheitern. Steinberg, der unter anderem in Heidelberg studierte und zwischen 1922 und 1934 in Berlin lebte, veröffentlichte später das Buch Australia, The Unpromised Land. In Search of a Home (1948).

Die internationale Sorge vor den ,Massen‘ jüdischer Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich veranlasste schließlich die USA, eine internationale Konferenz im französischen Évian-les-Bains 1938 einzuberufen, um gemeinsame Regelungen für den Umgang mit ihnen zu finden. Auch wenn vordergründig humanitäre Hilfe für die verfolgten Jüdinnen und Juden organisiert werden sollte, ging es den meisten teilnehmenden Ländervertretern vor allem um die Wahrung eigener Interessen. Das zog eine weitestgehend restriktive Haltung bei den Aufnahme-Quoten mit sich. Die australische Regierung verkündete ihre Bereitschaft, in den folgenden drei Jahren insgesamt 15.000 Schutzsuchende aufzunehmen. Letztendlich fanden etwa 9.000 Jüdinnen und Juden aus Mitteleuropa vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs Zuflucht in Australien. Unter ihnen waren die Brüder Reinhold (1891–1985) und Erich Scholem (1895–1965) sowie deren Mutter Betty Scholem (1866–1946), die 1938 bzw. 1939 mit dem Schiff in Sydney anlegten.

Nach dem Ausbruch des Krieges 1939 erreichten nur wenige Jüdinnen und Juden Australien. Die Umstände, unter denen die meisten von ihnen aus dem deutschsprachigen Raum dort ankamen, waren wenig rühmlich: So wurden rund 2.000 jüdische Flüchtlinge, die die britische Regierung als enemy aliens eingestuft hatte, auf dem Schiff SS Dunera von England nach Australien gebracht und dort in Lagern interniert.

Die Einwanderung von Schoa-Überlebenden nach Australien war ein wichtiges demographisches und soziales Ereignis, das nach 1945 tiefgreifende Auswirkungen auf die australische Gesellschaft und insbesondere auf die Gedenkkultur des Landes hatte. Zwischen 1938 und 1961 wuchs die jüdische Bevölkerung Australiens von etwa 23.000 auf 61.000 Personen an. Ein Großteil dieser Neuankömmlinge waren sogenannte Displaced Persons (DPs), die nach der Befreiung aus Konzentrationslagern und Ghettos im besetzten Europa sowie nach der Flucht aus Shanghai in Australien Zuflucht fanden. Australien nahm im Rahmen internationaler Umsiedlungsprogramme, insbesondere durch die International Refugee Organization, zwischen 1947 und 1952 mehrere Zehntausend DPs auf, darunter eine bedeutende Anzahl deutscher Jüdinnen und Juden. Die australische Regierung verfolgte dabei eine selektive Einwanderungspolitik, die anfangs bevorzugt europäische Flüchtlinge mit erwünschten beruflichen Qualifikationen aufnahm. So waren es viele jüdische DPs aus Deutschland, die sich eine neue Existenz in australischen Städten wie Sydney oder Melbourne aufbauten, wo bereits etablierte Jüdische Gemeinden existierten. Zu ihnen zählten die in Budapest geborene Magda Altman (1922–2015), die im April 1949 auf der SS Luciana Manara als eine von 350 DPs aus Europa nach Australien kam. Der Historiker Georg Bergmann (1900–1979) aus Lissa (Leszno) migrierte 1947 über Österreich nach Australien. Bergmann (später Bergman) setzte sich aktiv für andere Emigrant:innen ein, unter anderem durch seine Aktivitäten beim New South Wales Jewish Board of Deputies oder der Anti-Defamation League des B'nai B'rith. Darüber hinaus beschäftigte er sich intensiv mit der jüdischen Einwanderungsgeschichte Australiens.

Einige der Geflüchteten engagierten sich später auch in der Gedenk- und Erinnerungsarbeit, wie etwa der deutsch-jüdische Journalist Ernst (später Ernest) Platz (1906–1969). Der aus Brühl bei Köln stammende Platz wurde im Juni 1939 im Konzentrationslager Buchenwald interniert, konnte jedoch mit seiner Frau Frieda Platz (1903–1996) nach Australien fliehen, wo sie am 29. Dezember 1941 auf dem Schiff Cape Fairweather ankamen. In Australien war Platz Mitbegründer des Jewish Council to Combat Fascism and Anti-Semitism und setzte sich später mit seinen Publikationen wie A Monograph Concerning German-Jewish Migrants. From the Foundation of the Colony of Victoria and New South Wales to the Present Time (1964) für die Erinnerung an die deutsch-jüdische Gemeinschaft in Australien, den Kampf gegen Antisemitismus, aber auch für die Solidarität mit den Aborigines ein.

Aus Shanghai, wohin nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten rund 18.000 Jüdinnen und Juden aus dem deutschsprachigen Raum geflohen waren, gelangten nach dem Krieg circa 2.500 nach Australien. Unter ihnen war der in Berlin geborene Journalist Fritz Friedländer (1901–1980). Nach seiner Haftentlassung aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen konnte er im März 1939 nach Shanghai fliehen, wo er als Dozent Erwachsenenbildung für Emigrant:innen anbot und sich in der Union Demokratischer Journalisten engagierte. Nachdem Friedländer (später Friedlaender) nach seiner Übersiedlung 1946 zunächst als ungelernter Arbeiter tätig war, wurde er später freier Mitarbeiter bei der Zeitung Australian Jewish News.

Die Überlebenden der Schoa brachten ihre unterschiedlichen Erfahrungen und traumatischen Erlebnisse mit, was zur Herausbildung einer besonderen Erinnerungskultur in Australien führte. Es entstanden Gedenkstätten, Gedenkveranstaltungen und Bildungsprogramme, die oft von den Zeitzeug:innen selbst initiiert und getragen wurden. Heute wird diese Geschichte unter anderem im Sydney Jewish Museum und im Jewish Holocaust Museum in Melbourne vermittelt, das von Überlebenden gegründet wurde und eine zentrale Rolle in der Erinnerung an die Schoa in Australien spielt. Diese Zentren und ähnliche Einrichtungen fördern maßgeblich eine Erinnerungskultur, die das beispiellose jüdische Leiden im Zweiten Weltkrieg anerkennt, zugleich aber auch die Lehren daraus zur Förderung der Menschenrechte und zur Bekämpfung von Antisemitismus und Rassismus anwendet.

Heute existiert in Australien keine wahrnehmbare deutschsprachige jüdische Diaspora mehr. Obwohl ihre Wurzeln bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückreichen, ist ihre Geschichte bisher sowohl in der Wissenschaft als auch in der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbekannt geblieben.

The Australian Jewish Historical Society Journal: https://collections.ajhs.com.au/Journal/Index

The Australian Dictionary of Biography (darunter viele Jüdinnen und Juden): https://adb.anu.edu.au/

The State Library of New South Wales, „Australian Jewish Community and Culture”, Fotodatenbank: https://www.sl.nsw.gov.au/stories/australian-jewish-community-and-culture

Dunera: Stories of Internment, Online-Austellung über die sogenannten Dunera Boys: https://www.sl.nsw.gov.au/exhibitions/dunera-stories-internment

Podcast Jüdische Geschichte (Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur an der Ludwig-Maximilians-Universität München – Folge 40 „Jewish Convicts“ und Folge 41 „Far from Home: Jewish ,Enemy Aliens‘ in Australia: https://cast.itunes.uni-muenchen.de/vod/playlists/bF2u8gdUr6.html

Dieses Werk unterliegt den Bedingungen der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. Unter Namensnennung gemäß der Zitationsempfehlung darf es in unveränderter Form für nicht-kommerzielle Zwecke nachgenutzt werden.

Dr. Julia Schneidawind ist Historikerin und Akademische Rätin a. Z. am Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur der Neuzeit an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der deutsch-jüdischen Kultur- und Migrationsgeschichte, den Material Culture Studies, der Exilgeschichte sowie der Frauen- und Geschlechtergeschichte. Ihre Dissertation Schicksale und ihre Bücher. Deutsch-jüdische Privatbibliotheken zwischen Jerusalem, Tunis und Los Angeles erschien 2023 bei Vandenhoeck & Ruprecht und wurde mit dem Eduard-Dukesz-Preis 2023 ausgezeichnet. Derzeit arbeitet sie an ihrem Habilitationsprojekt, das die Alltagsgeschichte von Gewalt gegen Frauen im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum untersucht.

Julia Schneidawind, Von Altona nach Melbourne. Deutschsprachige Jüdinnen und Juden in Australien, in: Geschichte(n) der deutsch-jüdischen Diaspora, 08.05.2025. <https://diaspora.juedische-geschichte-online.net/beitrag/gjd:article-9> [13.02.2026].