Amos Fröhlich wurde 1930 in eine jüdische Familie geboren, die aus dem schwäbischen Rexingen stammte und der kurz vor den Novemberpogromen 1938 die Flucht in das britische Mandatsgebiet Palästina gelang. In seiner Autobiografie beschreibt Fröhlich seine Lebens- und Familiengeschichte, den Aufbau der Siedlung Shavei Zion in Israel und den wachsenden deutsch-israelischen Austausch. Sein Erinnerungstext wurde 2020 auf Deutsch veröffentlicht. Er basiert auf Erinnerungen, dem Austausch mit anderen Zeitzeug:innen sowie auf persönlichen Dokumenten und Fotos.

Fröhlich verfasste die Autobiografie 2012 zunächst auf Hebräisch für seine Familie und Freund:innen. Anschließend übersetzte er sie mündlich ins Deutsche. Wie viele als Kinder geflohene Mitglieder der deutsch-jüdischen Diaspora spricht er fließend Deutsch, das nach der Flucht für viele Jahre den Alltag der Familie prägte. Die Transkription erfolgte durch die Buchhändlerin Barbara Staudacher und den Verleger Heinz Högerle, die sich seit vielen Jahren im Träger- und Förderverein Ehemalige Synagoge Rexingen sowie im deutsch-israelischen Austausch engagieren. Diese Entstehungsgeschichte unterstreicht den Charakter der Quelle als Zeugnis enger werdender deutsch-israelischer Beziehungen.

Auf dem blau-weiß gestalteten Umschlag der Autobiografie – angelehnt an die Nationalfarben Israels – ist ein Foto der Familie Fröhlich vor ihrer Flucht aus Deutschland zu sehen. Das Buch enthält mehrere kurze autobiografische Texte anderer Familienmitglieder sowie 171 Abbildungen, zumeist aus Fröhlichs Familienbesitz und dem Archiv in Shavei Zion. Es ist somit ein generationsübergreifendes Dokument. Fröhlich selbst steht stellvertretend für die in Deutschland geborenen Kinder, denen mit ihren Familien die Flucht gelang. Ihre Erfahrungen unterschieden sich häufig stark von denen der Erwachsenen, was zu intergenerationalen Spannungen führen konnte. Während die Erwachsenen der Gründergeneration von Shavei Zion viele Quellen über den Aufbau der Gemeinschaft hinterließen, bietet Fröhlichs Autobiografie Einblicke in die Lebenswelten und Erinnerungen der jüngsten Mitglieder der deutsch-jüdischen Diaspora.

Amos Fröhlich kam 1930 als Walter Fröhlich in Tuttlingen, im Süden Baden-Württembergs, als drittes von vier Kindern zur Welt. Die Familie seines Vaters Julius Fröhlich (1896–1963) stammte ursprünglich aus dem rund 80 Kilometer entfernten Dorf Rexingen. Sie lebte dort seit dem frühen 18. Jahrhundert und gehörte auch nach ihrem Umzug nach Tuttlingen weiterhin zu dessen Jüdischer Gemeinde. Das katholisch geprägte Rexingen beherbergte damals eine der größten jüdischen Landgemeinden Württembergs. Um 1850 stellten Jüdinnen und Juden dort 36 Prozent der Einwohner:innen. Die jüdische Bevölkerung der ehemals selbständigen Gemeinde Rexingen – heute ein Stadtteil von Horb am Neckar – wurde den sogenannten Landjuden zugerechnet. Bei ihnen handelte es sich um eine vielfältige Gruppe, deren Mitglieder unter anderem im Viehhandel tätig waren. Auch die Familie Fröhlich betrieb einen Viehhandel.

Nach der Ernennung Adolf Hitlers (1889–1945) zum Reichskanzler versuchten die Fröhlichs, ihre Kinder vom zunehmenden Antisemitismus im Alltag abzuschirmen. Der politische Umschwung war vor allem für Julius Fröhlich schmerzhaft, der viele Jahre als angesehener Kaufmann in der Region tätig gewesen war, im Ersten Weltkrieg gekämpft hatte und sich als deutscher Patriot verstand. Mitte der 1930er Jahre entschloss sich die Familie schließlich, das nationalsozialistische Deutschland zu verlassen.

Fröhlichs Mutter Elise Fröhlich geborene Leibischau (1905–2000) stammte aus Zürich. Eine Emigration in die Schweiz war allerdings nicht möglich, da sie durch die Eheschließung mit einem Deutschen ihre Schweizer Staatsbürgerschaft verloren hatte und Julius Fröhlich dort keine Arbeitserlaubnis erhielt. Diese Probleme waren typisch für die Schwierigkeiten, vor denen viele deutsche Jüdinnen und Juden bei der Flucht standen. Im September 1938, wenige Wochen vor den Novemberpogromen, konnte die Familie Fröhlich schließlich Tuttlingen in Richtung Palästina verlassen. Dort wurden sie zu Mitgründer:innen des Dorfes Shavei Zion.

Der Titel von Fröhlichs Autobiografie, der neben Shavei Zion die Geburts- und Wohnorte seiner Eltern und Vorfahren aufzählt, folgt einer sogenannten Lebensweg-Metapher. Sie ist typisch für viele Erinnerungstexte deutscher Jüdinnen und Juden in Israel und unterstreicht ihre mehrfachen Zugehörigkeiten. Im Falle von Fröhlich umfasst der Titel eine genealogische Verortung und spiegelt somit den intergenerationalen Inhalt der Autobiografie wider.

Abb. 1: Familie Fröhlich im Herbst 1939, kurz nach ihrer Ankunft in Shavei Zion, von links nach rechts: Schwester Sonja (Noemi) (1926–1948), Vater Julius (1896–1963), Schwester Eleonora (Esther) (1932–2019), Mutter Elise (1905–2000), Bruder Helmut (Elkana) (1927–1992) und Walter (Amos) Fröhlich; Privatarchiv Amos Fröhlich, Shavei Zion, Israel.

Amos Fröhlich verfasste seine Autobiografie in Shavei Zion, wo er den Großteil seines Lebens verbrachte. Fast die Hälfte des Textes widmet sich dem Leben seiner Familie in Deutschland vor der Flucht sowie den Anfangsjahren Shavei Zions. Sie unterstreicht damit die Wichtigkeit, die er dieser Zeit beimisst.

Das Dorf Shavei Zion im Norden Israels wurde 1938 von schwäbischen Jüdinnen und Juden gegründet, die fast alle aus Rexingen und Tuttlingen stammten. Zu ihnen zählten die Fröhlichs, die sich zu einer Gruppeneinwanderung nach Eretz Israel entschlossen hatten, weil sie sich davon höhere Chancen zur Einwanderung in das britische Mandatsgebiet Palästina erhofften. Um sich dort niederzulassen, benötigte man damals – egal ob jüdisch oder nicht – ein Zertifikat, dessen Vergabe von Großbritannien zunehmend eingeschränkt worden war.

Bei Shavei Zion handelt es sich um eine neue Siedlungsform, genannt Moschaw Schitufi, eine Kombination aus individueller Haushaltsführung und genossenschaftlicher Landwirtschaft. Der Erhalt des Privateigentums und persönlicher Freiräume war für die Familie Fröhlich dabei ausschlaggebend, diese Siedlungsform zu wählen. Wie viele andere Jüdinnen und Juden aus Deutschland, die bis heute als Jeckes in Israel bekannt sind, zogen Fröhlichs Eltern eine solche ,Mittelstandssiedlung‘ einem kollektiven Kibbuz vor.

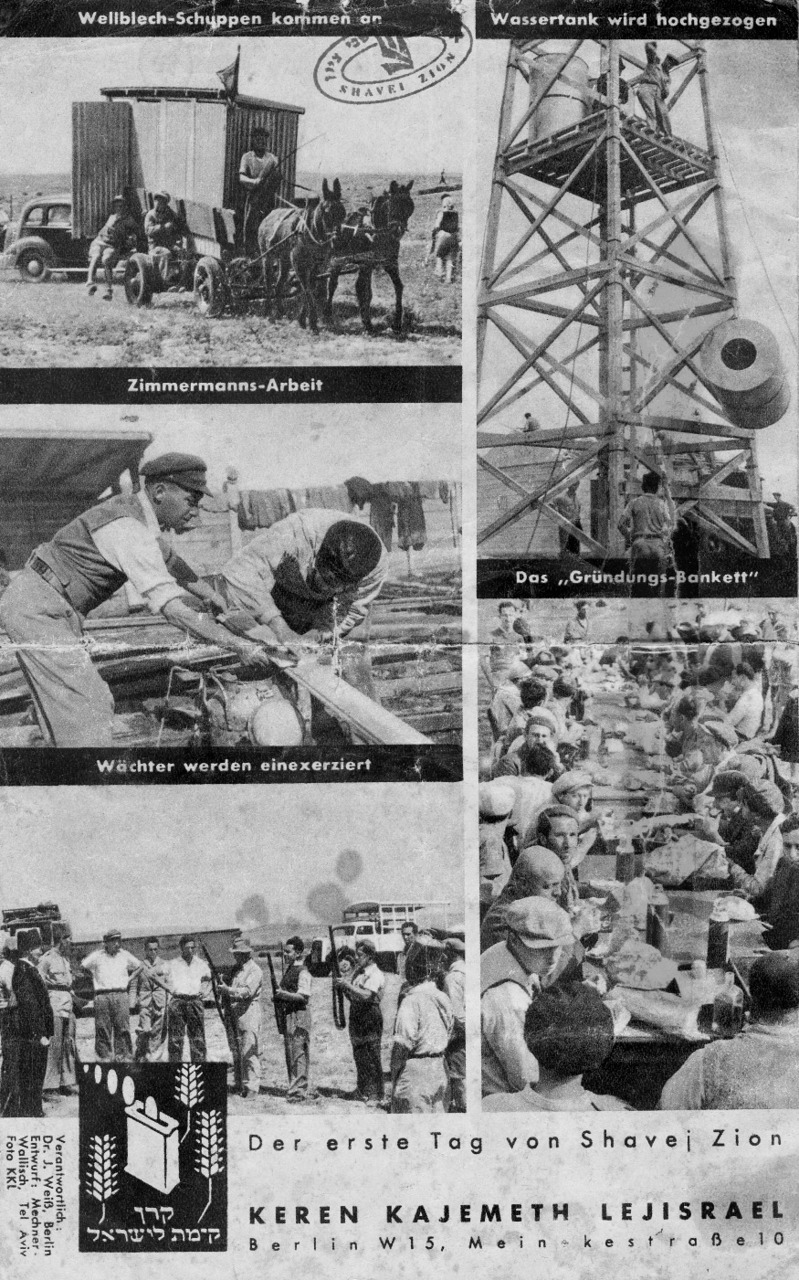

Shavei Zion wurde an nur einem Tag als sogenannte Mauer-und-Turm-Siedlung nördlich der Stadt Akko auf Boden errichtet, den der Jüdische Nationalfonds (JNF) bereits 1934 gekauft hatte. Im Zuge des sogenannten Arabischen Aufstands kam es seit 1936 zu zahlreichen Überfällen durch die einheimische nichtjüdische Bevölkerung, die eine Zuwanderung von Jüdinnen und Juden in ihr Heimatland ablehnte. Shavei Zion wurde daraufhin mit einem Wachturm ausgestattet, der zeigt, dass die Geflüchteten aus Europa nicht in ein sicheres Land gelangten.

Abb. 2: „Der erste Tag von Shavej Zion“. Werbeblatt des JNF, das den Aufbau von Shavei Zion zeigt. Zu sehen sind unter anderem Männer aus der Siedlung, die als sogenannte Wächter „einexerziert“ wurden, April 1938; Archiv von Shavei Zion.

In seiner Autobiografie beschreibt Amos Fröhlich Klima, Kultur, Sprache, Bewohner:innen und Landschaft in Palästina als anfangs „total fremd“. Amos Fröhlich, Rexingen-Zürich-Tuttlingen-Shavei Zion. Aus dem Leben meiner Familie, Rexingen 2020, S. 30. Nach seiner Ankunft nahm sich der damals Achtjährige vor, sich möglichst schnell an diese neuen Lebensbedingungen anzupassen. Fröhlichs Einstellung war dabei typisch für viele Jeckes-Kinder. Die meisten Erwachsenen der Gruppe litten unter der Flucht und hatten lange Zeit Probleme, sich in einem Land einzuleben, das sich stark von Deutschland unterschied. Bei der jüngeren Generation traf dies meist auf Unverständnis. Fröhlich zufolge war seine Generation stolz, „im Land der Väter“ Ebd., S. 62. zu leben. Er und seine drei Geschwister entschieden sich – anders als ihre Eltern – daher für hebräische Vornamen. Fröhlichs ältere Schwester Sonja (1926–1948) kehrte allerdings zu ihrem deutschen Vornamen zurück. In der Familie Fröhlich, die ihren deutschen Nachnamen beibehielt, spiegelt sich somit die Vielfalt der deutsch-jüdischen Diaspora.

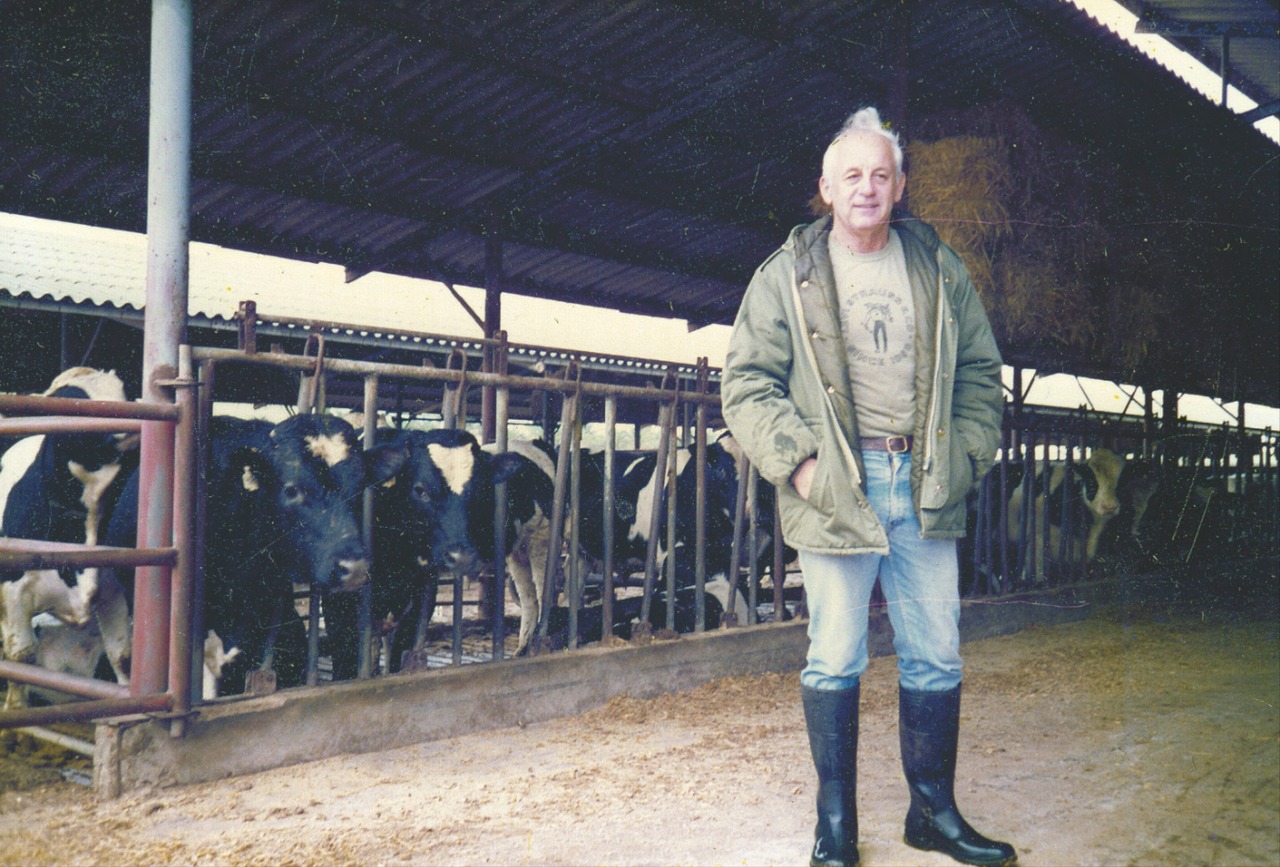

Shavei Zion war in den 1930er Jahren einzigartig durch die Gruppeneinwanderung seiner Gründer:innen, die ihre Siedlung auf einer intensiven Landwirtschaft aufbauten. Durch ihre Erfahrungen im Viehhandel waren sie besser auf das Leben dort vorbereitet als viele andere Jeckes, die in akademischen oder kaufmännischen Berufen in Deutschland gearbeitet hatten. Auch Fröhlich durchlief eine landwirtschaftliche Ausbildung und wurde 1953 – mit nur 23 Jahren – zum Betriebsleiter von Shavei Zion ernannt. Im Auftrag der Jewish Agency (JA) arbeitete er als Instrukteur in anderen Landwirtschaftssiedlungen, wo er später Neueinwander:innen – darunter jüdische Geflüchtete aus Nordafrika – in landwirtschaftlichen Fragen anleitete.

Im Vorwort erwähnt Amos Fröhlich, dass er den nachfolgenden Generationen ein bleibendes Zeugnis hinterlassen wolle. Autobiografien hatten unter deutschen Jüdinnen und Juden eine lange Tradition, wobei sie sich durch Migrationsbewegungen, insbesondere infolge des Nationalsozialismus, global verbreiteten. Die meisten von ihnen befinden sich heute in Familienbesitz oder in Archiven. Sie sind der Öffentlichkeit somit nicht oder nur bedingt zugänglich.

Die Veröffentlichung der vorliegenden Quelle auf Deutsch und somit die Ermöglichung der Teilhabe einer interessierten Öffentlichkeit an dieser deutsch-israelischen Autobiografie können Fröhlichs jahrelangem Engagement im deutsch-israelischen Austausch zugeschrieben werden. Er selbst war 1957 für ein sogenanntes Begabtenabitur und Studium nach Deutschland zurückgekehrt. Diese Entscheidung fiel ihm alles andere als leicht: „Man schämte sich noch zuzugeben, dass man nach Deutschland fahren wollte“, so Fröhlich rückblickend. „Alles war noch zu nahe bei den schlimmen Ereignissen, die dort einige Jahre zuvor geschehen waren.“ Ebd., S. 125.

Im Allgemeinen war die Stimmung gegenüber Deutschland, der deutschen Kultur und Sprache nach der Schoa in Israel sehr negativ, worunter vor allem viele ältere Jeckes litten. Von den 126 Jüdinnen und Juden aus Rexingen, denen die Flucht nicht rechtzeitig gelungen war, überlebten nur drei den Zweiten Weltkrieg. Auch Fröhlichs Tante Martha Fröhlich geborene Münz (1895–1941), sein Onkel Simon Fröhlich (1898–1941) und seine Großmutter Auguste Fröhlich geborene Schwarz (1869–1942) waren in der Schoa ermordet worden.

Fröhlich kehrte für Aus- und Weiterbildungszwecke 1957 temporär in sein Geburtsland zurück – acht Jahre vor Beginn der offiziellen Aufnahme deutsch-israelischer Beziehungen 1965. Als Fröhlich nach Deutschland umzog, musste er sein Schwäbisch gefärbtes „Küchendeutsch“ Ebd., S. 126. – wie es in seiner Autobiografie heißt – erst ablegen und Hochdeutsch lernen. Nach dem Bestehen des Begabtenabiturs studierte er Veterinärmedizin in München. Er hielt sich während seines Studiums von älteren Deutschen fern, deren Verhalten während des Nationalsozialismus er nicht einschätzen konnte oder die die Jahre zwischen 1933 und 1945 relativierten. Mit jüngeren Deutschen und solchen, die sich vom NS-Regime distanzierten, schloss er dagegen enge Freundschaften. Auch seine spätere Frau Gila lernte er während dieser Zeit kennen.

1965 kehrte er mit Gila (Gisela) Fröhlich geborene Drews (*1939) und der gemeinsamen Tochter nach Shavei Zion zurück, wo er unter anderem bis 2001 als privater Tierarzt des Kuhstalls arbeitete.

Abb. 3: Amos Fröhlich im Kuhstall von Shavei Zion, undatiert (vor 2001); Privatarchiv Amos Fröhlich, Shavei Zion, Israel.

Obwohl Fröhlich in der Bundesrepublik Holocaustrelativierungen und Antisemitismus erlebte, setzte er sich für den deutsch-israelischen Austausch bereits während seines Studiums ein. Er ist bis heute in diesem Bereich aktiv und arbeitet eng mit dem Träger- und Förderverein Ehemalige Synagoge Rexingen zusammen. Der Verein wurde 1997 mit dem Ziel gegründet, Rexingens jüdische Geschichte zu bewahren und die deutsch-israelische Verständigung zu fördern. Für die Forschungs- und Bildungsarbeit des Vereins ist Fröhlich der letzte Zeitzeuge der sogenannten Rexinger Juden in Israel. 2015 wurde er für seine Verdienste mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Bis ins hohe Alter führte er deutsche Besuchsgruppen durch Shavei Zion und gehört damit zu den Jeckes, die zu Brückenbauer:innen zwischen Deutschland und Israel wurden.

Autobiografien sind stark durch die Zeitumstände geprägt, in denen sie entstehen. Mit seinem Erinnerungstext schrieb Fröhlich gegen einen wachsenden Antisemitismus an, ein seit Jahrhunderten zentrales Element in zahlreichen deutsch-jüdischen Autobiografien. Wie andere Jeckes zeigt auch er, wie tief seine Familie in Deutschland verwurzelt war, welche Leistungen sie erzielte und welche Opfer sie für das Land – etwa als Soldaten im Ersten Weltkrieg – brachte. Dadurch enttarnt Fröhlich antisemitische Stereotype und Vorurteile. Indem er sich mit dem Schicksal seiner in der Schoa ermordeten Familienmitglieder beschäftigt, entlarvt er gleichzeitig die Lügen von Holocaustleugner:innen.

Für die Jeckes waren die Gleichsetzung Deutschlands mit dem Nationalsozialismus und das Ideal Israels als sogenanntem Schmelztiegel, der die Herkunftskultur der Einwander:innen ,einschmelzen‘ und in eine neue zionistische Identität überführen sollte, lange Zeit eine schwere Bürde. Erst in den letzten Jahrzehnten kam es in Israel zu einer verstärkten Anerkennung der Leistungen deutscher Jüdinnen und Juden beim Aufbau des jungen Staates. Fröhlich betont in seiner Autobiografie die schweren Lebens- und Arbeitsbedingungen, insbesondere in den ersten Jahren Shavei Zions. Die starke Leistungsbereitschaft der Elterngeneration führt er dabei auf die mitteleuropäische Herkunft der Gruppe zurück. Fröhlich widerspricht somit Kritiker:innen in Israel, die das Festhalten vieler Jeckes etwa an der deutschen Sprache ablehnten. Für ihn stellte die kulturelle Verwurzelung der Gründergeneration den Schlüssel zum Erfolg Shavei Zions dar, das für viele andere jüdische Siedlungen zum Vorbild wurde.

Die tiefe Verbundenheit mit der Heimat Israel und der große Stolz auf die eigene Rolle beim Aufbau des Landes, wie sie sich in Fröhlichs Autobiografie ausdrücken, waren unter den in den 1930er Jahren nach Palästina geflüchteten deutsch-jüdischen Kindern und Jugendlichen weit verbreitet. Ebenso typisch blieb für viele das Unverständnis für die Eingewöhnungsschwierigkeiten der Eltern und Großeltern. In Shavei Zion war Deutsch – wie in den meisten deutsch-jüdischen ,Mittelstandssiedlungen‘ – zunächst die Umgangssprache. Erst 1957 wurden die Gemeindeversammlungen ausschließlich auf Neuhebräisch (Ivrit) abgehalten. Insgesamt fiel es den Kindern und Jugendlichen wesentlich leichter als den Erwachsenen, die neue Sprache zu erlernen. In den Familien entstanden daraufhin teils Spannungen, da die Jüngeren untereinander Ivrit sprachen, die Älteren aber nur bedingt dem Gesprächsfluss folgen konnten. In seiner Autobiografie erkennt Fröhlich im Rückblick die für Eltern und Großeltern im Vergleich zu den Kindern traumatischeren Erfahrungen der Flucht und eines kompletten Neuanfangs in einer fremden Umgebung an. Diese Auseinandersetzung fand nach dem Tod der Eltern statt und gibt so Einblicke in die unterschiedlichen Herausforderungen der Eltern- und Kindergeneration in Palästina/Israel.

Die Autobiografie von Amos Fröhlich endet mit einem Bericht über die Einweihung des ,Julius-Fröhlich-Platzes‘ in Tuttlingen am 2. Oktober 2015. In Erinnerung an seinen Vater, der zusammen mit seiner Familie aus Deutschland fliehen musste, wurde der Platz 77 Jahre nach seiner Flucht umbenannt. Fröhlich, dem am selben Tag das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde, sieht sich als einer der letzten Vertreter all jener, die wegen ihrer jüdischen Herkunft aus Deutschland vertrieben wurden. Am Ende seiner Autobiografie hebt er die Deutschen hervor, die sich im Austausch engagierten und/oder ihn für die Verdienstauszeichnung vorgeschlagen hatten. Sein persönliches Engagement ordnet Fröhlich in den Kampf für „eine bessere Zukunft, […] gute Beziehungen und Kontakte“ Ebd., S. 208. ein.

Abb. 4: Amos Fröhlich (dritter von links) mit seiner Familie und Vertretern der Stadt Tuttlingen bei der Umbenennungszeremonie des ,Julius-Fröhlich-Platzes‘, 2015; Barbara Staudacher Verlag.

Fröhlich, der sich selbst als Brückenbauer sieht, würdigt das „neue Deutschland, das sich bemüht, Verantwortung zu übernehmen und versucht, die Vergangenheit zu bewältigen“ Ebd.. Vor allem das letzte Kapitel mit seinem versöhnlichen Ton zeigt, wie die jüdische Seite die deutsche Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen und deren Entwicklung wahrnimmt – eine Perspektive, die auch für die weitere Erinnerungsarbeit wertvoll sein dürfte.

Die Autobiografie von Amos Fröhlich, der bis heute in Shavei Zion lebt und enge Kontakte nach Deutschland pflegt, bietet persönliche Einblicke in die Lebenswelt der jüngsten Mitglieder der deutsch-jüdischen Diaspora in Israel. Während die Erwachsenen der Gründergeneration zahlreiche Primär- und Sekundärquellen über den Aufbau ihrer Gemeinschaft in Shavei Zion hinterließen, eröffnet der vorliegende Erinnerungstext den Blick auf jene, die als Kinder und Jugendliche geflüchtet waren.

Gleichzeitig steht Fröhlichs Autobiografie exemplarisch für eine lebendige deutsch-jüdische Erinnerungskultur und deutsch-israelische Annäherung, die seit dem sogenannten Gaza-Krieg 2023 wieder auf die Probe gestellt wird.

Die Autorin dankt Amos Fröhlich, Judith Temime, Barbara Staudacher und Heinz Högerle für die Unterstützung und die Bereitstellung der Fotos.

Amos Fröhlich, Amos Fröhlich: Rexingen-Zürich-Tuttlingen-Shavei Zion. Aus dem Leben meiner Familie, Rexingen 2020.

„Wie Amos Fröhlich zum jüdischen Siedler wurde“, Faszination Israel, 15.01.2025, https://faszinationisrael.de/index.php/component/content/article/165-der-jude-der-seinem-hasser-das-leben-gerettet-hat-2?catid=12:zeitzeugenberichte&Itemid=101

Amos Fröhlich, „Zeitzeugeninterview“, 01.09.2023, Shavei Zion: https://www.papierblatt.de/zeitzeugen/amos-froehlich.html

„Freude über bunte Briefe aus Israel“, in: Schwarzwälder Bote, 15.05.2013: https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.horb-a-n-freude-ueber-bunte-briefe-aus-israel.f644f9aa-0230-49a3-bb0f-32cb28530565.html

Rede von Oberbürgermeister Michael Beck, Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Amos Fröhlich, 02.10.2015, Stadthalle Tuttlingen: https://www.tuttlingen.de/de/Politik-Verwaltung/Oberbuergermeister/Redensammlung/Redensammlung?view=publish&item=article&id=5677

„Schawei Zion, ein schwäbisches Dorf am Mittelmeer“, Südwestrundfunk. 26.02.1965: https://www.ardmediathek.de/video/swr-retro-abendschau/schawei-zion-ein-schwaebisches-dorf-am-mittelmeer/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzExNjU4OTU

Dieses Werk unterliegt den Bedingungen der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. Unter Namensnennung gemäß der Zitationsempfehlung darf es in unveränderter Form für nicht-kommerzielle Zwecke nachgenutzt werden.

Leonie S.E. Schottler hat ein Masterstudium in Globalen Medien und Digitalen Kulturen an der University of London (School of Oriental and African Studies) absolviert. Aktuell verfolgt sie einen Masterabschluss in Geschichte an der University of Cambridge. Ihre Masterarbeit beschäftigt sich mit der Geschichte, Identität und dem Deutschlandbild der zweiten und dritten Generation der Jeckes. Sie hat einen BA (Hons) in Geschichte von der University of London (Royal Holloway). Ihre Bachelorarbeit basiert auf Oral-History-Interviews mit der ersten und zweiten Generation der deutsch-jüdischen Diaspora in Israel und den Niederlanden. Schottler ist eine begeisterte Fotografin historischer und denkmalpflegerischer Themen. Ihre fotografische Arbeit „Jenseits des Guten und Schönen: Unbequeme Denkmale?“ wurde vom Europarat in Straßburg und von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ausgezeichnet. Ihre Arbeit über den Anwalt und NSDAP-Gegner Hans Litten (1903–1938), der im Konzentrationslager Dachau ermordet wurde, erhielt den ersten Preis des ,Hans-Litten-Studentenwettbewerbs‘ des Deutschen Anwaltvereins.

Leonie S.E. Schottler, Die Autobiografie von Amos Fröhlich: Brückenbauer der deutsch-israelischen Annäherung und letzter Zeitzeuge der sogenannten Rexinger Juden, in: Geschichte(n) der deutsch-jüdischen Diaspora, 20.10.2025. <https://diaspora.juedische-geschichte-online.net/beitrag/gjd:article-42> [28.02.2026].