Geboren am 9. Mai 1900 in Magdeburg, Deutschland

Gestorben am 19. Mai 1965 in Stockholm, Schweden

Tätigkeit: Rabbiner,

Historiker

Migration: Mandatsgebiet Palästina, 1933 | Schweden, 1948

„Das religiöse Judentum in Deutschland hatte Werte geschaffen, die der Stolz der jüdischen Welt waren. Die Alijah dieses Judentums wird sich auch im Lande der Religion den Platz erobern, der ihr zukommt; sie wird nach dem Wort des Propheten handeln: ‚Um Zions willen schweige ich nicht.‘“ Leo Baeck Institute Archives, Jerusalem Collection, LBIJER 609, Kurt Wilhelm - German Jewish Congregations, unpag. Mit diesen selbstbewussten und kämpferischen Worten beschrieb der liberale Rabbiner Kurt Wilhelm in den späten 1930er Jahren die historische Aufgabe des deutschen Judentums im Mandatsgebiet Palästina. Als überzeugter Zionist hatte er im Herbst 1933 Alija gemacht und war mit seiner Frau Ilka Wilhelm geborene Frank (1906–2005) und den drei Kindern nach Jerusalem übergesiedelt. Die religiösen und ethischen Werte des liberalen Judentums und des sogenannten Kulturzionismus, wie Wilhelm sie als junger Mann in der Weimarer Republik kennengelernt hatte, waren zeitlebens moralischer Kompass und Kern seines Selbstverständnisses.

Während sich die Situation für Jüdinnen und Juden im nationalsozialistischen Deutschland dramatisch verschlechterte, setzte sich Wilhelm in seiner neuen Heimat für die Bewahrung des deutsch-jüdischen Erbes ein. Wie einige andere Zionisten aus Deutschland versuchte er, den Jischuw, die vorstaatliche jüdische Gemeinschaft im Mandatsgebiet Palästina, in religiösen und politischen Fragen mitzugestalten. Er gründete eine der ersten reformorientierten Gemeinden und engagierte sich jahrelang in der Erwachsenenbildung für die wachsende Zahl deutschsprachiger Einwanderinnen und Einwanderer im Land. Außerdem kämpfte er für eine arabisch-jüdische Verständigung und einen binationalen Staat.

In den Wirren von Krieg und Staatsgründung entschied sich Wilhelm 1948 für die Rückkehr nach Europa, wo er bis zu seinem Tod als Wissenschaftler und Oberrabbiner von Schweden tätig sein sollte.

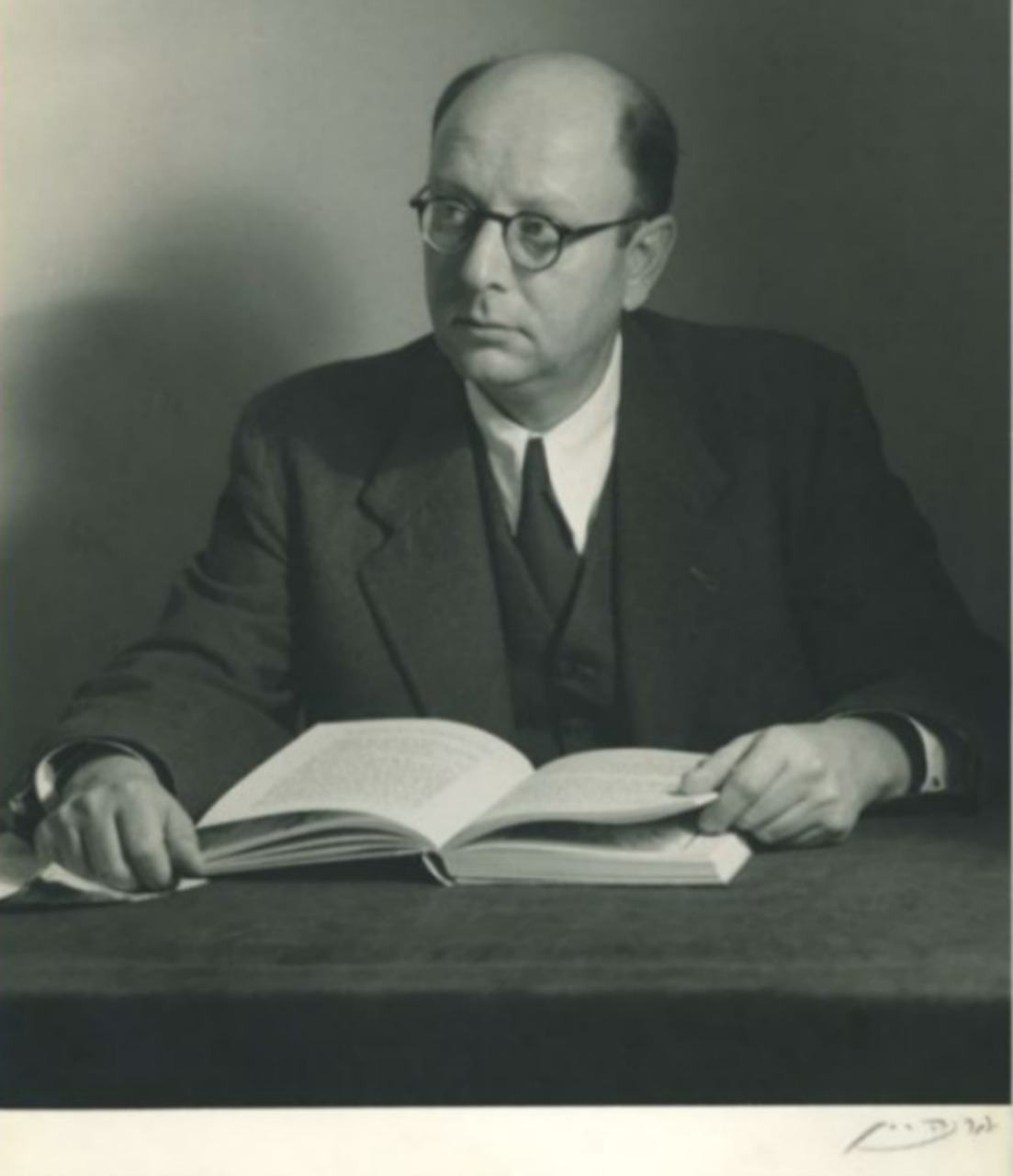

Abb. 1: Rabbiner Kurt Wilhelm, undatiert; Foto von Alfred Bernheim, Kurt Wilhelm Collection, AR 111; F 16657, Leo Baeck Institute.

Kurt Wilhelm wurde am 9. Mai 1900 in eine weitgehend säkulare jüdische Familie in Magdeburg geboren. Aufgrund seiner hervorragenden Leistungen als Schüler hatten seine Eltern ein Medizinstudium für ihn vorgesehen. Doch ihr Sohn hatte andere Pläne. Geprägt von der zionistischen Jugendbewegung und den kulturzionistischen Schriften des Religionsphilosophen Martin Buber (1878–1965) wandte sich Wilhelm schon als junger Mann mit großer Faszination dem eigenen Judentum und der erstarkenden zionistischen Bewegung zu. Diese trat für eine Rückkehr nach Eretz Israel ein, das Land Israel – wobei Kulturzionisten wie Buber eine Erneuerung jüdischer Kultur etwa durch die Wiederbelebung der hebräischen Sprache anstrebten.

Ermutigt und gefördert wurde Wilhelm zunächst durch den damaligen Magdeburger Gemeinderabbiner und Zionisten Adolf Jacobus (1883–1979). Entgegen dem Wunsch seiner Eltern entschied er sich 1919 für ein Studium der jüdischen Theologie an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau (Wrocław) – Wilhelm wollte Rabbiner werden. In Breslau studierte er bis zum Wintersemester 1922/23 am Jüdisch-Theologischen Seminar, das damals eines der wichtigsten Zentren jüdischer Wissenschaft und Lehre war. Nach einem kurzen Aufenthalt an der Universität Würzburg, wo er 1923 im Fach Orientalistik promoviert wurde, ging er schließlich nach New York. Dort setzte Wilhelm sein Studium am Jewish Theological Seminary fort und wurde 1925 zum Rabbiner ordiniert.

Nach seiner Rückkehr aus New York 1925 trat Wilhelm seine erste Stelle als Rabbiner in der Gemeinde Braunschweig an. Dort lernte er auch die sechs Jahre jüngere Ilka Frank kennen, die er wenig später heiratete. In der Gemeinde widmete sich Wilhelm besonders der Jugendarbeit, wobei sein Engagement über die Grenzen der Gemeinde hinaus ging. So unterhielt er enge Kontakte zum Jung-Jüdischen Wanderbund in Braunschweig sowie zu einem Hachschara-Zentrum in Wolfenbüttel, wo junge Jüdinnen und Juden auf eine Auswanderung nach Palästina vorbereitet wurden.

Zugleich waren es diese zionistisch motivierten Aktivitäten, die Wilhelm wiederholt in Konflikt mit der Gemeindeführung brachten. Denn anders als ein Großteil der Rabbiner in Deutschland sah er keinen Widerspruch in einem jüdischen Selbstverständnis, das gleichermaßen von religiösem Liberalismus und Zionismus geprägt war.

1929 wurde Wilhelm Gemeinderabbiner in Dortmund, wo er seine Arbeit für ein modernes, zionistisch orientiertes Judentum fortsetzte. Die für 1933 vorgesehene Berufung nach Frankfurt am Main sollte nicht mehr erfolgen. Nachdem die Nationalsozialisten seinen geplanten Amtsantritt als Gemeinderabbiner dort verhindert hatten, beschloss Wilhelm, Deutschland mit seiner Frau und den Söhnen zu verlassen.

Wenngleich das antisemitische Klima in Deutschland durchaus zu seiner Entscheidung beitrug, ging er als überzeugter Zionist nach Jerusalem – Wilhelm floh nicht, sondern machte Alija. Mit einer offiziellen Bürgschaft des damaligen Rektors der Hebräischen Universität, Hugo Bergman (1883–1975), und des ebenfalls in Jerusalem lehrenden Orientalisten Schlomo Dov Goitein (1900–1985), reiste die Familie im Oktober 1933 in das Mandatsgebiet Palästina ein. Bergman und Goitein, die beide aus deutschsprachigen jüdischen Familien stammten, hatten Europa bereits 1911 beziehungsweise 1923 verlassen.

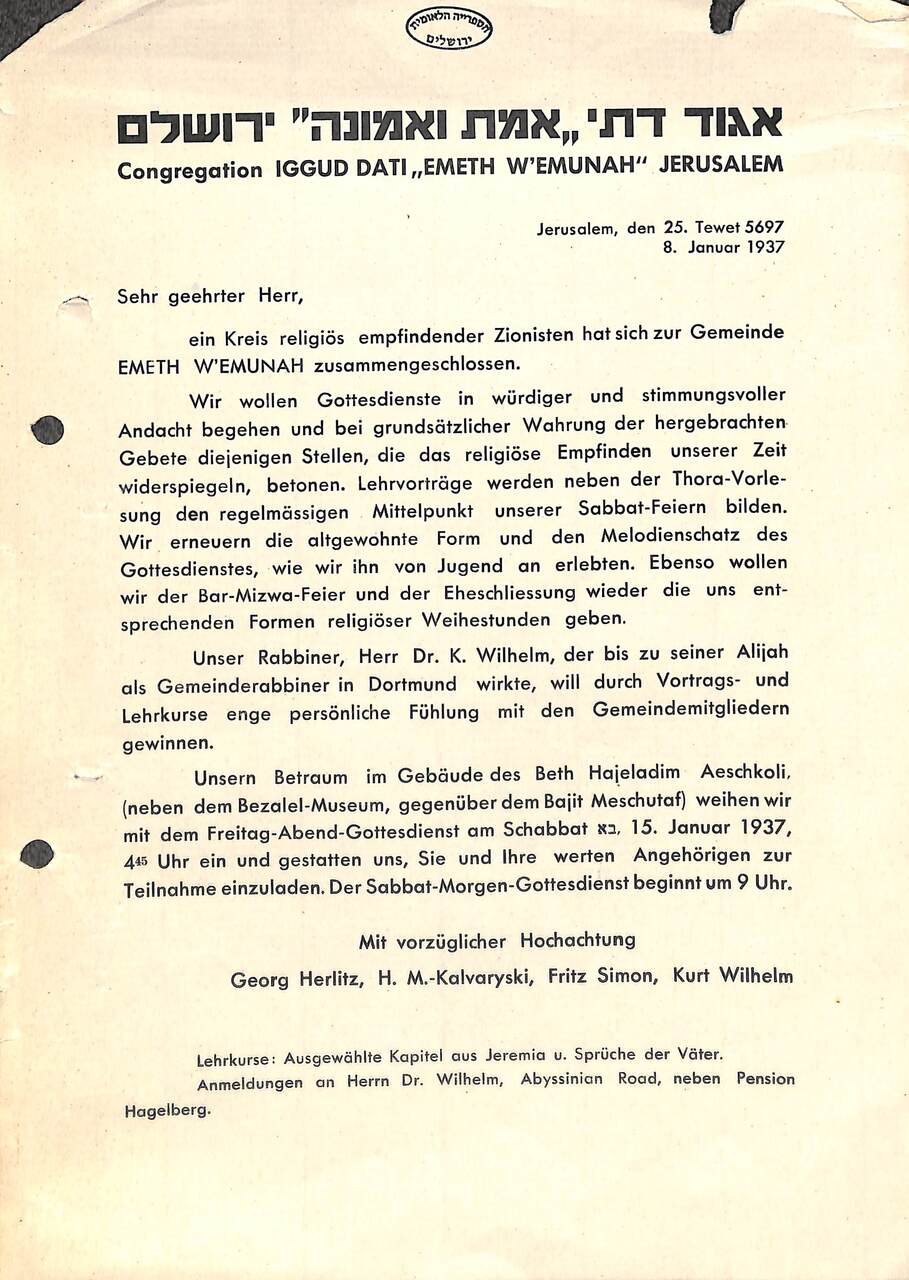

Im Sommer 1934 begann Wilhelm mit den Vorbereitungen zur Gründung einer liberalen Gemeinde in Jerusalem. Zu diesem Zweck traf er 1936 mit dem Offenbacher Rabbiner Max Dienemann (1875–1939) zusammen, der sich auf einer Palästinareise befand und Wilhelm finanzielle Unterstützung durch die World Union for Progressive Judaism vermittelte. Daraufhin konnte die Gemeinde Emet ve Emuna (Wahrheit und Glaube) 1937 offiziell gegründet werden. Obwohl reformorientierte Rabbiner vom Oberrabbinat des Jischuw nicht anerkannt wurden, war Wilhelm entschlossen, ‚seinem‘ Judentum auch in Jerusalem Geltung zu verschaffen.

Abb. 2: Einladung zur feierlichen Einweihung der Bet-Räume der Gemeinde Emet ve Emuna in Jerusalem, 1937; Emet w’Emuna Community Collection, ARC. 4* 2018/1, National Library of Israel.

Der religiöse Charakter der Gemeinde war an den Traditionen des liberalen deutschen Judentums ausgerichtet: Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand eine ebenso erbauliche wie belehrende Predigt, das gemeinsame wissenschaftliche Lernen wurde gefördert und eine teilweise Reform der Liturgie sollte vorgenommen werden. Emet ve Emuna sollte dabei aber nicht nur eine Gemeinde für deutsche Jüdinnen und Juden sein. Vielmehr ging es Wilhelm darum, das kulturelle und religiöse Erbe des deutschen Judentums in Palästina zu bewahren und es aktiv in die Gestaltung der religiösen Kultur des Jischuw einzubringen. Die Gemeinde sollte all jenen eine geistige Heimat bieten, die eine Alternative zu der starken gesellschaftlichen Polarisierung zwischen Orthodoxie und Säkularismus suchten oder sich erstmals an einem gelebten Judentum versuchten. Trotz dieser hehren Ziele blieb der Wirkungskreis der Gemeinde weitgehend auf deutschsprachige Jüdinnen und Juden in Jerusalem beschränkt.

An sie richtete sich auch das umfangreiche Bildungs- und Kulturprogramm von Emet ve Emuna, das Vorträge zu Themen der jüdischen Geschichte und Kultur, aber auch Kurse zur Landeskunde sowie Sprachkurse für modernes Hebräisch umfasste. Die Kurse und Vorträge sollten dabei helfen, den Neuankömmlingen den Übergang in die neue Gesellschaft zu erleichtern und ihr jüdisches Selbstverständnis zu stärken. Das Programm der Gemeinde wuchs stetig und konnte bald auch bedeutende deutsch-jüdische Gelehrte von der Hebräischen Universität in Jerusalem als Referenten gewinnen, darunter Buber und die beiden Religionsphilosophen und -historiker Gershom Scholem (1897–1982) und Ernst Simon (1900–1988). Im Herbst 1941 vereinte die Gemeinde ihr Bildungsangebot schließlich mit den Kursen der Hitachduth Olej Germania we Olej Austria (HOGOA), der Vereinigung der Einwanderer aus Deutschland und Österreich.

1942 betrat Wilhelm die politische Bühne des Jischuw. Auslöser für sein Engagement war unter anderem die Verabschiedung des sogenannten Biltmore-Programms im Mai 1942 gewesen, in dem seitens der zionistischen Führung erstmals die Gründung eines ,jüdischen Commonwealth‘ auf dem britischen Mandatsgebiet gefordert wurde. In der im selben Jahr gegründeten Partei Alija Chadascha (Neue Einwanderung), die vom späteren israelischen Justizminister Pinchas Rosen (1887–1978) und dem deutschen Zionisten Georg Landauer (1895–1954) geführt wurde, engagierte sich Wilhelm im Jerusalemer Bezirkskomitee sowie im Landesrat der Partei. Diese galt als politischer Arm der HOGOA und zählte viele prominente deutsche Zionistinnen und Zionisten zu ihren Mitgliedern.

Die Alija Chadascha lehnte das Biltmore-Programm und eine Teilung des Mandatsgebietes ab und verurteilte jede Form des gewaltsamen Widerstandes. Als überzeugter Pazifist und Verfechter des Binationalismus hatte Wilhelm hier seine politische Heimat gefunden.

Am 29. November 1947 wurde die Teilung des britischen Mandatsgebiets Palästina in zwei unabhängige Staaten – einen jüdischen und einen arabischen – beschlossen. Gleichzeitig wurde der Abzug der britischen Truppen geregelt. Während der Beschluss der Vereinten Nationen im Jischuw frenetisch gefeiert wurde, sah Wilhelm der Gründung eines jüdischen Staates pessimistisch entgegen. In einem Brief an den Prager Journalisten und Zionisten Robert Weltsch (1891–1982), der Palästina 1945 in Richtung London verlassen hatte, schrieb Wilhelm im Dezember 1947: „Ich stehe zu den Ereignissen wie Sie, nämlich im Zustand einer echten Depression“ Leo Baeck Institute New York, Robert Weltsch Collection, AR 7185 / MF 491, Kurt Wilhelm an Robert Weltsch, 22.12.1947.. Als die Alija Chadascha nach anfänglichem Widerstand ihre Position änderte und die Teilung ebenfalls befürwortete, kam es schließlich zum Bruch zwischen ihm und der Partei.

Neben der Alija Chadascha gehörte Wilhelm zu den Gründungsmitgliedern des Ihud (Einheit), einer politischen Vereinigung, die 1942 auf Initiative des damaligen Präsidenten der Hebräischen Universität, Juda Leib Magnes (1877–1948), ins Leben gerufen wurde. Insbesondere unter den deutschsprachigen Gelehrten der Universität fand der Ihud namhafte Mitglieder und Unterstützer. Wilhelm war zeitweilig Sekretär der Vereinigung und empfing die Mitglieder zu Versammlungen in seinem Privathaus. Wie in der Alija Chadascha fand er im Ihud eine politische Gesinnungsgemeinschaft, in der seine Ansichten über die politische Zukunft Palästinas geteilt wurden.

Für Wilhelm konnte der Zionismus – verstanden als eine kulturelle und religiöse Renaissance des Judentums – nur auf Basis von Verständigung und gleichberechtigter Koexistenz mit der arabischen Bevölkerung Erfolg haben. Doch seine kompromisslose und bisweilen idealistische Haltung wurde angesichts der politischen Entwicklungen und der Folgen des israelischen Unabhängigkeitskrieges 1947/49 zunehmend zur Quelle von Frustration und Desillusionierung.

Die Folgen des israelischen Unabhängigkeitskriegs machten Wilhelm schwer zu schaffen. Hatte er zuvor noch an unterschiedlichen Fronten für ‚sein‘ Judentum und ‚seinen‘ Zionismus gekämpft, so kreisten seine Gedanken damals um das Überleben seiner Familie. Der 22. Februar 1948 markierte schließlich den tragischen Höhepunkt. An diesem Tag wurde das Haus der Wilhelms durch feindliches Artilleriefeuer getroffen und weitgehend zerstört. Wilhelm erlitt einen Schlüsselbeinbruch, seine Frau eine Kopfverletzung.

Ein Lichtblick muss der Brief seines Freundes und politischen Mitstreiters Hugo Bergman gewesen sein, der Wilhelm nur wenige Wochen nach dem Angriff erreichte. Bergman, der viele Jahre dem engeren Kreis der Gemeinde Emet ve Emuna angehört und für einen binationalen Staat plädiert hatte, befand sich seit Juli 1947 in Schweden, wo er sich im Auftrag der Hebräischen Universität verschiedenen politischen und wissenschaftlichen Aufgaben widmete. Er überbrachte Wilhelm das Angebot des Vorsitzenden der Stockholmer Gemeinde, den Posten als Oberrabbiner von Schweden zu übernehmen. Nur zwei Wochen nach der Anfrage aus Schweden stimmte Wilhelm dem Angebot zu. Die unmittelbaren Schrecken des Krieges und der Verlust einer politischen Perspektive hatten dazu geführt, dass er eine Rückkehr nach Europa ernsthaft in Erwägung zog.

Im Juli 1948 und damit nur wenige Wochen nach der Unabhängigkeitserklärung Israels bereiteten sich Kurt und Ilka Wilhelm zusammen mit ihrem jüngsten Sohn auf die Ausreise vor. Sie gehörten damit zu einer kleinen Gruppe deutscher Jüdinnen und Juden, die den Staat Israel wieder verließen. Vor dem Abflug traf Wilhelm in Tel Aviv noch mit dem israelischen Ministerpräsidenten David Ben-Gurion (1886–1973) zusammen, der ihn persönlich verabschiedete.

Im Dezember 1948 wurde Wilhelm schließlich offiziell als Nachfolger von Marcus Ehrenpreis (1869–1951), der einst an der renommierten Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin studiert hatte, zum Oberrabbiner von Schweden gewählt. Inhaltlich und formal wollte er seine in Jerusalem begonnene Arbeit für ein modernes und reformorientiertes Judentum auch in Stockholm fortsetzen. Als Rabbiner empfand er die Rückkehr nach Europa nach 15 Jahren in Jerusalem auch als eine Rückkehr zu Altvertrautem. Nur wenige Tage nach seiner Ankunft in Stockholm schrieb Wilhelm an seinen langjährigen Freund Ernst Simon, er würde an das anknüpfen, was er in Braunschweig und Dortmund aufgeben musste. Es seien die gleichen Probleme, mit denen er sich schon damals konfrontiert gesehen hätte.

Wie in Jerusalem gingen Wilhelms Aktivitäten in diesen Jahren weit über das Rabbineramt hinaus. Er leistete Pionierarbeit bei dem Versuch, den Kontakt zu den Jüdischen Gemeinden hinter dem ‚Eisernen Vorhang‘ wiederherzustellen. Zu diesem Zweck reiste Wilhelm beispielsweise in den 1960er Jahren mit seiner Frau für zwei Wochen nach Rumänien, wo er mit verschiedenen Vertretern der dortigen Gemeinden zusammentraf.

Abb. 3: Im Sitzungssaal der Jüdischen Gemeinde Stockholm (v.l.n.r. Hilel Storch, Hugo Valentin, Kurt Wilhelm), 4. Februar 1953; Foto von Tore Burnäs, SvD 33631, Stadtmuseum Stockholm.

Als Historiker publizierte Wilhelm zahlreiche Aufsätze zur Geschichte der ‚Wissenschaft des Judentums‘ und hatte einen Lehrauftrag an der Universität Stockholm. Ab Mitte der 1950er Jahre hielt er zudem im Rahmen der Loeb-Lectures regelmäßig Gastvorlesungen zur Geschichte, Philosophie und Religion des Judentums an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Der Direktor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, der 1949 aus den USA in die Bundesrepublik zurückgekehrte Max Horkheimer (1895–1973), setzte sich für eine Verstetigung der Lehrtätigkeit Wilhelms ein. 1959 wurde er schließlich zum Honorarprofessor für die ‚Wissenschaft des Judentums‘ an der Goethe-Universität ernannt, die bis heute als eine der einflussreichsten geistigen Strömungen im deutschsprachigen Judentum gilt. Von nun an pendelte Wilhelm zwischen Stockholm und Frankfurt. Seine langjährigen Forschungen fanden ihren Niederschlag in der posthum veröffentlichten zweibändigen Anthologie Wissenschaft des Judentums im deutschen Sprachbereich (1967).

Im Frühjahr 1965 waren Attentatspläne einer schwedischen Neonazi-Gruppe bekannt geworden, die sich auch gegen Wilhelm richteten. Der Schock über diese Nachricht trug zu einem schweren Herzinfarkt bei, von dem er sich nicht mehr erholen sollte. Am 19. Mai 1965 starb Kurt Wilhelm, der sich zeitlebens für eine länderübergreifende Vermittlung und Bewahrung deutsch-jüdischer Traditionen eingesetzt hatte, in Stockholm.

Dieses Werk unterliegt den Bedingungen der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. Unter Namensnennung gemäß der Zitationsempfehlung darf es in unveränderter Form für nicht-kommerzielle Zwecke nachgenutzt werden.

Leon Thiel ist Doktorand am internationalen Graduiertenkolleg Belongings: Jewish Material Culture in Twentieth-Century Europe and Beyond (https://www.uni-leipzig.de/belongings) sowie assoziierter Forscher im Forschungsressort Wissen am Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur – Simon-Dubnow in Leipzig. Er studierte Kulturwissenschaften und Philosophie an der Universität Leipzig, der Tallinn University und der Hebräischen Universität Jerusalem und schloss 2023 sein Masterstudium in Kulturwissenschaften ab. Seine Forschungsinteressen umfassen die europäisch-jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts, Exil- und Migrationsforschung sowie Fragen der materiellen Kulturforschung und des Kultur- und Wissenstransfers in der jüdischen Geschichte.

Leon Thiel, Kurt Wilhelm (1900–1965), in: Geschichte(n) der deutsch-jüdischen Diaspora, 08.05.2025. <https://diaspora.juedische-geschichte-online.net/beitrag/gjd:article-17> [28.02.2026].