Geboren am 17. September 1869 in Darmstadt, Deutschland

Gestorben am 30. Juni 1948 in Auckland, Neuseeland

Tätigkeit: Schriftsteller, Dichter

Migration: Schweiz, 1933

| Italien, 1933 |

Neuseeland, 1938

„Mein Ruhm endet im Hafen von Auckland, aber er beginnt auch im Hafen von Auckland.“ Karl Wolfskehl, VII. Arbeitsheft, S. 112, handschriftliche Notiz, datiert »11.VIII.47« (Deutsches Literaturarchiv Marbach). Diese Worte notierte Karl Wolfskehl am 11. August 1947 – rund ein Jahr vor seinem Tod – in sein Arbeitsheft. Wie kaum ein anderer deutsch-jüdischer Dichter repräsentiert Wolfskehl in seinem Werk die jahrhundertelange Verankerung jüdischen Denkens und Schreibens in der europäischen Diaspora. Mit dem Einsetzen der Verfolgung von Jüdinnen und Juden in Deutschland 1933 bezeugt seine Dichtung das bestärkende Bekenntnis zu selbstbewusster jüdischer Identität und seine entschlossene Abkehr vom nationalsozialistischen Deutschland.

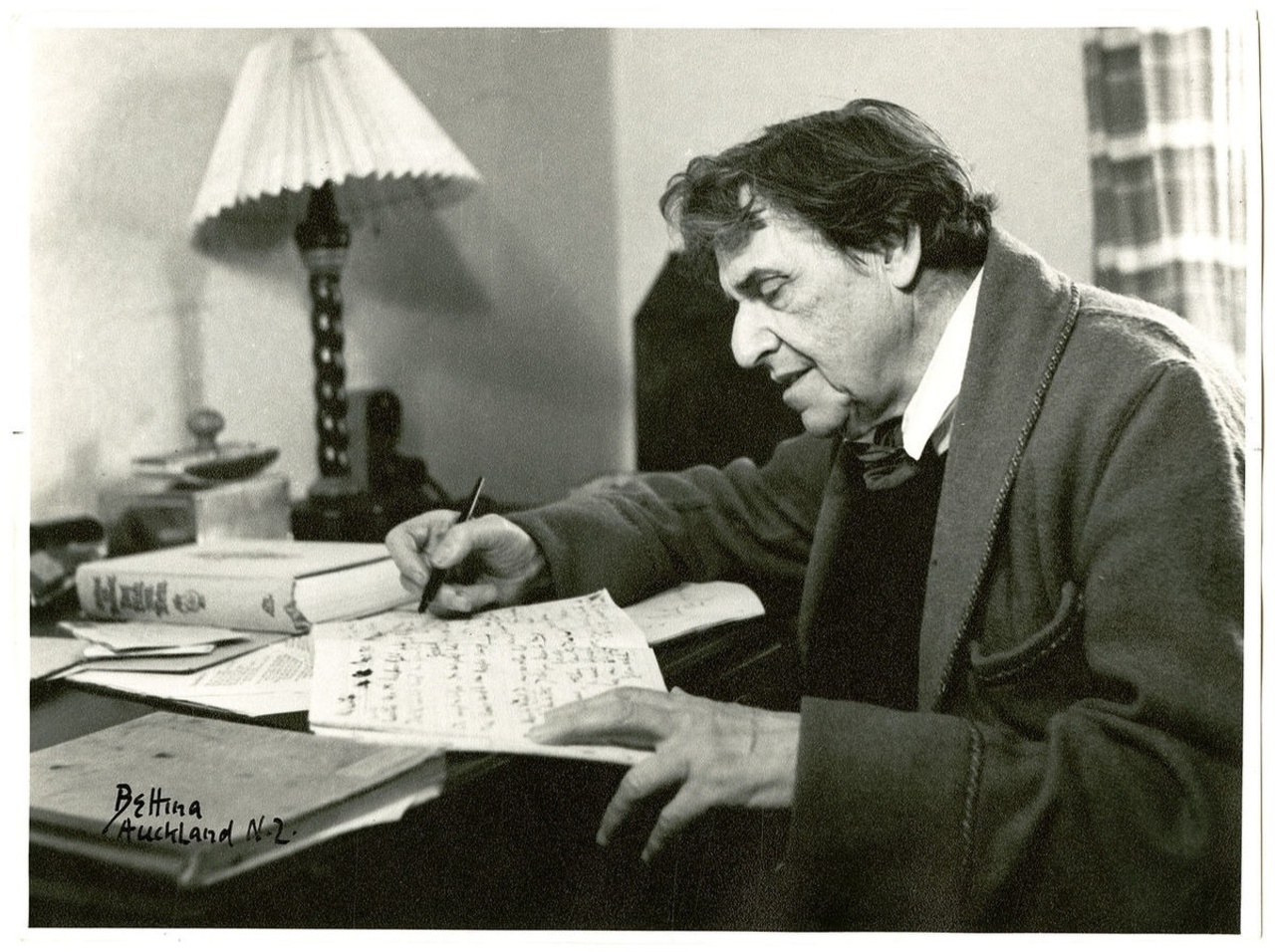

Abb. 1: Karl Wolfskehl in Auckland, 1945; Foto: Bettina (Lilly Inge Byttiner), Deutsches Literaturarchiv Marbach.

Karl Wolfskehl entstammte einer großbürgerlichen jüdischen Familie, die seit Generationen im Rheinland lebte. Sein Vater, Otto Wolfskehl (1841–1907), war ein führender Bankier und hessischer Lokalpolitiker, seine Mutter Paula Wolfskehl geborene Simon (1845–1876) kam aus einer Bankiersfamilie. Wolfskehl wurde zunächst privat unterrichtet, ehe er das humanistische Ludwig-Georgs-Gymnasium in Darmstadt besuchte, wo er 1887 das Abitur ablegte. In Gießen, Leipzig und Berlin studierte er anschließend Germanistik, Geschichte und Religionsgeschichte. 1893 wurde Wolfskehl mit einer altgermanistischen Dissertation über germanische Sagen promoviert. Im angefügten Lebenslauf seiner Doktorarbeit bemerkte er ausdrücklich, er sei Jude.

Lebensprägend für Wolfskehl wurde 1893 die Begegnung mit dem Dichter Stefan George (1868–1933), aus der rasch eine enge freundschaftliche Beziehung erwuchs. George wurde zu einem Vorbild und Maßstab seines eigenen dichterischen Schaffens und Denkens. Von 1894 bis 1919 war Wolfskehl einer der Hauptautoren von Blätter für die Kunst, der Zeitschrift des sogenannten George-Kreises, der sich in diesen Jahren um die Person Georges und seine Dichtung bildete.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab Wolfskehl zusammen mit Stefan George, die einflussreich dreibändige Sammlung Deutsche Dichtung (1900/1902) heraus. Gelegentlich veröffentlichte er auch Gedichte im Jüdischen Almanach, der jährlich von dem Religionsphilosophen Martin Buber (1878–1965) mitherausgegeben wurde. Obwohl sich Wolfskehl – im Gegensatz zu Buber – nicht als Zionist verstand, besuchte er als Berichterstatter 1903 den sechsten Zionistenkongress in Basel und trug für den bekannten zionistischen Sammelband Vom Judentum (1913) den Einleitungsaufsatz „Das jüdische Geheimnis“ bei.

Nach seiner Heirat 1898 mit Hanna de Haan (1878–1946), der Tochter des aus Holland stammenden Darmstädter Hofkapellmeistes Willem de Haan (1849-1930), zog Wolfskehl nach München. Dort wurde ihr Haus an wechselnden Adressen bald zu einem Mittelpunkt des literarischen Lebens der Stadt. Wolfskehl pflegte Bekanntschaften mit fast allen künstlerisch tätigen Persönlichkeiten in München, darunter mit der deutsch-jüdischen Schriftstellerin Else Lasker-Schüler (1869–1945). Sie sollte Deutschland, wie Wolfskehl, nach der Machtübertragung 1933 zunächst in Richtung Schweiz verlassen und starb später in Jerusalem.

Das väterliche Vermögen erlaubte es Wolfskehl, bis nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ohne festes Einkommen zu leben. Mit dem weitgehenden Verlust des Familienvermögens infolge des Kriegs und der Inflation sah er sich gezwungen, München zu verlassen. Nach einem Aufenthalt in Italien, wo er zeitweilig seinen Unterhalt als Privatlehrer verdiente, kehrte Wolfskehl 1925 in die bayerische Landeshauptstadt zurück. In München etablierte er sich als Kulturjournalist und war als Übersetzer und Herausgeber tätig. Eigenes dichterisches Schaffen, das zum Teil noch in die Vorkriegszeit zurückreichte, brachte er während dieser Jahre in den beiden Veröffentlichungen Der Umkreis. Gedichte und dramatische Dichtungen (1927) sowie Bild und Gesetz. Gesammelte Abhandlungen (1930) heraus.

Abb. 2: Karl Wolfskehl und Margot Ruben in Recco, Italien; Deutsches Literaturarchiv Marbach.

Der wachsende Antisemitismus in Deutschland bewog Wolfskehl bereits 1932 zu einem zeitweiligen Aufenthalt in der Schweiz. Nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler im Januar 1933 erkannte er, dass es für ihn als Jude und Schriftsteller keine Zukunft mehr in Deutschland gab. Einen Tag nach dem Reichstagsbrand floh er Ende Februar 1933 aus München ins Exil in die Schweiz. Wolfskehl hielt sich zunächst meist in Orselina (Tessin) auf, wo ihm das Klima zusagte, verbrachte aber auch Zeit bei Freundinnen und Freunden in Basel und Meilen.

Im Dezember 1933 zog Wolfskehl nach Rom und wenig später nach Florenz. Dort engagierte er Margot Ruben (1908–1980) als Sekretärin, auf deren Unterstützung er wegen einer zunehmenden Sehbehinderung angewiesen war. Ruben, die aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie in Berlin stammte, wurde an der Universität Basel in Philosophie promoviert. Sie stand ebenfalls dem George-Kreis nahe. In Florenz wurde sie bald Wolfkehls Geliebte und schließlich seine Lebensgefährtin im Exil.

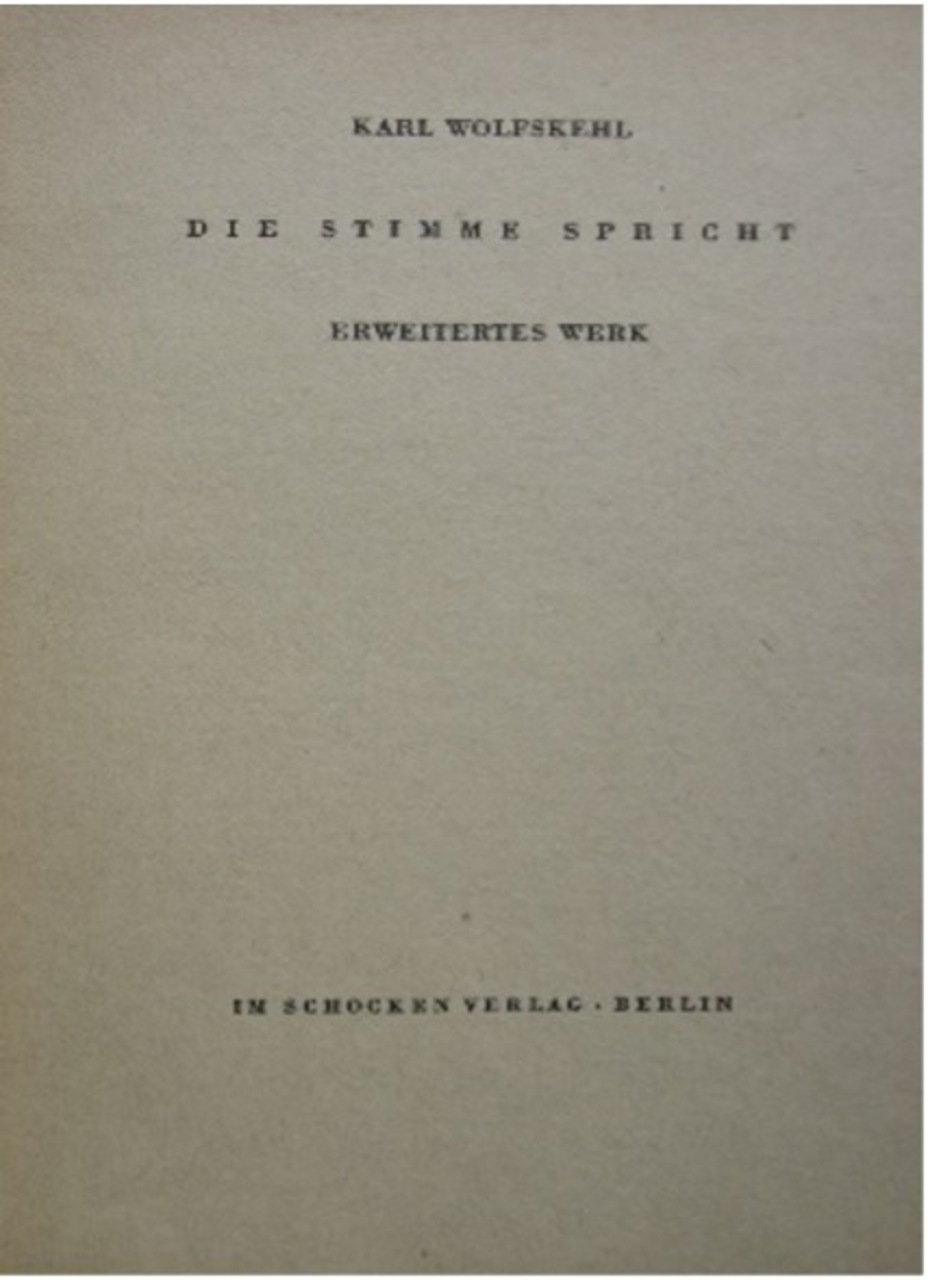

Bereits zu Beginn seiner Exiljahre setzte eine neue dichterische Schaffensphase bei Wolfskehl ein. 1933/34 entstand die Gedichtfolge Die Stimme spricht, in der seine innere wie äußere Neuorientierung und Selbstvergewisserung als deutscher Jude zum Ausdruck kamen. Sie wurde Wolfskehls bekannteste Dichtung. Sein längeres, daneben entstandenes Gedicht An die Deutschen – eine Auseinandersetzung mit seinem Deutschsein und eine Abkehr von Deutschland angesichts der einsetzenden antisemitischen Verfolgung – zirkulierte dagegen zunächst nur im Freundeskreis. Die Stimme spricht erschien, vermittelt durch Buber, in der Schocken-Bücherei.

Abb. 3: Die Stimme spricht, erweiterte Ausgabe 1936.

Der von Salman Schocken (1877–1959) gegründete und von dem Verleger Lambert Schneider (1900–1970) geleitete Schocken Verlag gehörte mit der Reihe Bücherei des Schocken Verlags zu den wichtigsten Publikationsorten für deutschsprachige jüdische Autorinnen und Autoren in den Jahren 1933 bis zu seiner Zwangsschließung 1938. Schocken, der bereits 1934 in das Mandatsgebiet Palästina emigriert war, hatte ein Projekt zur umfassenden Edition von Nachdichtungen mittelalterlicher hebräischer Dichtungen angeregt, das über Anfänge jedoch nicht hinauskam. Wolfskehl, der keine ausreichenden Hebräischkenntnisse besaß, erhielt dazu wortgenaue Übertragungen, die er dann dichterisch formte. Einige davon wurden im Almanach des Schocken Verlags veröffentlicht.

In Italien unterhielt Wolfskehl noch intensiven persönlichen und brieflichen Kontakt zu alten und neuen Bekannten, darunter die deutsch-jüdische Religionsphilosophin Margarete Susman (1872–1966), die 1933 in die Schweiz geflohen war. Als sich die Situation für Jüdinnen und Juden auch im faschistischen Italien verschärfte, wo ab 1936 vor allem die Presse eine judenfeindliche Stimmung schürte, entschloss sich Wolfskehl zur Flucht aus Europa. Ende 1936 verkaufte er seine umfangreiche Bibliothek an Schocken, um für seine Familie und sich selbst ein Auskommen zu sichern.

Die endgültige Entscheidung für Neuseeland, das Wolfskehl schon 1930 in einem Brief als „Insel der Rassengleichberechtigung“ An Hartmuth von Ploennies 24.10.1930 (Briefwechsel aus Neuseeland, Bd. II, S. 1001). bezeichnet hatte, über die er selbst jedoch wenig wusste, fiel gegen Ende 1937. Zuvor hatte er von einer Bekannten, die aufgrund ihrer jüdischen Herkunft bereits 1936 nach Neuseeland emigriert war, eingehendere Auskunft über das Land und die Lebensbedingungen dort erhalten. Ein Aufenthalt in Neuseeland war für ihn sowohl eine praktische Option als auch eine betont symbolische Geste, ein Exil so weit weg wie möglich zu wählen – „auf Erdballs letztem Inselriff“ Gesammelte Werke. Bd. 1, S. 225., wie es in dem gleichnamigen Gedicht von ihm heißt.

Eine reguläre Auswanderung in ein anderes Land bot für den 69-jährigen Wolfskehl aufgrund seines fortgeschrittenen Alters kaum eine Chance, sodass er als Tourist mit Ruben nach Neuseeland reiste. Ihre Einreise wurde durch eine befristete Aufenthaltsgenehmigung und ein Rückreiseticket ermöglicht. Die sechswöchige Überfahrt im Mai/Juni 1938 führte von Marseille durch den Suezkanal über Aden, Colombo und Australien nach Auckland. Während eines zehntägigen Aufenthaltes in Sydney genoss es Wolfskehl, dort von lokalen Zeitungen als europäischer Dichter erkannt und gewürdigt zu werden. Auch in Auckland, wo er und Ruben Anfang Juli an einem verregneten Wintertag eintrafen, blieb seine Ankunft nicht unbemerkt. In einem Porträtinterview unterstrich Wolfskehl, er sei nicht als Exilant gekommen, sondern hoffe, nur ein zeitweiliges ‚Dichterasyl‘ zu finden.

In der Jüdischen Gemeinde von Auckland suchte und fand er rasch helfende Kontakte – ebenso wie an der dortigen Universität, besonders unter den bereits dort lebenden deutschsprachigen Immigrantinnen und Immigranten. Aufgrund einer Reihe antisemitischer Gesetze in Italien ab 1938, die ihm eine Rückkehr dorthin versperrten, war Wolfskehl gezwungen, bereits nach wenigen Wochen eine Daueraufenthaltserlaubnis für Neuseeland zu beantragen. Diese erhielten er und Ruben schließlich dank des Einsatzes eines jüdischen Rechtsanwalts, der beiden zum Freund wurde. Zudem erklärten sich zwei neuseeländische Bekannte bereit, die Bürgschaft zu übernehmen.

Für insgesamt drei Jahre bezogen Wolfskehl und Ruben eine kleine Dreizimmerwohnung in Auckland, bevor sie für ein Jahr in ein Haus mit Garten wechseln konnten. Hier empfingen sie auch ihre in Neuseeland gewonnenen Freundinnen und Freunde sowie Bekannte. Wenngleich Wolfskehl in seinen Briefen betonte, wie wichtig ihm eine gewisse Zurückgezogenheit für sein dichterisches Schaffen sei, so zeigte er zugleich eine lebendige Offenheit für das ihm unbekannte Land und die Menschen, denen er hier begegnete.

Wolfskehls Freundes- und Bekanntenkreis entwickelte sich rasch aus den Kontakten, die zur Jüdischen Gemeinde und zu anderen Immigrantinnen und Immigranten entstanden und die er im Zusammenhang mit dem kulturellen Leben Aucklands pflegte. Besonders nahe stand Wolfskehl einer jüdischen Familie, die aus Berlin nach Neuseeland emigriert war. Einem ehemaligen Bibliothekar aus Nürnberg, dessen mitgebrachte Bibliothek Wolfskehl nutzte und der nun seinen Unterhalt als Bäcker verdiente, fühlte er sich ebenfalls verbunden. Wie fast alle Eingewanderten verfügte auch Wolfskehl über hinreichende Kenntnis der englischen Sprache. Obwohl sein English nie idiomatisch wurde, pflegte er von Beginn an einen regen Umgang mit der englischsprachigen Umwelt. Es ergaben sich so nach und nach auch bedeutsame und freundschaftliche Beziehungen zu Repräsentantinnen und Repräsentanten der Kulturszene, darunter Intellektuelle, Schriftsteller sowie Dichter.

1941 unternahm Wolfskehl seine einzige längere Reise auf die Südinsel, wo er in Dunedin den jüdischen Gelehrten Caesar Steinhof (1909–1954) traf, den er in Auckland kennengelernt hatte. Nach seinem Besuch bei Steinhof, der mit seiner Familie aus Hamburg nach Neuseeland gelangt war, besuchte Wolfskehl in Christchurch ein befreundetes Ehepaar aus Deutschland, die Schriftstellerin Otti Binswanger (1896–1971) und den Literaturwissenschaftler Paul Binswanger (1896–1961). Beide waren aufgrund der jüdischen Herkunft Binswangers, der wie Wolfskehl zuvor nach Italien ausgewichen war, nach Neuseeland emigriert. Über die Binswangers kam es auch zur Begegnung mit jüngeren neuseeländischen Autoren wie Denis Clover (1912–1980) und Allen Curnow (1911–2001), die sich zu freundschaftlichen Beziehungen in Auckland ausweitete – unter anderem zu dem Erzähler Frank Sargeson (1903–1982) sowie den Dichtern R. A. K. Mason (1905–1971) und Rex Fairburn (1904–1957). Sie begegneten Wolfskehl als einem Repräsentanten europäischer Literatur, während es für Wolfskehl die Zeit war, in der er sich intensiv für das literarische Leben in Neuseeland interessierte und sich eine umfassendere Kenntnis der modernen englischen und amerikanischen Literatur erschloss.

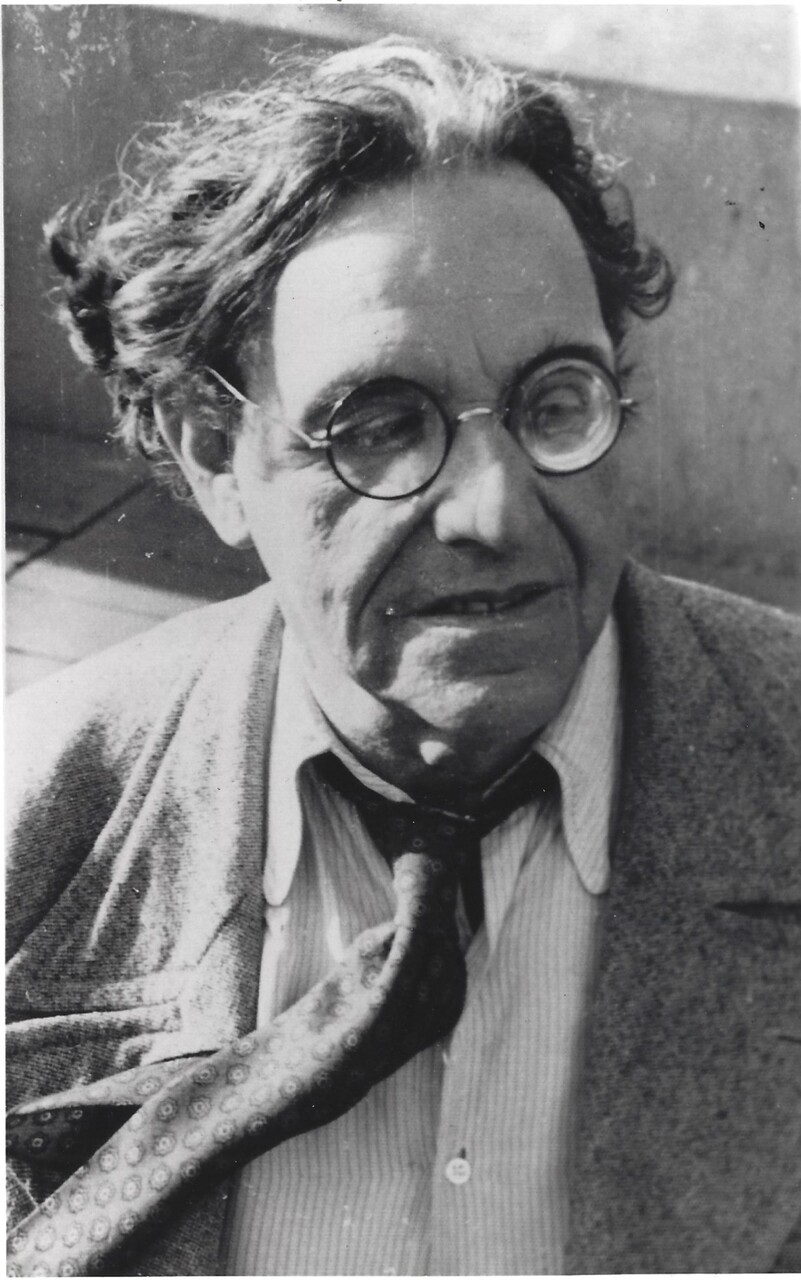

Abb. 4: Porträt von Karl Wolfskehl, Dezember 1947; Foto: Bettina (Lilly Inge Byttiner), Erich Kahler Collection AR 2141, F 3507A, Leo Baeck Institute.

Wie für viele andere Jüdinnen und Juden, die aus Deutschland oder Österreich nach Neuseeland emigriert waren, gestaltete sich der Alltag für Wolfskehl und Ruben nicht einfach, besonders als sie nach Kriegsbeginn 1939 als ‚enemy aliens‘ (feindliche Ausländer) registriert wurden und als solche bis zum Kriegsende einschränkenden Maßnahmen unterworfen waren. Nachdem ihnen 1943 das Haus gekündigt worden war, fanden sie keine gemeinsame Wohnung mehr. Das Zusammenleben war zudem durch Rubens eigene berufliche Tätigkeit als Lehrerin erschwert. Sie assistierte Wolfskehl aber weiterhin als Sekretärin bei seiner literarischen Arbeit und weltumspannenden Korrespondenz, in der sich die länderübergreifenden Verbindungen der deutsch-jüdischen Diaspora widerspiegeln. Wolfskehl lebte von da an meist als betreuter Untermieter an verschiedenen Adressen, was sowohl seine Lebensumstände als auch seinen gesellschaftlichen Umgang in den folgenden Jahren mehr und mehr einschränkte. Hinzu kam, dass sich seine Gesundheit verschlechterte und die Geldmittel immer weniger ausreichten.

Erhalten blieb Wolfskehl jedoch seine Kreativität. So entstanden viele Einzelgedichte, darunter das große Gedicht mit dem hebräischen Titel Kalon Bekawod Namir (Aus Schmach wird Ehr), das dichterisch das 1941 verordnete Zwangskennzeichen des ‚Judenstern‘ kritisch kommentierte und 1943 in Jerusalem veröffentlicht wurde. Er selbst sollte noch die 1947 in New York bei Schocken verlegte zweisprachige Ausgabe von Die Stimme spricht erleben, nun mit dem zeitbezogenen Titel 1933. A Poem Sequence. Ebenso erschien noch zu seinen Lebzeiten das ihm so wesentliche ‚Lebenslied‘ An die Deutschen in der Schweiz, in dem er seine Verwurzelung in der deutschen Kulturgeschichte bekräftigte und im ‚Abgesang‘ seine Abkehr von Deutschland bekannte: „Dein Weg ist nicht mehr der meine“ Gesammelte Werke. Bd. 1, S. 219..

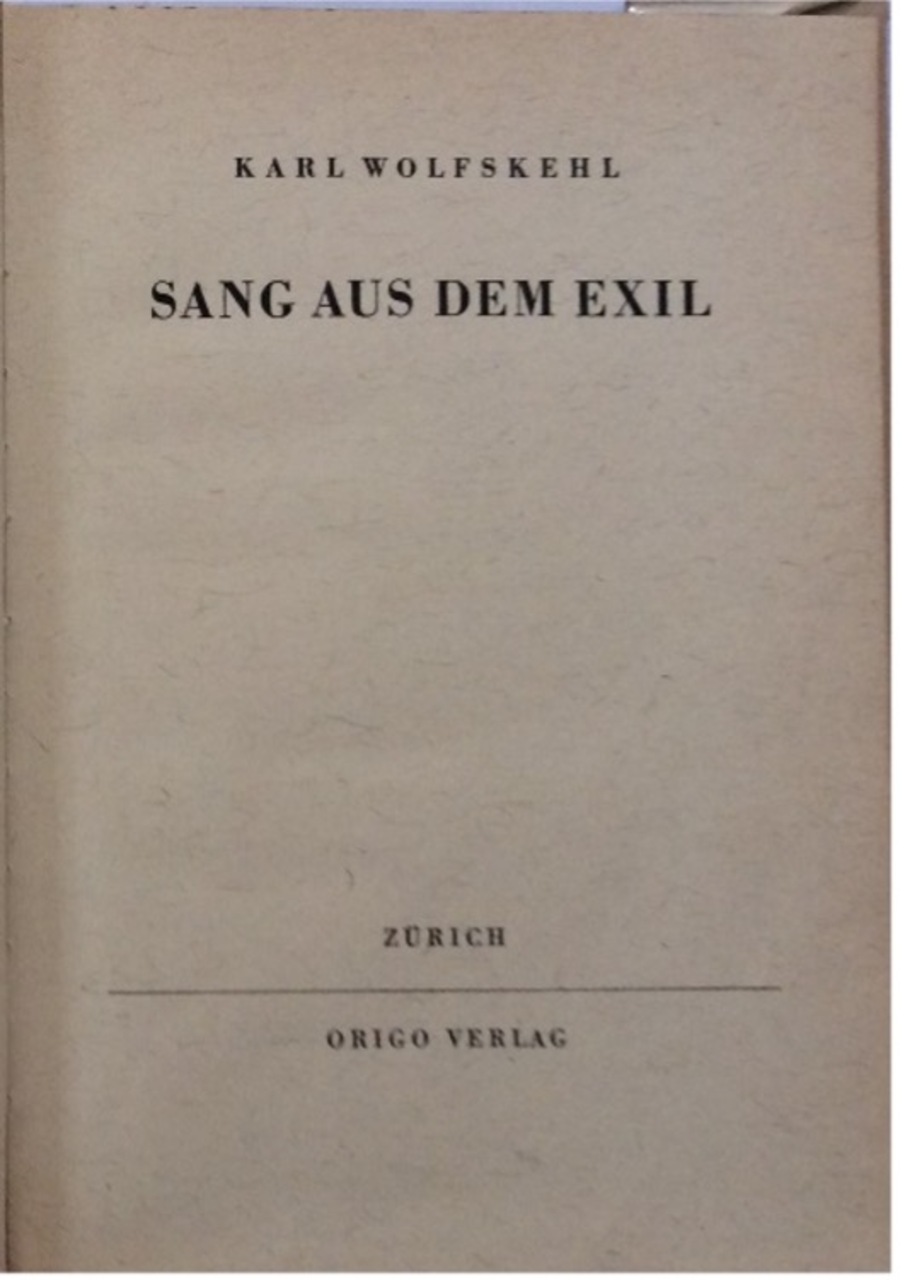

Den Band Sang aus dem Exil, eine Zusammenstellung seiner in Neuseeland entstandenen Gedichte, konnte Wolfskehl noch vorbereiten. Er erschien posthum 1950.

Abb. 5: Sang aus dem Exil, posthum erschienene Ausgabe von Karl Wolfskehl, 1950.

Wolfskehl dachte während seiner Jahre in Neuseeland, wo er sich nie wirklich heimisch fühlte, mehrfach an einen Wechsel in ein anderes Land. Doch alle Versuche scheiterten an der Ablehnung eines Aufenthaltes, etwa in Australien, den USA oder im Mandatsgebiet Palästina. Nach dem Krieg bemühten sich Freundinnen und Freunde in der Schweiz, ihm eine Rückkehr dorthin zu ermöglichen. Die dazu notwendige Naturalisation in Neuseeland erhielt der inzwischen staatenlos gewordene Wolfskehl erst 1946. Sie kam letztlich zu spät, da gesundheitliche Gründe eine Reise nach Europa nicht mehr zuließen. Seiner Enttäuschung darüber gab Wolfskehl wenige Monate vor seinem Tod in seinem letzten Werk, Das Satyrspiel, Ausdruck.

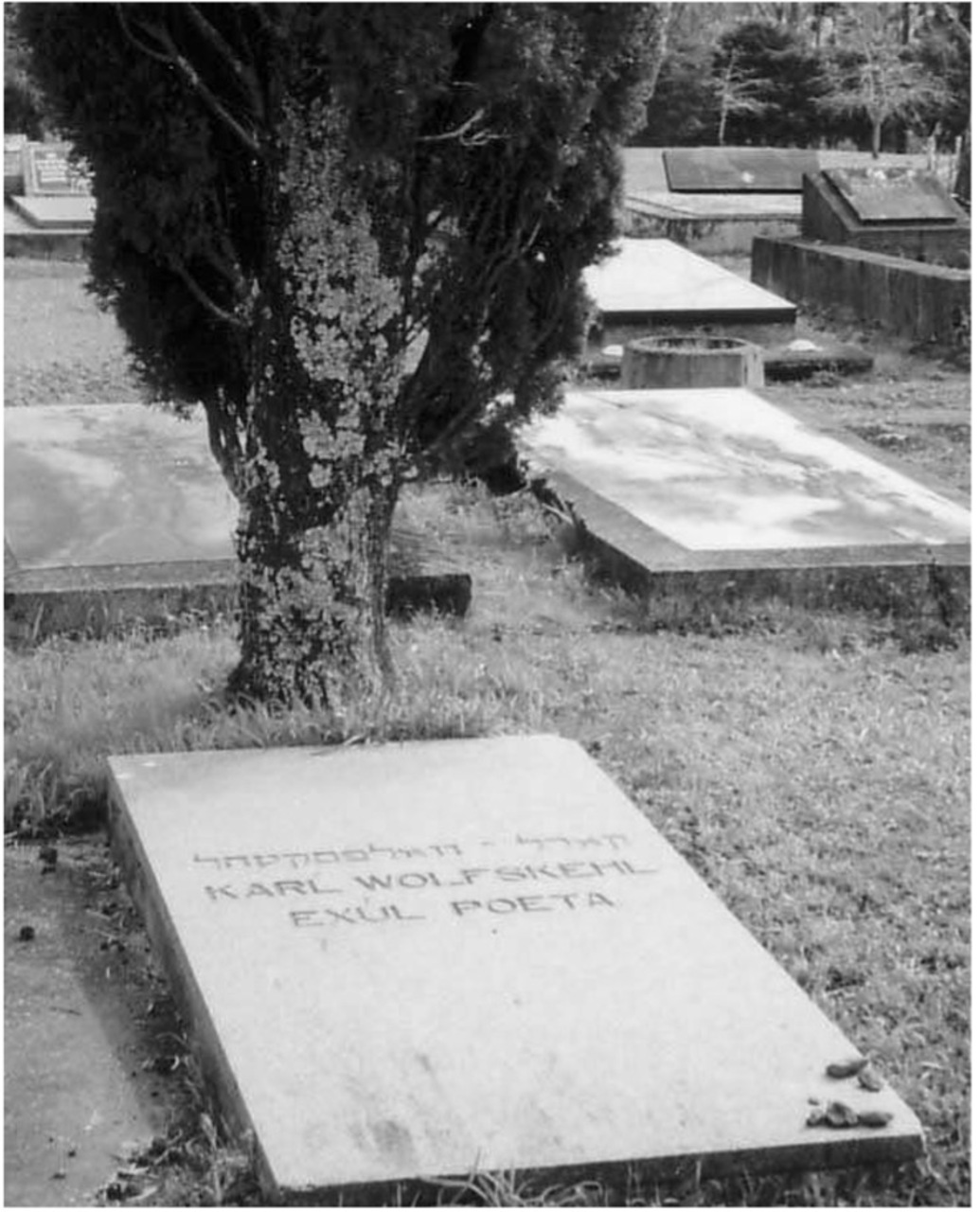

Karl Wolfskehl starb am 30. Juni 1948 im Alter von 78 Jahren. Beerdigt wurde er in der jüdischen Sektion des Waikumete Friedhofs in Auckland. Seine Grabplatte trägt nur seinen Namen, auf Hebräisch und Deutsch, sowie die lateinische Bezeichnung „Exul Poeta“ (Dichter im Exil). Die dreisprachige Inschrift reflektiert Wolfskehls Selbstverständnis, das er in dem Gedicht Ultimus Vatum als „jüdisch, römisch, deutsch zugleich“ Gesammelte Werke. Bd. 1, S. 191. umschrieb.

Abb. 6: Karl Wolfskehls Grab in Auckland mit der Inschrift „Exul Poeta“; Foto: Friedrich Voit.

Seinen dichterischen Nachlass vermachte er Margot Ruben. Nachdem sie 1955 nach England übergesiedelt war, veröffentlichte sie unter anderem eine noch von Wolfskehl geplante Auswahl, Zehn Jahre Exil – Briefe aus Neuseeland 1938–1948 (1959) und (zusammen mit Claus Victor Bock) Gesammelte Werke (1960), die den Beginn einer Reihe von Publikationen markierten. Damit trug Ruben entscheidend zum literarischen Weiterleben Wolfskehls als deutsch-jüdischer Dichter bei. 1971 gab sie den Nachlass und ihr Wolfskehl-Archiv an das Deutsche Literaturarchiv in Marbach, das heute mehrere Nachlässe von jüdischen Exilschriftstellerinnen und Schriftstellern aufbewahrt. Margot Ruben starb 1980 in Marbach, wo sie auch begraben ist.

Sammlung Online, Münchner Stadtmuseum: Karl Wolfskehl: Münchner Stadtmuseum Karl Wolfskehl

„Karl Wolfskehl – Der Zeus von Schwabing muss ins Exil“, Radiobeitrag, Bayern 2: Bayern 2 – Karl Wolfskehl

Virtuelles Forschungsarchiv Karl Wolfskehl (MWW): MWW – Karl Wolfskehl

Holocaust Centre of New Zealand: Biografische Broschüre über Karl Wolfskehl: PDF-Download

Dieses Werk unterliegt den Bedingungen der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. Unter Namensnennung gemäß der Zitationsempfehlung darf es in unveränderter Form für nicht-kommerzielle Zwecke nachgenutzt werden.

Friedrich Voit lehrte als Literaturwissenschaftler von 1978-2014 an der University of Auckland. Sein Forschungsinteresse gilt der deutsch-jüdischen Literatur und besonders der deutsch-jüdischen Immigration nach Neuseeland in den 1930er und 1940er Jahren. Hierzu erschienen u. a. Karl Wolfskehl. Leben und Werk im Exil, Göttingen, 2005, Gerson Stern. Zum Leben und Werk des jüdisch-deutschen Schriftstellers 1874–1956, Berlin 2013, Three Worlds / Drei Welten. Selected Poems. German and English. Transl. and ed. by A. P. Wood and F. Voit, Lyttelton: Christchurch 2016, Karl Wolfskehl. A Poet in Exile, Lyttelton: Christchurch 2019, Margot Ruben: Aufzeichnungen aus Italien 1934–1938. Hrsg. v. F. Voit, Berlin 2021.

Friedrich Voit, Karl Joseph Wolfskehl (1869–1948), in: Geschichte(n) der deutsch-jüdischen Diaspora, 08.05.2025. <https://diaspora.juedische-geschichte-online.net/beitrag/gjd:article-23> [26.02.2026].