Geboren am 24. November 1912 in Berlin, Deutschland

Gestorben am 2. Juli 2003 in Stuttgart, Deutschland

Tätigkeit:

Autorin, Kunstschriftstellerin, Widerstandskämpferin

Migration: Mandatsgebiet

Palästina, 1935 |

Ägypten, 1936 bis 1941

| Bundesrepublik

Deutschland, ab 1951

„Für unsereins“, so Margot Fürst in einem Brief 1953 über ihr Leben in der Bundesrepublik, sei es „wohl die einzige Möglichkeit […], seine Freiheit zu bewahren, in dieser Weise am Rande zu leben.“ Margot Fürst an Ludwig Barbasch, Brief vom 06.01.1953; A: Margot Fürst, DLA. Der Nachlass von Margot Fürst (A: Margot Fürst) befindet sich im Deutschen Literaturarchiv Marbach (DLA). Fürsts Zeilen an den ehemaligen Weggefährten und Rechtsanwalt Ludwig Barbasch (1892–1967) spiegeln eindrücklich das Gefühl vieler jüdischer Remigrant:innen wider, die sich nach ihrer Rückkehr aus dem Exil nicht zugehörig fühlten. Fürst und Barbasch gehörten zu der kleinen Gruppe deutscher Jüdinnen und Juden, die in den 1950er Jahren aus Israel nach Westdeutschland zurückkehrten.

Der Lebensweg der deutsch-jüdischen Intellektuellen Margot Fürst war geprägt von der Geschichte des 20. Jahrhunderts, von Emigration und Remigration, von existenziellen Brüchen und Neuanfängen. Erst nach der Rückkehr in die Bundesrepublik 1951 gewann ihr Leben durch die Zusammenarbeit mit dem Künstler HAP Grieshaber (1909–1981) an Kontinuität. Fürst, die sich später einen Namen in der Stuttgarter Kulturszene machen sollte, wurde die nächste Mitarbeiterin und Managerin des schwäbischen Holzschneiders und überzeugten Antifaschisten Grieshaber.

Auch ihren Ehemann Max Fürst (1905–1978) begleitete sie, der später mit seinem vielgeachteten Erinnerungsbuch Gefilte Fisch (1973) über seine Jugend in Königsberg (Kaliningrad) bekannt wurde. In der Zwischenkriegszeit stand Fürst wiederum dem Rechtsanwalt und gemeinsamen Freund Hans Litten (1903–1938) als Sekretärin zur Seite, der in Berlin als Anwalt des Vereins Rote Hilfe viele in Auseinandersetzung mit den Nationalsozialisten verwickelte Kommunisten verteidigte. Sie selbst leistete Widerstand im Nationalsozialismus.

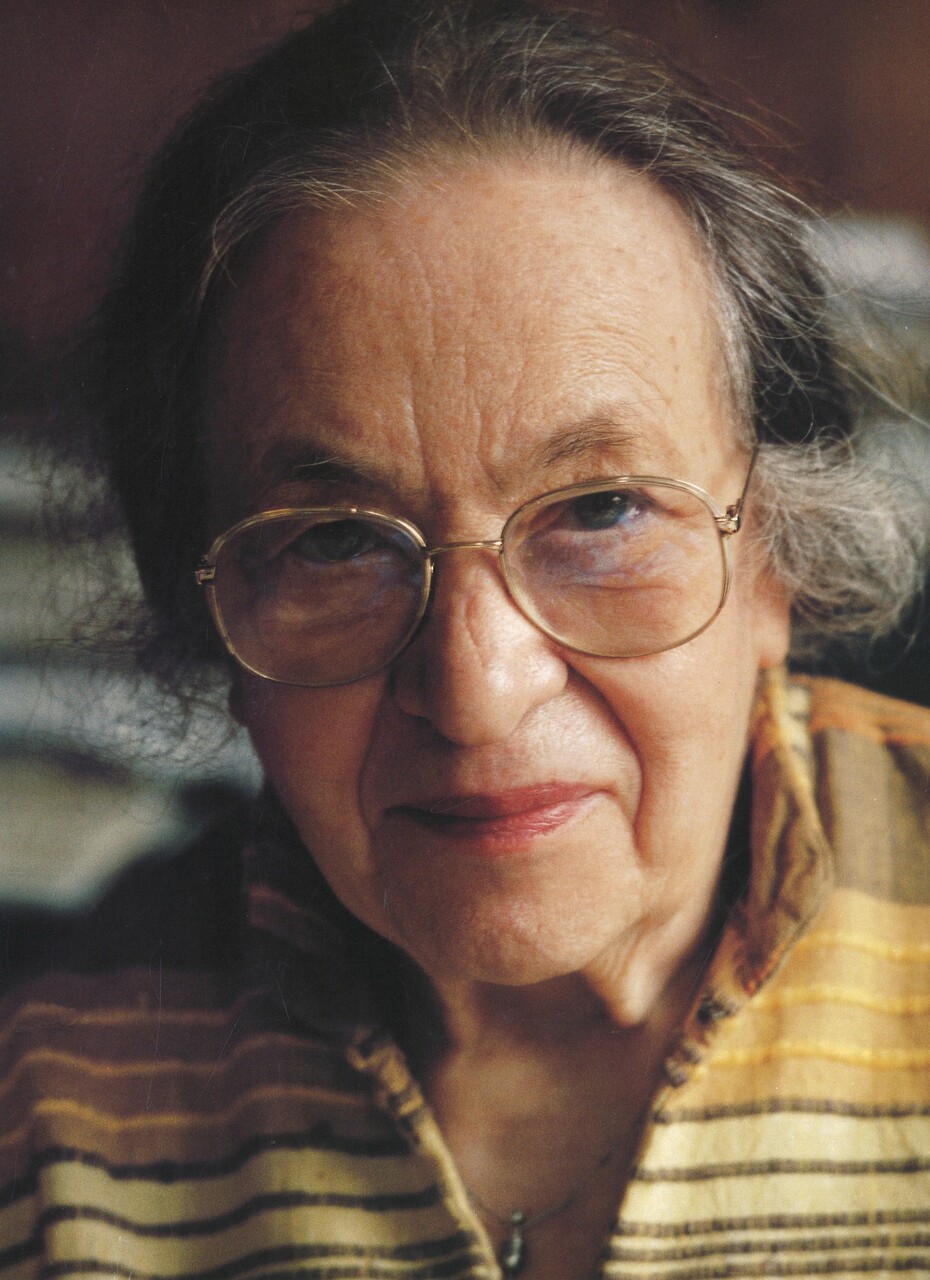

Abb. 1: Die Kunstgelehrte Margot Fürst, 2002; Foto: Hugo Jehle, Landeskirchliches Archiv Stuttgart-Möhringen.

Margot Fürst geborene Meisel kam am 24. November 1912 in Berlin als Tochter des Handelsunternehmers Ernst Meisel (1886–1953) und seiner Ehefrau Rosa Meisel geborene Meyer (1889–1987) zur Welt. Sie wuchs in einer akkulturierten jüdischen Familie mit einer zwei Jahre jüngeren Schwester auf, der späteren Publizistin und kurz vor Kriegsende bei einem Fluchtversuch erschossenen Widerstandskämpferin Hilde Meisel alias Hilda Monte (1914–1945). Fürst galt als ein eigenwilliges, zu Extremen neigendes Mädchen. Mit nur 14 Jahren verließ sie das Gymnasium, „um sich privatim weiterzubilden“ Abgangszeugnis für Margot Meisel, 30.09.1927; Landesarchiv Berlin. A Rep. 020-22., wie es in ihrem Abgangszeugnis hieß.

Fürst zog Zuhause aus und verdiente sich ihren Lebensunterhalt zunächst als Fabrikarbeiterin, danach mit verschiedenen Büroarbeiten, unter anderem bei der deutschen Filmproduktionsgesellschaft AAFA-Film-AG. Im jüdischen Jugendbund, dem sogenannten Schwarzen Haufen, lernte sie ihren späteren Ehemann Max Fürst kennen und dessen engen Freund, den Rechtsanwalt Hans Litten. Mit beiden lebte Fürst, damals kaum 16 Jahre alt, in einer Ménage-à-trois. Sie nahm am kulturellen Leben Berlins teil, las und diskutierte marxistische Werke. 1929 heiratete sie Max Fürst und bekam mit ihm zwei Kinder: 1929 wurde Tochter Birute geboren, 1933 der gemeinsame Sohn Elnis.

Max Fürst und Litten stammten beide aus Königsberg, wo sie bereits in leitender Funktion dem liberal-jüdischen Jugendbund der ,Kameraden‘ angehört hatten. Mitte der 1920er Jahre verließen sie den Bund, um die Splittergruppe des radikalsozialistischen Schwarzen Haufens zu gründen. „Wir lehnten die Grundfestlegung auf jüdische Religion ebenso ab wie auf irgendeine sozialistische, zionistische“ Max Fürst an Erwin Lichtenstein, Brief vom 31.12.1972; A: Max Fürst, DLA., erinnerte sich Max Fürst in den 1970er Jahren in einem Brief an seinen ehemaligen ,Kameraden-Führer‘. Allein die jüdische Abstammung und deutsche Sprache bildeten die Voraussetzung für eine Mitgliedschaft, vor allem aber wurde eine ,innere Wahrhaftigkeit‘ erwartet.

Im Zeichen des für die Jugendbewegung typischen Aufstands gegen die Autorität von Elternhaus und Schule gründeten sie gemeinsam mit Margot Fürst in Berlin die Jugendberatungsstelle Jugend hilft Jugend. Sie wurde zu einer wichtigen Anlaufstelle für von Zuhause weggelaufene Kinder, schwangere Mädchen und junge Prostituierte, wobei sie vielfach Unterstützung von Rechtsanwälten und Fürsorgerinnen erhielten.

Neben diesem sozialen Engagement wurde Fürst immer stärker als Sekretärin Littens beansprucht, der sich als Strafverteidiger oft arbeitsloser Kommunisten gegen die sogenannten Schlägertrupps der paramilitärischen SA einen Namen machte. Es kam zu spektakulären Gerichtsverhandlungen bis hin zum sogenannten Eden-Prozess 1931, in dem Adolf Hitler (1889–1945) von Litten als Zeuge vorgeladen wurde. Der spätere ,Führer und Reichskanzler‘ sollte das nicht vergessen. Noch in der Nacht des Reichstagsbrands, vom 27. auf den 28. Februar 1933, wurde Litten verhaftet und von einem Konzentrationslager ins nächste verschleppt. 1938 nahm er sich schließlich im Alter von 34 Jahren im KZ Dachau das Leben.

Gleich nach Littens Verhaftung hatte Fürst noch im Sommer 1933 verschiedene Versuche zu seiner Rettung unternommen. So reiste sie mit einem von ihr verfassten Dossier illegal und mit falschem Pass nach Prag zu dem Schriftsteller Max Brod (1884–1968) und nach Genf zu der Philosophin Hannah Arendt (1906–1975). Mit beiden waren die Fürsts seit Königsberger Zeiten freundschaftlich verbunden. Margot Fürst hoffte, über Brod und Arendt – die beide gut vernetzt waren und später auch aus Europa fliehen mussten – die internationale Öffentlichkeit über Littens Verhaftung und die katastrophalen Zustände in den Konzentrationslagern zu informieren. Auszüge aus ihrem Protokoll, so berichtete Fürst in einem späteren Lebensbericht, waren seinerzeit unter anderem in der britischen Zeitung The Times veröffentlicht, dem bekannten Strafverteidiger Vincent de Moro-Giafferi (1878–1956) zur Kenntnis gebracht und in der Internationalen Juristen-Konferenz vorgetragen worden.

Diesen Aktionen des Widerstands wurde jedoch bald ein Ende bereitet. Im Dezember 1933 waren die Fürsts in einen misslungenen Befreiungsversuch Littens involviert und wurden beide von der Gestapo verhaftet. Max Fürst, den man ins Konzentrationslager Oranienburg verschleppte, wurde bereits im Frühjahr 1934 wieder aus der Haft entlassen. Seine Frau blieb als Anwaltsgehilfin Littens im Berliner Untersuchungsgefängnis Barnimstraße dagegen einige weitere Monate inhaftiert. Während ihrer Zeit in der berüchtigten Haftanstalt für Frauen wurde ein Prozess gegen sie vorbereitet, der nach dem Tod des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg (1847–1934) am 2. August anlässlich der sogenannten Hindenburg-Amnestie für politische Straftäter:innen jedoch eingestellt wurde.

Nach ihrer Freilassung war das Leben für die Fürsts als registrierte Kommunist:innen (wenngleich ohne Parteibuch) und als Jüdinnen und Juden im nationalsozialistischen Deutschland nicht mehr sicher. Wie viele andere planten sie ihre Auswanderung. Margot Fürsts Vater, der als Exportkaufmann Handelsbeziehungen nach Ägypten, Syrien und Palästina unterhielt, beschaffte seinem Schwiegersohn ein sogenanntes Handwerker-Zertifikat für die Einwanderung ins britische Mandatsgebiet Palästina. Als gelernter Tischler erhielt Max Fürst eine Schiffspassage von Rotterdam nach Haifa, wo er mit seiner kleinen Familie im November 1935 landete.

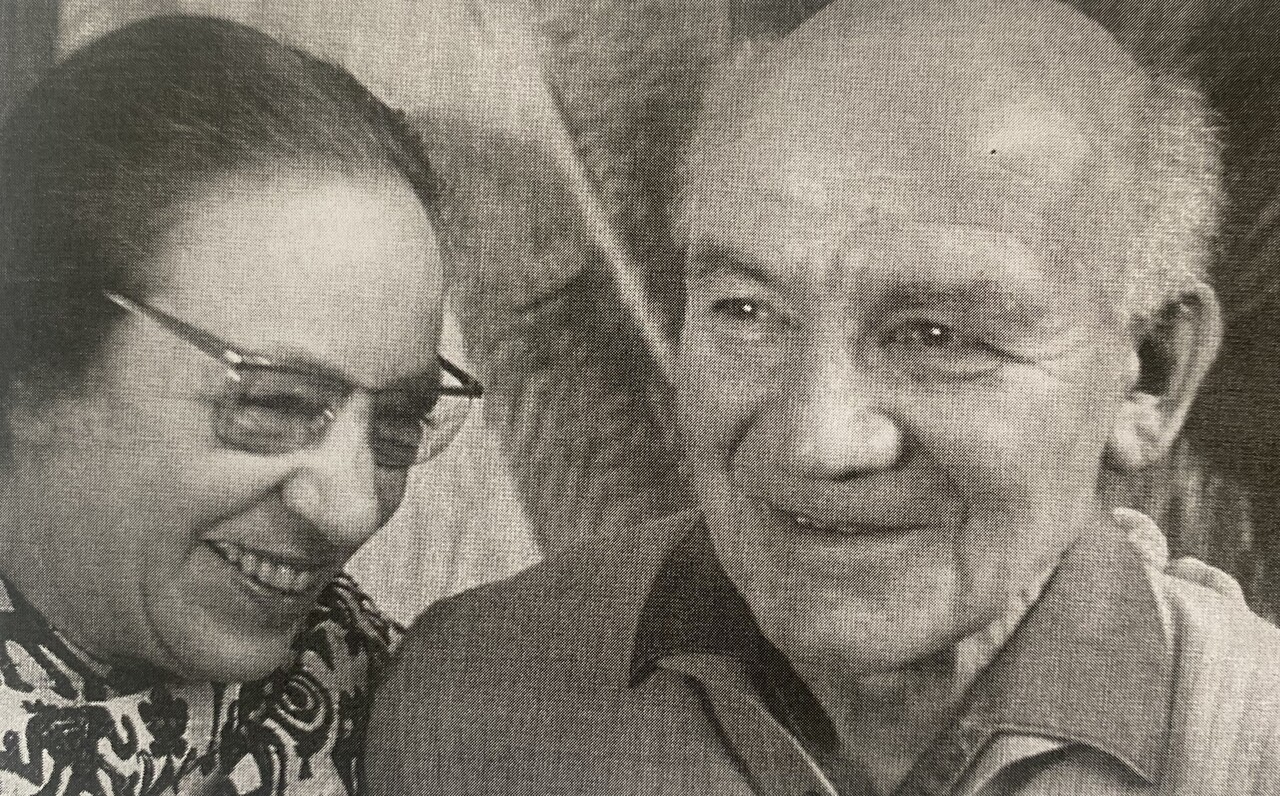

Abb. 2: Das Paar Margot und Max Fürst, 1974; Foto: Julian Fürst, Landeskirchliches Archiv Stuttgart-Möhringen.

Die Entscheidung für Palästina war den Fürsts nicht leichtgefallen. Sie waren keine Zionist:innen, die für einen ,Judenstaat‘ in Eretz Israel eintraten. Sie leiteten aus ihrer jüdischen Herkunft, die keine Rolle für sie im Alltag spielte, im Sinne eines humanistischen Universalismus vielmehr die Aufgabe ab, verschiedene Nationen zu verbinden. Das Leben und Arbeiten in den sozialistischen Kibbuzim lehnte Max Fürst ab, weil er in ihnen einen vermeintlich ,extremen Nationalismus‘ sah. Auch Margot Fürst mit ihrem ausgeprägten Individualismus war nicht zu einem Leben im Kollektiv bereit.

Allerdings wurde schnell klar, dass die freiberufliche Schreinerarbeit ihres Mannes nicht den Unterhalt der Familie sichern konnte. Was folgte, waren Jahre der Armut und Krankheit in einem fremden Land. Nur eine Woche nachdem die Fürsts in das britische Mandatsgebiet Palästina gekommen waren, wo Infektionskrankheiten verbreitet waren, erkrankte Max Fürst lebensbedrohlich an Ruhr und Margot Fürst an Diphterie.

Ihre Kinder lebten währenddessen im Kinderheim Oliven-Heim in der sogenannten deutschen Kolonie in Haifa, die Ende des 19. Jahrhunderts von württembergischen ,Templern‘ gegründet worden war. Wie viele andere geflüchtete Frauen aus Deutschland ging auch Margot Fürst nach ihrer Genesung einer Erwerbsarbeit nach und wurde damit zur Hauptverdienerin. Ab Herbst 1936 verdiente sie in der väterlichen Filiale in Kairo mit Büroarbeiten den Lebensunterhalt für die Familie. Ihre Eltern waren noch vor Kriegsausbruch in die ägyptische Hauptstadt geflohen.

Als sie schließlich 1941 nach Haifa zurückkehrte, konnten die Fürsts ihre erste gemeinsame Wohnung beziehen und die Kinder wurden eingeschult. Obwohl sie in einem deutsch-jüdisch geprägten Viertel von Haifa lebten, kam ihr Sohn in eine hebräische Schule, die Tochter in eine englische. Beide wurden Mitglieder im sozialistisch-zionistischen Jugendbund Haschomer Hazair.

Im Sommer 1946 erkrankte der Sohn Elnis Fürst an Epilepsie und sollte auf ärztlichen Rat das Land verlassen, dessen heiße Sommer seiner Gesundheit besonders zusetzten. Es fand sich ein Platz für den Fünfzehnjährigen in der Internatsschule Ecole d'Humanité im Berner Oberland, die 1934 als Nachfolgeeinrichtung der Odenwaldschule im hessischen Heppenheim von den beiden Reformpädagog:innen Paul (1870–1961) und Edith Geheeb (1885–1982) gegründet worden war. Die Tochter Birute Fürst, die als Fünfjährige Deutschland verlassen musste, lebte später mit Mann und Kindern in Israel.

Die Entscheidung zur Rückkehr nach Deutschland war für Margot Fürst nicht zuletzt politisch motiviert. „Wenn du politisch wirken willst, dann kannst Du das schwer in einem anderen Land“, erklärte sie in einem Interview 1972. In Israel habe sie sich nicht zugehörig gefühlt, sondern als „Ausgestoßene aus Deutschland.“ Margot und Max Fürst im Gespräch mit Ingela Lundgren, ca. 1972; unveröffentlichtes Manuskript; A: Margot Fürst, DLA. 1938 war den Fürsts die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt worden, wodurch sie wie andere Jüdinnen und Juden staatenlos wurden. Nie sprach Fürst daher von Auswanderung, sondern stets von den Jahren des erzwungenen Exils in Palästina/Israel und Ägypten. Entgegen dem zionistischen Narrativ einer Heimkehr sah sie in Eretz Israel keine Heimat.

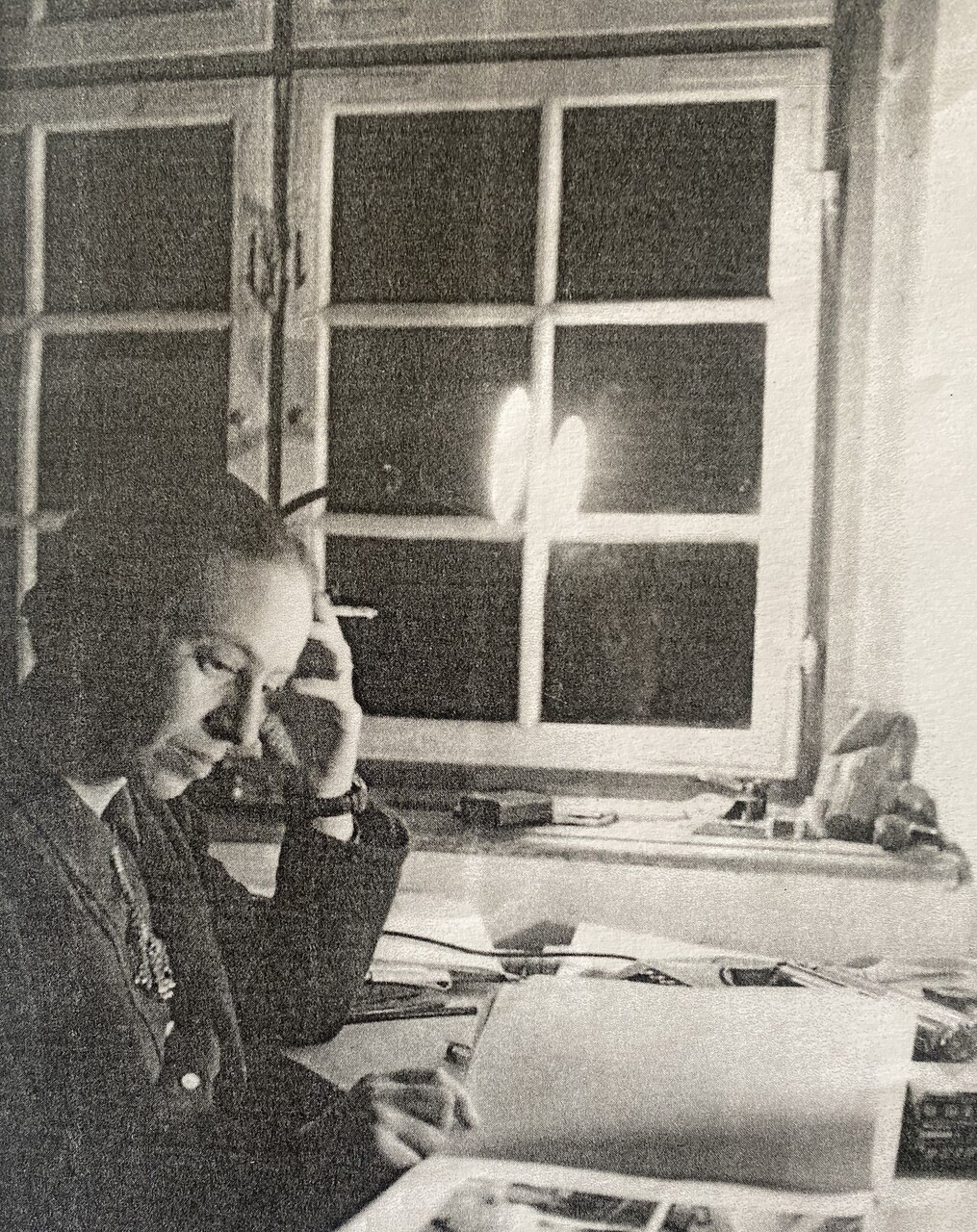

Abb. 3: Die Remigrantin Margot Fürst auf dem Bernstein, 1955; Foto: Herbert Schwöbel, Landeskirchliches Archiv Stuttgart-Möhringen.

1951 gelang den Fürsts über eine in Haifa arbeitende Quäker-Organisation die Remigration in die Bundesrepublik. Ihre erste Anlaufstelle war die 1945 wiedereröffnete und schon erwähnte Odenwaldschule in Hessen, die ihnen aber langfristig keine Zukunftsperspektive bieten konnte. Das eigentliche Ankommen in Deutschland ereignete sich wenig später mit der herzlichen Aufnahme, die ihnen der schwäbische Holzschneider HAP Grieshaber in der von ihm geleiteten Bernsteinschule bereitete. Die private Kunstschule bei Sulz am Neckar, eine eher provisorische Nachkriegsgründung, war in einem leerstehenden ehemaligen Eremitenkloster untergebracht, dessen Wände die großformatigen Farbholzschnitte Grieshabers schmückten. Bilder wie „Deutschland“ oder „Schmerzensbild“ zeigten dessen kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und erwiesen Grieshaber als einen Geistesverwandten. Für ihn galt, dass Kunst wirken sollte, politisch sein musste. So fand Fürst als seine Mitarbeiterin ein Stück weit den Anschluss an ihr früheres Leben und dessen Einsatz für Humanität und Demokratie im Umfeld der Jugendbewegung. In Grieshaber, so Fürst in der Rückschau, hätte sie „eine uns vertraute Welt, jemanden, der die gleichen Bücher gelesen, Bilder gesehen und geliebt hatte“ Stefanie Schüler-Springorum, „Am Rande zu leben. Die Remigration des Ehepaars Fürst“, in: Irmela von der Lühe/Axel Schildt/Stefanie Schüler-Springorum (Hg.), „Auch in Deutschland waren wir nicht wirklich Zuhause“. Jüdische Remigration nach 1945, Göttingen 2008, S. 274-298, hier S. 292. gefunden.

Nach Auflösung der Bernsteinschule 1955 lebten die Fürsts in Stuttgart, wo ihre Wohnungen zu Grieshaber-Galerien und Treffpunkten eines Freundeskreises des Künstlers wurden. In den 1960er Jahren schuf Grieshaber seine großen religiösen Zyklen – „Kreuzwegstationen“ oder „Totentänze“ –, die vom christlich-jüdischen Dialog getragen waren: Appelle zur Versöhnung und zur Heilung des Zivilisationsbruchs. Auch hier war Fürst, die nach Deutschland remigrierte Jüdin, gleichsam Grieshabers Botschafterin. Ab 1963 schrieb sie eigene Katalogbeiträge zu seinen Ausstellungen. 1984/86 gab sie Grieshabers Werkverzeichnis der Druckgraphik in zwei Bänden heraus.

Nach dem Tod des Künstlers 1981 sorgte sie als Nachlassverwalterin weiterhin für seine Präsenz in der Kunstwelt und avancierte zur ,Grande Dame‘ – nicht zuletzt durch Grieshabers bilderreiche „Hommages à Margot Fürst“. Einst Mitarbeiterin im Hintergrund, wurde sie in der Stuttgarter Kulturszene zu einer bekannten, vielgeschätzten Persönlichkeit. Fürst hatte sich nach ihrer Remigration ihren eigenen Kosmos geschaffen, ein soziales Gefüge, das sie nicht zuletzt schützte.

Abb. 4: Stolperstein für Margot Fürst in der Zolastraße 1, Berlin, ihrem letzten gemeinsamen Wohnort mit Max Fürst und Hans Litten, 2. Juli 2024; Foto: Regina Weber.

Das von Brüchen gezeichnete Leben von Margot Fürst, das sie wie viele jüdische Remigrant:innen vor allem in der Nachkriegszeit als ,am Rande‘ empfunden hatte, endete 2003. Ein Stolperstein, der im Sommer 2024 zum Andenken an die Widerstandskämpferin aus Berlin verlegt wurde, erinnert heute an ihr Schicksal.

Heidemarie A. Hechtel, „Stolpersteine in Stuttgart. Die drei Leben der Margot Fürst“, in: Stuttgarter Zeitung online, 19. Januar 2025, https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stolpersteine-in-stuttgart-die-drei-leben-der-margot-fuerst.f844fe94-31ef-4e71-aff5-4fbc13dc50fc.html

Anna Marie Pfäfflin, „Margot Fürst geb. Meisel“, in: Stolpersteine in Berlin, https://www.stolpersteine-berlin.de/de/zolastrasse/1a/margot-furst

Dieses Werk unterliegt den Bedingungen der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. Unter Namensnennung gemäß der Zitationsempfehlung darf es in unveränderter Form für nicht-kommerzielle Zwecke nachgenutzt werden.

Dr. Regina Weber (www.weber-regina.de) ist Literatur- und Kunsthistorikerin und war von 1986 bis 1993 in der Handschriftenabteilung des Deutschen Literaturarchivs Marbach beschäftigt. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms zur Wissenschaftsemigration aus dem ,Dritten Reich‘ und legte Publikationen zur Emigration der Germanisten in die USA vor. Seitdem veröffentlichte sie zahlreiche Aufsätze zu emigrierten Wissenschaftlern, u.a. zu Richard Alewyn, Werner Vordtriede, Bernhard Blume oder Heinz Politzer.

Seit 2008 Arbeit am Nachlass des Philosophiehistorikers Raymond Klibansky, Mitarbeiterin im internationalen Forschungsprojekt „The Warburg Library Network-Klibansky-Project“ (Montreal, London, Marbach). Mehrere Publikationen zu Klibansky und anderen Wissenschaftler:innen, darunter die Monografie: Lotte Labowsky, Schülerin Aby Warburgs, Kollegin Raymond Klibanskys. Eine Wissenschaftlerin zwischen Fremd- und Selbstbestimmung im englischen Exil (2012).

Regina Weber, Margot Fürst (1912–2003), in: Geschichte(n) der deutsch-jüdischen Diaspora, 08.05.2025. <https://diaspora.juedische-geschichte-online.net/beitrag/gjd:article-15> [19.02.2026].