Das kleinste Land Südamerikas bildete mit seiner Hauptstadt Montevideo in den 1930er und 1940er Jahren ein wichtiges Zentrum der deutschsprachigen, jüdischen Emigration in Lateinamerika. Vergleichsweise großzügig gehandhabte Einwanderungsgesetze und die liberale Tradition des Landes ermöglichten etwa 10.000 deutschsprachigen Jüdinnen und Juden eine Zuflucht in Uruguay. Die den Flüchtlingen entgegengebrachte Toleranz ließ die Gründung einer Reihe von Institutionen zu, die ihre Integration erleichterten und die teilweise bis heute bestehen.

Uruguay war für die meisten Jüdinnen und Juden, die nach 1933 aus Deutschland flüchteten, nicht das Land erster Wahl. Sie kamen nach Uruguay, weil ihnen der kleine lateinamerikanische Staat eine Einreisegenehmigung gewährte. Viele hatten vorher nie von Uruguay gehört. Allgemeine Informationen und Nachrichten gab es nur wenige, weshalb die Vorstellungen über den Zufluchtsort variierten. So träumte der Regisseur und Drehbuchautor Peter Lilienthal (1927–2023), der als Elfjähriger mit seiner Mutter Anfang 1939 mit einem Touristenvisum aus Berlin nach Uruguay entkam, neben Palmen und Meer von Krokodilen, Schlangen und Elefanten.

Für eine legale Einreise nach Uruguay benötigte man damals einen Reiseschein oder Visum eines uruguayischen Konsulats, ein polizeiliches Führungszeugnis, ein Gesundheitszeugnis sowie das Vorzeigegeld von 600 uruguayischen Pesos, zu deponieren bei der uruguayischen Nationalbank. Eltern, Kinder und Geschwister konnten, nach einer Frist von drei Jahren, Einreiseanträge für ihre Angehörigen stellen. Dieser Passus sollte vielen das Leben retten.

Vom gemäßigten Klima Uruguays waren die meisten Emigrant:innen angenehm überrascht. Montevideo hatte damals rund 750.000 Einwohner:innen und war die Metropole des dünnbesiedelten Landes mit einer Gesamtbevölkerung von etwa zwei Millionen. Die Anlage der Stadt in einem unregelmäßigen Schachbrettmuster, die gute öffentliche Infrastruktur und ihre überschaubare Größe erleichterten den Neuankömmlingen die Orientierung.

Die meisten Einwohner:innen stammten aus Spanien und Italien, aber es fanden sich Einwanderungsgruppen aus fast allen europäischen Nationen, unter ihnen aschkenasische Jüdinnen und Juden aus dem Russischen Reich sowie sephardische Jüdinnen und Juden aus dem Mittelmeerraum. Auch eine ,deutsche Kolonieʻ mit etwa 6.000 bis 7.000 Mitgliedern lebte in Montevideo. Die Deutsche Schule Montevideo war bereits 1857 gegründet worden. Es gab langjährige Wirtschaftsbeziehungen zum Deutschen Reich, das uruguayische Generalkonsulat in Hamburg bestand seit Mitte des 19. Jahrhunderts und eine Niederlassung der Deutschen Ueberseeischen Bank gab es in Montevideo schon vor dem Ersten Weltkrieg.

Aber auch Uruguay spürte die Folgen der Weltwirtschaftskrise von 1929. Eine Reaktion war die Verschärfung der Einwanderungsbedingungen, die sich aber im Gegensatz zu den Nachbarländern Brasilien, Paraguay und Argentinien nie explizit gegen Jüdinnen und Juden richteten. Eine andere war der Putsch durch den Politiker und späteren Präsidenten Gabriel Terra (1873–1942) am 31. März 1933, der eine Präsidialdiktatur etablierte. Es entstand eine Nähe zu den sogenannten Achsenmächten, deutsche Firmen wie Siemens bekamen Großaufträge in Uruguay und auch eine Auslandsorganisation der NSDAP wurde gegründet, die in der kleinen deutschen Kolonie großen Zulauf fand. Nur wenige Deutsche suchten den Kontakt mit den deutschsprachigen jüdischen Flüchtlingen, zu ihnen gehörten die Brüder Karl und Gustav Stapff (?–?) aus Weimar, die gemeinsam die Firma Carlos Stapff & Compania, ein Unternehmen für Laboreinrichtungen, betrieben. Gustav Stapff war mit seiner Familie erst 1936 nach Uruguay gekommen.

Der Spanische Bürgerkrieg von 1936 bis 1939 veränderte die politische Stimmung in Uruguay. Der erfahrene Politiker Alfredo Baldomir (1884–1948) bewies politisches Gespür, als er 1938 als Präsidentschaftskandidat die Rückkehr zur Demokratie versprach und eine Distanzierung von den ,Achsenmächten‘ vollzog.

In den Schiffslisten der Schiffe aus Übersee ist für die Jahre 1933 und 1934 die Einreise von etwa 250 Emigrant:innen vermerkt. Zu ihnen gehörten Fritz Rawak (1905–1975?), ein junger Arzt aus Gleiwitz (Gliwice), und die staatenlose Familie Weissbraun aus Bremen. Karl Weissbraun (1909–?) und Fritz Rawak gründeten 1934 mit Vertretern der jüdischen Gemeinden Uruguays einen Hilfsverein für deutschsprechende Juden, um den Neuankömmlingen helfen zu können. Das Ziel war, die Ankommenden bei ihrer Arbeitssuche zu unterstützen und bei der Selbständigkeit zu beraten – hier konnten sie auf vielfältige Kontakte in den jüdischen Gemeinden zurückgreifen. Zusätzlich boten sie auch einen freien Mittagstisch an. Der Hilfsverein wurde in die 1936 gegründete deutschsprachige jüdische Gemeinde integriert.

1935 erreichten etwa 200 Emigrant:innen Uruguay, 1936 und 1937 waren es jeweils um die 600. Zu ihnen gehörten auffallend viele selbständige Metzger und Viehhändler, denen in deutschen Kleinstädten und Dörfern durch das Schächtungsverbot vom Mai 1933 die Lebensgrundlage entzogen worden war. Diese Auswanderungen waren noch verhältnismäßig einfach zu organisieren, auch die Mitnahme des Umzugsguts in sogenannten Lifts funktionierte. Bei ihnen handelte es sich um Speditionscontainer, die von Jüdinnen und Juden auch in anderen Ländern, wie im Mandatsgebiet Palästina oder Südafrika, zur Ausreise verwendet wurden.

Abb. 1: Der Lift der Familie Wolff aus dem niedersächsischen Dannenberg mit dem Zielhafen Montevideo wird verschlossen, 1938; Stadtarchiv Dannenberg.

In den Jahren 1938 und 1939, dem Höhepunkt der Auswanderung deutschsprachiger Jüdinnen und Juden, erreichten die meisten Flüchtlinge Montevideo. Hier spiegelten sich die Fluchtbewegungen aus Österreich nach dem ,Anschlussʻ im März 1938 sowie nach den Novemberpogromen und dem deutschen Einmarsch in die Tschechoslowakei am 15. März 1939 wider.

Für die Angehörigen der verhafteten Männer begann ein Wettlauf mit der Zeit. In der Regel waren es Frauen, die erfolgreich alle zur Ausreise benötigten Papiere und Zahlungen leisteten, nach dem 9. November 1938 zusätzlich die sogenannte Sühneleistung aufbrachten, gleichzeitig alle Papiere für die Visaerteilung beschafften, Schiffspassagen, Transitvisa und Transport zu den Häfen sowie Verschiffung des Umzugsguts organisierten.

Auch in Uruguay wurden die Frauen, gerade in den Anfangsjahren, oftmals zu den Hauptverdienerinnen der Familien. Flucht und Exil waren große Belastungen für Ehen und Partnerschaften, die Trennungen und Scheidungen zur Folge hatten. Die historische Forschung würdigte erst spät die zentrale Rolle der Frauen beim Aufbau eines neuen Lebens im Exil.

Trotz aller Bemühungen verlief auch in Uruguay die Einwanderung nicht immer reibungslos. Der Zustrom der überwiegend städtisch geprägten Flüchtlinge nach den Novemberpogromen, die sich in der Mehrzahl in Montevideo ansiedelten, hatte eine antijüdische Kampagne rechtskonservativer Kreise zur Folge. Denn Uruguay stellte als klassisches Einwanderungsland klare Anforderungen an die Berufsstruktur der Einwander:innen. Gesucht wurden vor allem Landarbeiter. In nationalistischen Zeitungen wie La Tribuna Popular erschienen Artikel, die gegen die jüdische Einwanderung hetzten. Sie warnten vor Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, prophezeiten die Verdrängung von einheimischen Geschäften und zweifelten an der Integrationsfähigkeit der jüdischen Einwander:innen. Der zeitgleiche Versuch des neuen Außenministers Alberto Guani (1877–1956), die Zuwanderung einzuschränken, beschnitt die Kompetenz der Auslandsvertretungen bei der Visavergabe und richtete sich wohl in erster Linie gegen die Korruption in Reihen der Diplomaten. Sein Rundschreiben – wenngleich ohne Gesetzeskraft – führte dazu, dass Visa, die nicht vom Außenministerium bestätigt worden waren, nicht anerkannt wurden. Im Rahmen dieser Aktion wurde Passagier:innen verschiedener Schiffe die Einreise verweigert. Meistens wurden die Betroffenen in Pensionen so lange ,interniertʻ, bis die Vertreter der jüdischen Hilfsorganisationen und Gemeinden eine Lösung fanden. Sie garantierten dem uruguayischen Staat, dass die Flüchtlinge diesem nicht zur Last fallen würden, woraufhin die Neuankömmlinge ihr Leben in Uruguay beginnen konnten. Betroffen waren auch Emigrant:innen, die mit Visa für Paraguay in Uruguay strandeten, nachdem das Nachbarland am 1. Dezember 1938 seine Grenzen für jüdische Einwander:innen geschlossen hatte. Wie viele Flüchtlinge insgesamt zurück nach Deutschland geschickt wurden, ist nicht dokumentiert.

Mit Kriegsausbruch am 1. September 1939 kam die Auswanderung ins Stocken. Von deutschen Häfen fuhren keine zivilen Schiffe mehr ab, in niederländischen und belgischen Häfen blieben jetzt häufiger Lifts stehen. Trotzdem erreichten noch Flüchtlinge Montevideo. Nach der deutschen Besetzung der Niederlande, Belgiens und Nordfrankreichs blieb als einziger offizieller Weg die Ausreise über die Sowjetunion nach Japan und von dort nach Nord- und Südamerika, darunter Uruguay.

Insgesamt erreichten 1941 noch 503 deutschsprachige Jüdinnen und Juden Montevideo. Ohne die finanzielle Unterstützung vom American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) in New York und den unermüdlichen Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Berliner Hilfsvereins der Juden in Deutschland hätten viele nicht gerettet werden können.

Wie in den meisten lateinamerikanischen Staaten bestand in Uruguay kein Melderegister. Wer einmal im Land war, konnte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen und nach fünf Jahren die Staatsbürgerschaft.

1933 lebten etwa 30.000 Jüdinnen und Juden in Uruguay, die Mehrheit in Montevideo. Die seit Ende des 19. Jahrhunderts nach Uruguay eingewanderten Jüdinnen und Juden stammten aus dem Russischen Reich, dem Osmanischen Reich und Ungarn und gliederten sich in drei Herkunftsgemeinden: Comunidad Israelita del Uruguay, Comunidad Israelita Sefaradí und Sociedad Israelita Húngara de Montevideo.

Mitglieder dieser Gemeinden hatten verschiedene Institutionen gegründet, wie das Centro Comercial e Industrial Israelita del Uruguay, welches neben Geschäftskrediten auch eine Arbeitsvermittlung betrieb, die Banco Israelita del Uruguay, eine Unterstützungskasse und die Mutualista Israelita del Uruguay, eine Versicherungsgesellschaft. Sie dienten der Unterstützung ihrer Landsleute, halfen aber auch den deutschsprachigen Jüdinnen und Juden.

Die großen amerikanischen Hilfsorganisationen JDC und Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) waren mit eigenen Büros und Mitarbeiter:innen in Uruguay aktiv. Ihre Vertreter, wie Israel Israelsohn (?–?) von HIAS, zeigten Präsenz bei der Ankunft von Passagierschiffen und halfen Ankommenden bei den Einreiseformalitäten, der Zollabfertigung und dem Transport des Gepäcks und Umzugsguts. Auch vermittelte er denjenigen, die nicht von Verwandten oder Freund:innen erwartet wurden, eine erste Unterkunft. Nach dem Hilfsverein wurde 1936 die Deutschsprachige Synagogengemeinde Montevideo gegründet, später umbenannt in Nueva Congregación Israelita (NCI), in deren Arbeit der Hilfsverein schließlich aufging.

Die informellen Gemeindestrukturen, die Sprachbarriere, kulturelle Unterschiede sowie die orthodoxe Ausrichtung der bereits bestehenden Gemeinden führten zur Gründung einer deutschsprachigen Gemeinde. Organisiert wie eine großstädtische jüdische Gemeinde, gehörte die Mehrzahl der Mitglieder dem liberalen deutschen Judentum an. Die Berufung des ersten Rabbiners Gustav Rosemann (1912–?) war nicht unumstritten, da er ein Vertreter des orthodoxen Judentums war. Letztendlich konnte die NCI aber ihren liberalen Charakter durch alle Krisen hindurch behaupten. 1950 wurde Fritz Winter (1914–2000) aus Königsberg (Kaliningrad), der sich nach Bolivien hatte retten können, als Gemeinderabbiner nach Montevideo berufen. Als einer von über 20 mitteleuropäischen Rabbinern und Kantoren, die zum größten Teil vor Ausbruch des Krieges in Lateinamerika angekommen waren, hatte er noch bei Rabbiner Leo Baeck (1873–1956) in Berlin studiert. Unter seiner Leitung gab es seit den 1960er Jahren auch Bat Mitzvoth. Heute ist die NCI die liberale, spanischsprachige Gemeinde Uruguays und steht in der Tradition eines deutsch-jüdischen Kulturerbes.

Zu ihren Kernaufgaben zählte die NCI die Sicherstellung des religiösen Lebens sowie die Unterstützung ihrer Mitglieder bei rechtlichen Fragen. Im März 1937 wurde die Chewra Kadischa, die Beerdigungsgesellschaft, gegründet und eine Beteiligung am jüdischen Friedhof von La Paz mit den anderen Gemeinden vereinbart. Zur Unterstützung bedürftiger Gemeindemitglieder schloss sich die Gemeinde der Asociación Filantrópica Israelita (AFILANTIS) an. Die AFILANTIS erhielt beträchtliche Zuwendungen vom JDC. Ohne diese Gelder wäre die soziale Situation der Gemeinde deutlich schwieriger gewesen.

Georg Freund (1881–1971), ehemals stellvertretender Chefredakteur der Deutschen Allgemeinen Zeitung in Berlin, verantwortete das Gemeindeblatt. Der offizielle Titel lautete Boletín Informativo – „Gemeindeblatt“ Órgano Oficial de la Nueva Congregación Israelita de Montevideo. Es erschien auf Deutsch, ging inhaltlich weit über eine Gemeindezeitung hinaus und war für viele die einzige Informationsquelle, bis die deutschsprachige Radiostunde La Voz del Día – Die Stunde des Tages dazukam. In der Gemeindezeitung wurden häufig Artikel veröffentlicht, die die Mitglieder dazu aufriefen, auf der Straße oder im Bus möglichst nicht Deutsch zu sprechen und nicht in großen Gruppen an der Strandpromenade spazieren zu gehen. Außerdem wurde stark kritisiert, dass man aus Heimatgefühl das Café Oro del Rhin (Rheingold) aufsuchte. Wüsste man denn nicht, dass die Betreiber:innen überzeugte Nationalsozialist:innen seien?

Ende 1938 kam es zu einer ernsten Krise in der deutschsprachigen Einheitsgemeinde. In ihr hatten sich die unterschiedlichsten jüdischen Strömungen und Persönlichkeiten unter schwierigen Bedingungen zusammengefunden. Der starke Zustrom im Winter 1938/1939 und die Berichte über die Schrecken der Novemberpogrome verstärkten Fragen nach der eigenen Identität, dem Sinn einer Integration ins Exilland und auch nach dem Verhältnis zu Deutschland. Hier stand die Frage im Raum, ob es überhaupt ein anderes Deutschland gäbe und inwieweit Mitglieder der Gemeinde das auch nach außen vertreten sollten. Gleichzeitig wurde die ganze Debatte natürlich auf Deutsch geführt. Die Differenzen waren so groß, dass schließlich der Vorstand eine Gemeindeversammlung zur Klärung einberufen ließ. Als externe Schlichter wurden Israel Israelsohn, der Vertreter von HIAS in Montevideo, und die Rabbiner Salomón Algazi (1919–1982) von der sephardischen und Aron Milevsky (1904–1986) von der aschkenasischen Gemeinde eingeladen. Die Lösung, die am 7. März 1939 gefunden wurde, war das Festhalten an der ,Einheitsgemeindeʻ.

Bereits im Oktober 1940 hatte die Gemeinde 1.241 ordentliche Mitglieder, damit repräsentierte sie etwa 3.800 Personen. Zur Unterstützung der Jugend gründeten Gemeindemitglieder schon 1938 den Jüdischen Turn- und Sportverein (ITUS). Die verschiedenen Abteilungen nahmen schnell erfolgreich am uruguayischen Sportleben teil, so wurde die Tischtennissektion 1941 zum zweiten Mal uruguayischer Meister. Der ITUS war auch Vorbild für die Gründung des Sportvereins Macabi am 9. Juni 1939, der noch heute existiert.

Anfangs waren viele Flüchtlinge aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse gezwungen, ihren Lebensunterhalt mit einfachen Tätigkeiten zu verdienen. Akademiker verkauften Eis am Strand oder lieferten Waren mit dem Fahrrad aus. Oft verdienten die Frauen, die zum Teil in Deutschland gar nicht berufstätig gewesen waren, das Einkommen der Familie. Die Untervermietung möblierter Zimmer war eine Verdienstmöglichkeit für Familien, deren Hausrat angekommen war. Zusätzlich boten Frauen einen Mittagstisch an, besserten Wäsche aus oder machten Heimarbeit. Junge Mädchen nahmen Stellen als Haus- oder Kindermädchen bei uruguayischen Familien an, um auf diese Weise zum Familieneinkommen beizutragen, die Jungen begannen eine Ausbildung. Für die meisten Jugendlichen endete die Schulbildung mit der Emigration. Diese Situation war typisch für viele Zufluchtsländer, so auch in anderen lateinamerikanischen Ländern, oder im Mandatsgebiet Palästina.

Die Älteren, die in Deutschland noch einen Kurs an einer Handelsschule gemacht hatten, fanden schnell eine Stelle im Büro – auch wer eine handwerkliche Ausbildung hatte, konnte oft sofort mit der Arbeit beginnen. Martin Levi (1921–2014), der als Siebzehnjähriger 1937 nach Uruguay kam und in Deutschland eine Lehre als Polsterer begonnen hatte, konnte gleich bei dem großen Möbelgeschäft Proxi Muebles arbeiten und machte sich nach fünf Jahren, mit nur 22 Jahren, selbständig.

Die meisten Jugendlichen bewegten sich außerhalb der Arbeit ausschließlich im migrantischen Milieu und fanden hier auch ihre Ehepartner:innen. Nur wenige heirateten Einheimische. So hinterließen Flucht, Exil, Bildungsabbruch und frühe Verantwortung auch in der zweiten Generation Spuren in den Biografien.

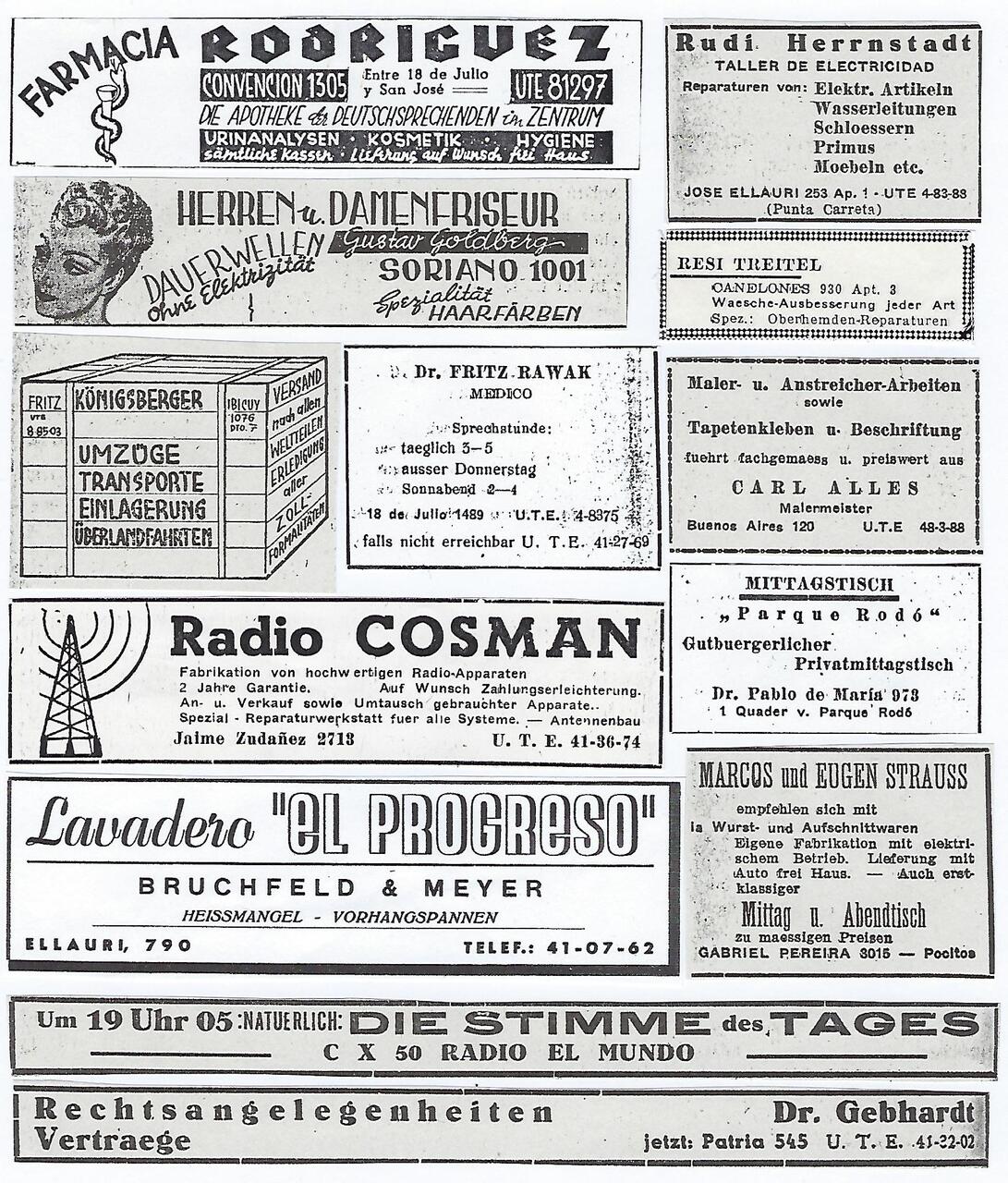

Unter den Unternehmensgründungen der ersten Jahre waren viele Lebensmittelläden. Die Neuankömmlinge waren auf Läden angewiesen, in denen man sie verstand und sie Produkte erwerben konnten, die ihren Essgewohnheiten entsprachen. Eine Neuheit, die auch bei uruguayischen Kund:innen gut ankam, waren Obst- und Gemüsegeschäfte, die ihr Angebot ansprechend präsentierten. Weitere Gründungen erfolgten im Dienstleistungsbereich: Umzüge, Transporte, Rechtsberatung und Immobilien, daneben auch Friseurgeschäfte und Reparaturen von Schirmen, Küchengeräten oder Uhren.

Radio- und Fotogeschäfte sind Beispiele eines Technologietransfers. Mehrere Geschäfte boten sowohl einen Reparaturservice für Radiogeräte an, als auch den Verkauf selbstgebauter Radios. Albert Maurer (1890–1969), ehemals Intendant und Mitbegründer der Theatergruppe Die Komödie, verdiente seinen Lebensunterhalt mit einem Fotostudio. Und auch Fotograf:innen etablierten sich erfolgreich in Montevideo, zu denen Jeanne Mandello (1907–2001) und ihr Mann Arno Grünebaum (1905–1990) gehörten.

Ein Benachrichtigungsservice namens El Rayo – Der Blitz bot die Möglichkeit, Nachrichten zu hinterlassen, die dann abgerufen oder auch zugestellt werden konnten. Viele unterschiedliche Anzeigen, insbesondere bei Reparaturangeboten, wiesen auf die Nutzung von El Rayo hin.

Abb. 2: Anzeigen aus dem Gemeindeblatt zwischen 1938–1945 zeigen ein breites Spektrum an Geschäften und Dienstleistungen. Sie wandten sich an deutschsprachige Emigrant:innen, aber auch an Einheimische – was die Verwendung des Spanischen belegt; Kopien im Besitz der Autorin.

Zu den Voraussetzungen einer erfolgreichen Selbständigkeit zählten verfügbare und bezahlbare Räumlichkeiten. Außerdem musste die legale Situation der Emigrant:innen ihnen einen Zugang zum Markt und die volle Geschäftsfähigkeit ermöglichen sowie Rechtssicherheit für Verträge garantieren. Diese Strukturen fanden sich häufig in klassischen Einwanderungsländern, so auch in Uruguay. Begünstigend war die Tatsache, dass die Mehrheit der jüdischen Flüchtlinge innerhalb von fünf Jahren, etwa von 1936 bis 1940, in Montevideo ankam und auch in der Hauptstadt blieb. Somit entstand schnell ein jüdisches, deutschsprachiges Emigrant:innenmilieu, das allein zur eigenen Versorgung viele Möglichkeiten für Geschäftsgründungen bot. In dieser Situation hatten diese Gründungen einen klaren Startvorteil – sie erhielten einen Vertrauensvorschuss, da Kund:innen und Geschäftsinhaber:innen die gleiche Sprache sprachen und ähnliche Erfahrungen gemacht hatten.

Eine andere Form der Selbständigkeit war der Handelsvertreter. Vielen gelang es, aufgrund ihrer Expertise in einer Branche damit sehr erfolgreich zu sein, boten sie doch eine neue Dienstleistung an. Sie suchten die Betriebe auf und konnten das benötigte Material zeigen und vorführen, wozu auch geringere Spanischkenntnisse reichten.

Samuel Manhard (?–?) und Regina Manhard, geborene Abend (?–?) kamen 1938 mit ihrem dreijährigen Sohn Erich nach Montevideo. Zusammen gründeten sie ein Konfektionsgeschäft für Damenoberbekleidung und vertrieben eigene Kollektionen. Diese wurden von Regina Manhard, uruguayischen Direktricen und Schneiderinnen entworfen und hergestellt. Ihr Sohn, Erich Manhard (*1935), genannt Enrique, eröffnete 1962 den ersten Laden der Gruppe Chic Parisien auf der Haupteinkaufsstraße Montevideos. Heute hat die Modekette 40 Läden in Uruguay und seit 2024 einen in Argentinien, die Geschäftsleitung hat mit Nathalie Manhard (?) die dritte Generation übernommen.

Damenkonfektion war in den 1930er Jahren in Uruguay noch so gut wie unbekannt. Man nähte selbst oder ließ schneidern. Da viele jüdische Einwander:innen aus der Textilbranche kamen, entstand durch die deutschsprachige Einwanderung auch in Uruguay eine Damenkonfektion. Rudolf Hirschfeld (1906–1998?) vom Hamburger Damenkonfektionsgeschäft Gebr. Hirschfeld erinnerte sich 1994 in einem Brief, dass viele Modehäuser in der 18 de Julio, der Haupteinkaufsstraße Montevideos, deutschsprachigen Jüdinnen und Juden gehörten, die ihren Erfolg der Etablierung der Damenkonfektion verdankten. Ähnlich wie bei den Manhards wurden Kleidungsstücke in kleinen Betrieben für sie eigens genäht. Hirschfeld selbst fuhr als Handelsvertreter für Damenoberbekleidung in die Provinzstädte und bot seine Kollektion den dortigen Geschäften an. Damit erhielten viele Frauen, die sich eine Schneiderin nicht leisten konnten, Zugang zu schöner und günstiger Kleidung. Das war durchaus ein wichtiger ,Technologietransferʻ.

Auch die Integration in den uruguayischen Arbeitsmarkt gelang einigen Flüchtlingen. Hans Eisner (1892–1983), bis 1933 Chemiker am Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin, gelangte mit seiner Familie über Spanien und Frankreich nach Uruguay und arbeitete in Montevideo für die Tochtergesellschaft eines spanischen Pharmaunternehmens. So konnte die Familie relativ sorgenfrei in Uruguay leben. Auch Peter Heller (1914–1996), der als promovierter Altphilologe Anfang 1939 nach mehreren Jahren in Italien nach Uruguay kam, wurde nach einigen Zwischenstationen als Professor an die Universidad de Montevideo berufen. Da er bereits eine romanische Sprache beherrschte, gehörte Heller zu den Flüchtlingen, die mit der spanischen Sprache keinerlei Probleme hatten.

Berufsbeschränkungen gab es für Rechtsanwälte, Ärzte und Apotheker, da ihre Studienabschlüsse nicht anerkannt wurden. Einige schafften es, die entsprechenden Prüfungen abzulegen und eine Zulassung in Uruguay zu erhalten. Apotheker bekamen oftmals eine Anstellung in einer uruguayischen Apotheke, brachten sie doch einen neuen Kund:innenstamm mit. Rechtsanwälte verlegten sich auf Beratung bei Verträgen und schafften sich ein zweites Standbein, so auch der in Frankfurt an der Oder geborene Hermann P. Gebhardt (1903–1984), ein deutscher Rechtsanwalt, der ein deutschsprachiges Rundfunkprogramm in Montevideo gründete und nach dem Krieg als Südamerikakorrespondent für westdeutsche Zeitungen tätig war.

Eine besondere Rolle spielte Professor Ludwig Fränkel (1870–1951), ehemals Leiter der Universitätsfrauenklinik in Breslau (Wrocław) und ordentlicher Professor an der Medizinischen Fakultät der dortigen Universität. Er leitete in Breslau die deutsche Forschungsgruppe von weltweit vier einschlägigen Forschungsgruppen, die 1934 die korrekte Struktur des Gelbkörperhormons veröffentlichte. Nach seiner Entlassung als Folge der ,Nürnberger Gesetzeʻ ging Fränkel auf Vortragsreise nach Südamerika. In Brasilien hörte ihn der uruguayische Gesundheitsminister und engagierte ihn als Berater für das Gesundheitsministerium und als Hochschuldozenten. Fränkel trug maßgeblich zum Aufbau einer modernen endokrinologischen Abteilung am Universitätskrankenhaus bei, arbeitete als Hochschuldozent und konnte auch als Gynäkologe praktizieren. Zu seinem 70. und seinem 80. Geburtstag erschienen in Montevideo Festschriften zu seinen Ehren.

Außerhalb von Montevideo versuchten nur wenige ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Zu ihnen gehörten Gerd Aptekmann (1910–2010), der beim Eisenbahnbau im Landesinneren eine Anstellung fand oder Ursula Eberling (1913–1996), die mit ihrem Mann außerhalb von Montevideo eine kleine Gärtnerei betrieb und ihre Produkte in Montevideo auf dem Markt verkaufte. Die Familie Goldstrom zog sogar nach Rivera, ganz im Nordosten Uruguays, an der brasilianischen Grenze gelegen, circa 500 Kilometer von Montevideo entfernt. Hermann Goldstrom (1900–?) war in Deutschland als Textileinkäufer für die Alsberg-Kette tätig gewesen, eröffnete mit einem Geschäftspartner in Rivera ein Textilgeschäft. Rivera, Hauptstadt des gleichnamigen Departments hatte in den 1930er Jahren etwa 20.000 Einwohner:innen, der ganze Verwaltungsbezirk etwa 60.000. Verbunden war man mit Montevideo durch die Hauptlinie der uruguayischen Eisenbahn.

Abb. 3: Wohnhaus der Familie Eberling außerhalb von Montevideo, das aus Lifts gebaut wurde; Juan Andrés Bernhardt, Berlin.

Diese Beispiele stehen für eine, wenn auch unter großen Opfern erreichte, gelungene Integration ins Exilland. Aber es gab auch viele Emigrant:innen, die nie wieder Fuß fassten und viele frühe Todesfälle insbesondere unter Männern, die durch Stress, Überarbeitung und Krankheiten bedingt waren, zum Teil als Folge der Inhaftierung im Konzentrationslager nach dem 9. November 1938. Einige traurige Lebensgeschichten offenbaren sich in den sogenannten Wiedergutmachungsakten.

Der Zugang zur spanischen Sprache und Kultur gelang vor allem den Jüngeren, insbesondere denjenigen, die in Uruguay noch die Schule besuchten. Sprachbegabte Erwachsene wurden zu Mittler:innen zwischen den Welten. Den meisten Emigrant:innen blieb der Zugang zur spanischsprachigen Literatur und zum Theater verwehrt. So bewahrten die deutsche Sprache und Kultur für viele einen kleinen Rest Heimat, nicht umsonst hatten sie die sprichwörtlichen deutschen Klassiker mit ins Exil genommen. Deutschsprachige Kulturangebote waren auch deshalb wichtig und erfolgreich.

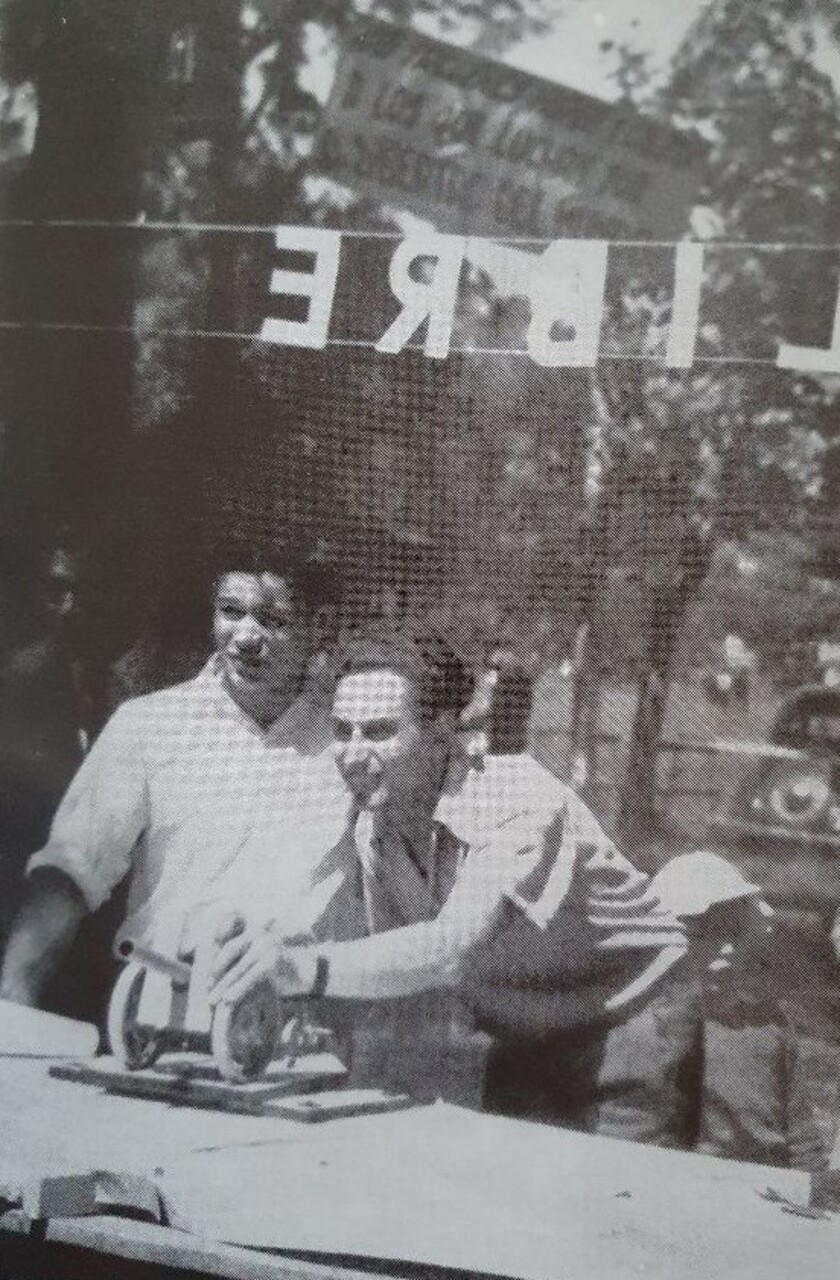

Die deutschsprachigen Radiostunde – La Voz del Día – Die Stimme des Tages, die am 23. Juli 1938 das erste Mal auf Sendung ging, gehörte zu den wichtigsten Kulturangeboten. Zum großen Bedauern der Älteren wurde La Voz del Día am 29. November 1993 eingestellt. Gebhardt war aufgefallen, dass das Rundfunkwesen in Uruguay privatwirtschaftlich organisiert war. Finanziert wurde die Sendermiete des Programms mit kommerzieller Werbung für die Geschäfte und Unternehmungen der Neuankömmlinge. Die Rundfunkstunde war ein Radioprogramm von Emigrant:innen für Emigrant:innen und gab Orientierung in allen Bereichen. Durch die Werbung fanden Hörer:innen Geschäfte und Dienstleistungen, wo sie verstanden wurden, sie hörten Nachrichten und besonders wichtig, Gebhardts täglichen Kommentar „Die Welt von heute“ am Ende der Sendung.

Der Kommentar zur Lage der Welt wurde zu einem wichtigen Orientierungspunkt, „Was hat der Gebhardt gesagt?“ zu einer häufig formulierten Frage.

Abb. 4: Am Mikrofon von La Voz del Día, von links nach rechts: Fritz Loewenberg, der stellvertretende Radioleiter, Hermann P. Gebhardt und Paul Walter Jacob, Theaterintendant der Freien Deutschen Bühne in Buenos Aires; aus dem Besitz der Familie Loewenberg und der Autorin von Rita Loewenberg überlassen, Montevideo.

Die Stimme des Tages war kein Einmann-Radio, sondern gab vielen Flüchtlingen eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe, manchen einen kleinen Verdienst. Außerdem war die Arbeit für das Radio mit hoher Wertschätzung verbunden und gewährte so wichtige Erfahrungen im schwierigen Alltag mit oftmals schlecht bezahlten, anstrengenden Jobs. Zu den Radiomacher:innen gesellten sich die Theaterleute, da lag es nahe, mit sogenannten Rundfunkbretteln Unterhaltungsabende auf der Bühne anzubieten.

Schließlich gründeten Theaterprofis eine Theatergruppe und nannten sie Die Komödie. Alfred Heller (1889–1949), Theaterkritiker aus Wien und Autor erfolgreicher und in Europa zum Teil verfilmter Theaterstücke, Albert Maurer (1890–1969), der in Frankfurt am Main künstlerischer Leiter des Schumann-Theaters gewesen war und seine Frau, die Schauspielerin Betty Birkens (1889–?) gehörten ihr an. Der Name war Programm und die semiprofessionelle Theatergruppe brachte in der Wintersaison jeden Monat eine Premiere auf die Bühne eines gemieteten Saals. Die Stücke wurden in der Regel zwei bis drei Mal gespielt. Neben Komödien wurden auch ernste Theaterstücke aufgeführt, wie Liliom von Ferenc Molnár (1878–1952) oder Die weiße Krankheit von Karel Čapek (1890–1938), die meisten sind heute vergessen. Einige jüngere Mitglieder der Theatergruppe wie Fritz (Federico) Wolff (1926–1988) und Heinz (Enrique) Aufrichtig (Okret) (1928–1999) kamen als Jugendliche nach Uruguay und fanden Anschluss an das uruguayische Theater. Wolff gründete 1961 sein eigenes Theater in Montevideo, das Teatro Universal, und brachte dort unter anderem Bertolt Brecht (1898–1956) und Peter Weiss (1916–1982) in spanischer Übersetzung auf die Bühne.

Abb. 5: Die Theatergruppe Die Komödie nach der Aufführung von Der Raub der Sabinerinnen, 1946 (erster von links: Federico Wolff; fünfter von links: Albert Maurer; zweiter von rechts: Fritz Loewenberg); aus dem Besitz der Familie Loewenberg und der Autorin von Rita Loewenberg überlassen, Montevideo.

Das deutschsprachige Theater im Exil und der Theaterbesuch waren zum einen Unterhaltung, zum anderen aber auch Selbstvergewisserung der eigenen Identität als deutsch-jüdische Bildungsbürger:innen. Dies galt insbesondere in einem Umfeld, in dem man zwar freundlich geduldet und akzeptiert, aber aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse von der kulturellen Teilhabe weitgehendst ausgeschlossen war. Diese soziale Degradierung befeuerte den unterschwelligen Konflikt innerhalb der deutschsprachigen jüdischen Diaspora in Montevideo – einerseits gab es die Verbundenheit mit der deutschen Kultur und andererseits die Erfahrung der persönlichen Ausgrenzung, Verfolgung und Aberkennung der eigenen Staatsbürgerschaft. War es statthaft, im Exil als Jüdin und Jude der deutschen Kultur anzuhängen?

Das rege Musikleben bot allen einen großartigen Kulturgenuss. Heute meist vergessene Dirigenten im Exil wie Fritz Busch (1890–1951), Erich Kleiber (1890–1956) und Kurt Pahlen (1907–2003) hatten Verträge mit dem Teatro Colón in Buenos Aires und kamen regelmäßig zu Gastspielen nach Montevideo. Auch Arturo Toscanini (1867–1957) hatte Italien verlassen und dirigierte in Südamerika. Uruguay genoss den Glanz und warb in seiner Tourismus-Zeitschrift offen mit exilierten Musiker:innen aus Europa.

Im beschaulichen Uruguay trafen sich Emigrant:innen der ersten Stunde und diejenigen, die den Deportationen gerade noch entkommen waren. Einige hatten in NS-Deutschland schon Zwangsarbeit geleistet, andere waren nach den Novemberpogromen im Konzentrationslager gewesen. Es gab in dieser Exilgemeinde sicher keine Illusionen über die Ereignisse im Deutschen Reich.

Für viele deutschsprachige Jüdinnen und Juden war es im Krieg selbstverständlich, sich für die Sache der Alliierten einzusetzen. Antifaschistisches politisches Engagement im Exil war in Uruguay möglich, aber in Lateinamerika keine Selbstverständlichkeit. Die beiden wichtigsten Gruppen waren das Deutsche Antifaschistische Komitee (DAK), das in Verbindung mit dem Lateinamerikanischen Komitee der Freien Deutschen in Mexiko stand und kommunistisch geprägt war, sowie Das Andere Deutschland (DAD) mit einer eher sozialdemokratischen Ausrichtung. In Uruguay gab es nur kurz Einschränkungen sowohl bei der politischen Arbeit als auch beim Gebrauch der deutschen Sprache. Nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zum Deutschen Reich in Folge der Konferenz von Rio de Janeiro im Januar 1942 konnte etwa sechs Wochen lang La Voz del Día nicht auf Deutsch senden und das Gemeindeblatt musste auf Spanisch erscheinen. Ende März 1942 durften sich alle Emigrant:innen wieder frei politisch betätigen.

Abb. 6 Willi Israel (links) und Kurt Wittenberg (rechts) bei einer Solidaritätsveranstaltung des DAK, 7.11.1943; Nachlass Kurt Wittenberg, mit freundlicher Genehmigung von Andreas Wittenberg.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gingen einige Flüchtlinge von Uruguay nach Argentinien, Brasilien oder in die Vereinigten Staaten. Andere kehrten nach Deutschland zurück, auch in die junge DDR. Anfang der 1960er Jahre gab es eine Auswanderungswelle nach Israel. Die meisten blieben jedoch in Uruguay. Viele, die sich beruflich erfolgreich etablieren konnten, gehörten wie ihre Familien auch heute noch zum Mittelstand in Uruguay.

Als Vermächtnis der deutschsprachigen jüdischen Zuwanderung bleibt die NCI, die heute als liberale jüdische Gemeinde Montevideos im ,Geiste von Breslau und Berlin‘ fungiert. Allerdings ist die deutsche Sprache weitgehend verschwunden. Die Enkel:innen und Großenkel:innen der jüdischen Flüchtlinge sprechen in der Regel kein Deutsch mehr, ihre Ehepartner:innen kommen aus allen jüdischen Gemeinden. Es gibt zwar ein Interesse am Herkunftsland der Familie, aber die Integration in die uruguayische Gesellschaft ist gelungen.

Deutsche Schule Montevideo: DSM - Colegio y Liceo Alemán

Bernd Müller, Deutsche Schule Montevideo 1857–1988, Montevideo 1992.

Nueva Congregación Israelita (NCI), Montevideo: Inicio

Podcast Jüdische Geschichte Kompakt, Folge 77, 02.05.2025 – Kurt Wittenberg: Kriegsende im Exil. Ein Gespräch mit Andreas Wittenberg, Anna Menny und Björn Siegel über das Erleben von Kriegsende und Befreiung in Montevideo, Uruguay: #77 Jüdische Geschichte Kompakt – 15.3 Kurt Wittenberg: Kriegsende im Exil – Mit A. Wittenberg, A. Menny und B. Siegel

Beitrag von Victoria Eglau über jüdisches Leben in Uruguay, Deutschlandfunk 2018: Judentum in Uruguay - Mehr Tradition als Religion

Sonja Wegner, „Das Theater und die Emigranten: Montevideo, die Komödie und das Teatro Universal“, in: Münchner Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur, 10(2), 2016, S. 46-57. Anzeige von Das Theater und die Emigranten: Montevideo, Die Komödie und das Teatro Universal |Münchner Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur

Dieses Werk unterliegt den Bedingungen der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz. Unter Namensnennung gemäß der Zitationsempfehlung darf es in unveränderter Form für nicht-kommerzielle Zwecke nachgenutzt werden.

Dr. Sonja Wegner studierte Geschichte und Germanistik an der Universität Essen. Seit 1993 unternahm sie mehrere Forschungsaufenthalte in Uruguay. Langjährige Tätigkeit als Studienreiseleiterin in Spanien, Portugal und England. Promotion bei Prof. Dr. Wolfgang Benz am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin zum Thema „Exil in Uruguay 1933–1945“. Mehrere Veröffentlichungen zur Emigration in Südamerika, darunter Zuflucht in einem fremden Land. Exil in Uruguay 1933–1945 (Berlin 2013). Sonja Wegner lebt und arbeitet als freie Historikerin und Publizistin in der Nähe von Köln.

Sonja Wegner, Uruguay – Neue Heimat in Südamerika?, in: Geschichte(n) der deutsch-jüdischen Diaspora, 08.05.2025. <https://diaspora.juedische-geschichte-online.net/beitrag/gjd:article-11> [21.02.2026].